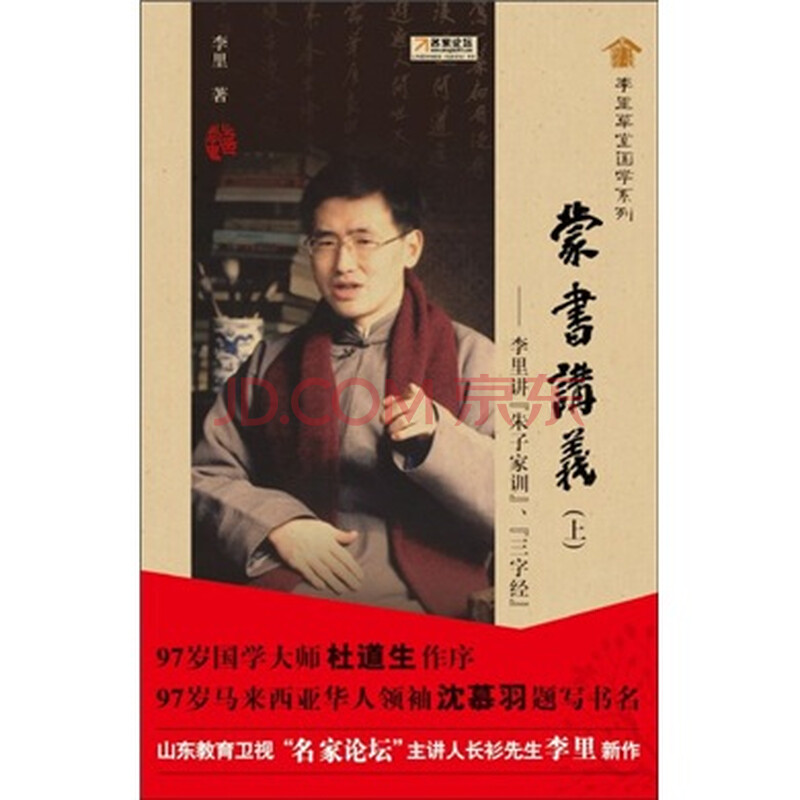

内容简介

《蒙书讲义》蒙书是中华传统文化精华的浓缩,系统地学习蒙书,也就对传统文化有了基本的了解,因此蒙书不仅是青少年,也是当今许多成年人了解传统、传承文化的入门读物。本书集中解读了两部重要蒙书,其中《朱子家训》注重人格修养;《三字经》注重文化修养,两者共同致力于人的全面完善。作者从原文字、词、句的读音、字形、释义入手,逐字逐句地解读原文,分析其中蕴涵的价值观念,并联系当今社会,探讨蒙书的现代意义。图书既有学术的厚重和深度,又不失阅读的流畅和轻松,为喜欢国学经典的读者提供了一个轻松阅读乃至悉心背诵不可多得的入门读本。

全书穿插30余幅作者手绘图画,与文字相得益彰;此外,书后还附有大字注音的《朱子家训》《三字经》原文,方便读者朗读背诵。

精彩书评

2009年上海书展上海热线直播访谈:主持人:大家好,欢迎作客上海热线演播室。请让我为大家介绍这位嘉宾,看上去就有点异样,是来自四川师范大学的李里先生。上海可能很多人对您不够熟悉,也许是来上海的次数不够多。但之前来过是吗?

长衫先生:来过好几次。我一本书《论语讲义》,是07年在上海搞的首发式。

主持人:当时为什么选择在上海搞首发式呢?

长衫先生:这是广西师大出版社安排的,在上海古籍书店。

主持人:这次带来的是《蒙书讲义》,是否可以给大家简单的介绍一下,就当初带《

精彩书摘

第一部 《朱子家训》

黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁。既昏便息,关锁门户,必亲自检点。

黎明是一天的开始,既昏是一天的结束,所以《朱子家训》开篇就讲这两个问题。“黎明即起”说来简单,却培养了一个人良好的生活习惯。健康向上的生活从天亮一起床就拉开了序幕。起床以后首先要做什么呢?就是“洒扫庭除”。“庭”字,清朝注解《说文解字》的著名文字学家段玉裁讲:“室之中曰庭。”清朝说文四大家的另一位朱骏声也讲:“堂、寝、正室皆曰庭。”庭就是指的室内。除指台阶,这里代指室外的阶沿院子。

“洒扫庭除”是要把屋里屋外收拾整齐。整齐是什么?整齐即是有序,儒家文化的核心就是要建序,建立家庭的秩序、社会的秩序、国家天下的秩序、人伦道德的秩序。将屋内外收拾整齐,看似小事,其实是养成人有序的生活,这种有序的生活反过来也就陶冶了人的心灵,使人的心灵有序。这清扫洁净的过程就是去恶扬善、求是格非的过程,人生就是不断清洁自己内心的过程。唐代禅宗祖师神秀说:“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,莫使有尘埃。”其实这首佛家的谒语也正说明了保持心灵清洁的重要。

“既昏便息”,既当已经讲,既昏即过了黄昏,天黑了。“黎明即起”、“既昏便息”看起来简单,但这恰是中国人顺应天道的观念的体现。所谓“道法自然”,就是人间的秩序要效法大自然的规律。早晨太阳升起,人应与太阳一起运动,夜晚太阳落下,阴气升起,人则应休息,所谓“日出而作,日落而息”。与天地同步的结果,即是获得健康。而现代社会许多人白天睡觉、夜晚兴奋玩乐的作息是既违反天道又损坏健康的。“关锁门户”,古代的门有门与户之分,单扇开的叫户,双扇开的叫门。关锁门户必须亲自检点,是培养人严谨的生活态度,当然也是治理家庭的重要原则。另外,清晨是阳气开放的时候,夜晚是阳气闭藏的时候,人效法天道,所以清晨要开门,夜晚要关门。

《朱子家训》开篇短短26个字,从作息洒扫这些日常最简单的事情开始讲起,教导人们尤其是少年儿童在不经意的生活小事中培养顺应自然、健康向上的生活作风,养成良好有序的生活习惯。

第二部 《三字经》

人之初,性本善。性相近,习相远。

“人之初,性本善”,这是一句看上去很浅显的话,但它蕴含着深邃的哲学道理。著名哲学家冯友兰先生说:哲学与中国传统读书人人人有关,一个人只要受教育,就会用哲学启蒙。非但《四书》是哲学,就是作为识字课本的《三字经》开篇第一句也是谈哲学问题。什么是哲学?冯先生说:哲学就是人类精神的反思。哲学的作用有两个,一个是锻炼人的理性思维,一个是提高人的精神境界。要提高人的精神境界,就要探讨人性善恶的问题,故人性善恶就成了中国哲学中一个讨论不休的重大问题。对此,历史上各家各派都提出了不同的主张。有孟子的人性善论、荀子的人性恶论、苏东坡等的性无善恶论、老庄等的性超善恶论、董仲舒等的性有善有恶论、王充等的性三品论、朱熹等的性二元论、戴震等的性一元论。为真正弄明白性善论,我先将这些观点的主要精神作简要介绍。

荀子所谓性恶,是将人生下来就有的本能当作人性,他举例说,人生下来眼睛就喜欢看好看的,耳朵喜欢听好听的,嘴巴喜欢吃好吃的,心好贪图利益,身体喜欢安逸舒服,若顺着这些本能发展下去,就会生出争夺、残贼、淫乱等丑恶行为。所以荀子认为作为人的本能,人性是一切恶的根源,并得出结论:善不是人的自然属性,而是人的社会属性,是人在后天习得的。故荀子特别强调后天教化的作用。

无善无恶论,是说人的天性本无善恶,善恶都是后天的改变。性如白纸,善恶都是外力染色的结果。教善则善,教恶则恶。

性超善恶论是道家顺其自然思想在人性论中的体现。他们认为人性本来圆满,无所谓善恶,一切善恶的辨别改造皆是乱性。人无知无识,不作任何善恶辨别,顺其本性生活就是至善。

性有善有恶论认为,人性中既有善的要素,也有恶的要素。人只要克服性中之恶,就能彰显性中之善。这一论调下有一部分人主张性善情恶论,以董仲舒为代表,认为性中有情,情是恶的,去掉情,本性中之善便显露出来。

性三品论则认为,人分善人、恶人、中人三等。就是说有些人天生至善,有些人天生至恶,有些人则天生不善不恶,或可善可恶。性三品论也主张改造恶人,引导中人。

性二元论起于宋代。其理论认为人有“天地之性”与“气质之性”。“天地之性”是纯善的,“气质之性”则有善有恶。这一理论的集大成者是宋朝哲学家朱熹。朱熹认为宇宙由理与气二者构成,理即事物的规定性,亦“天地之性”,气则是事物的物质基础,理与气结合即“气质之性”。“天地之性”是事物的共性,“气质之性”乃事物的个性。气有清有浊,清浊之气分别与理结合则表现为事物之善恶。从人来说,人的理即人之所以为人的规定性,即人之共性。每个人的规定性都是一样的,但构成某一特定的人的物质基础不一样,

目录

1/总序九十七叟杜道生

2/导论:我们为什么要读蒙书?

第一部:《朱子家训》讲义

13/《朱子家训》讲义序八十八叟李炽昌

14/《朱子家训》是一部什么样的书?

17/一、 黎明即起,洒扫庭除

19/二、 一粥一饭,当思来处不易

20/三、 宜未雨而绸缪

23/四、 自奉必须俭约

24/五、 器具质而洁,瓦缶胜金玉

26/六、 勿营华屋

29/七、 三姑六婆,实淫盗之媒

31/八、 童仆勿用俊美

32/九、 祖宗虽远,祭祀不可不诚

35/十、 居身务期质朴

38/十一、 莫贪意外之财

40/十二、 与肩挑贸易,毋占便宜

43/十三、 刻薄成家,理无久享

44/十四、 兄弟叔侄,须分多润寡

46/十五、 听妇言,乖骨肉,岂是丈夫

48/十六、 嫁女择佳婿,毋索重聘

50/十七、 见富贵而生谄容者,最可耻

52/十八、 居家戒争讼,讼则终凶

53/十九、 勿恃势力而凌逼孤寡

56/二十、 乖僻自是,悔误必多

57/二十一、 狎昵恶少,久必受其累

60/二十二、 轻听发言,安知非人之谮诉

62/二十三、 施惠无念,受恩莫忘

63/二十四、 凡事当留余地

64/二十五、 人有喜庆,不可生妒忌心

67/二十六、 善欲人见,不是真善

68/二十七、 见色而起淫心,报在妻女

70/二十八、 家门和顺,虽饔飧不继,亦有余欢

71/二十九、 读书志在圣贤,非徒科第

75/三十、 守分安命,顺时听天

第二部:《三字经》讲义

81/《三字经》讲义序八十四叟李永康

83/《三字经》是一部什么样的书?

86/一、人之初,性本善

90/二、苟不教,性乃迁

91/三、昔孟母,择邻处

92/四、窦燕山,有义方

93/五、养不教,父之过

94/六、子不学,非所宜

96/七、玉不琢,不成器

97/八、为人子,方少时

100/九、香九龄,能温席

101/十、融四岁,能让梨

101/十一、首孝弟,次见闻

102/十二、一而十,十而百

105/十三、三才者,天地人

110/十四、三纲者,君臣义

112/十五、曰春夏,曰秋冬。

117/十六、曰南北,曰西东。

119/十七、曰水火,木金土

123/十八、曰仁义,礼智信

127/十九、稻粱菽,麦黍稷

131/二十、马牛羊,鸡犬豕

138/二十一、曰喜怒,曰哀惧

141/二十二、匏土革,木石金

143/二十三、高曾祖,父而身

146/二十四、父子恩,夫妇从

148/二十五、凡训蒙,须讲究

153/二十六、为学者,必有初

156/二十七、论语者,二十篇

159/二十八、孟子者,七篇止

162/二十九、作中庸,子思笔

165/三十、作大学,乃曾子

167/三十一、孝经通,四书熟

168/三十二、诗书易,礼春秋

171/三十三、有连山,有归藏

174/三十四、有典谟,有训诰

177/三十五、我周公,作周礼

179/三十六、大小戴,注礼记

183/三十七、曰国风,曰雅颂

188/三十八、诗既亡,春秋作

191/三十九、三传者,有公羊

194/四十、经既明,方读子

197/四十一、五子者,有荀扬

206/四十二、经子通,读诸史

208/四十三、自牺农,至黄帝

211/四十四、唐有虞,号二帝

213/四十五、夏有禹,商有汤

216/四十六、夏传子,家天下

217/四十七、汤伐夏,国号商

218/四十八、周武王,始诛纣

220/四十九、周辙东,王纲坠

222/五十、始春秋,终战国

226/五十一、嬴秦氏,始兼并

229/五十二、高祖兴,汉业建

234/五十三、光武兴,为东汉

238/五十四、魏蜀吴,争汉鼎

241/五十五、宋齐继,梁陈承

243/五十六、北元魏,分东西

248/五十七、迨至隋,一土宇

249/五十八、唐高祖,起义师

253/五十九、梁唐晋,及汉周

262/六十、炎宋兴,受周禅

267/六十一、辽与金,皆称帝

270/六十二、莅中国,兼戎狄

281/六十三、太祖兴,国大明

285/六十四、清太祖,膺景命

300/六十五、廿六史,全在兹

301/六十六、读诸史,考实录

303/六十七、口而诵,心而惟

305/六十八、昔仲尼,师项橐

307/六十九、赵中令,读鲁论

308/七十、披蒲编,削竹简

309/七十一、头悬梁,锥刺股

311/七十二、如囊萤,如映雪

312/七十三、如负薪,如挂角

314/七十四、苏老泉,二十七

315/七十五、若梁颢,八十二

316/七十六、莹八岁,能咏诗

317/七十七、蔡文姬,能辨琴

318/七十八、唐刘晏,方七岁

319/七十九、犬守夜,鸡司晨

321/八十、幼而学,壮而行

323/八十一、人遗子,金满籝

325/跋

326/附录:《朱子家训》《三字经》全文

试读

第一部 《朱子家训》

黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁。既昏便息,关锁门户,必亲自检点。

黎明是一天的开始,既昏是一天的结束,所以《朱子家训》开篇就讲这两个问题。“黎明即起”说来简单,却培养了一个人良好的生活习惯。健康向上的生活从天亮一起床就拉开了序幕。起床以后首先要做什么呢?就是“洒扫庭除”。“庭”字,清朝注解《说文解字》的著名文字学家段玉裁讲:“室之中曰庭。”清朝说文四大家的另一位朱骏声也讲:“堂、寝、正室皆曰庭。”庭就是指的室内。除指台阶,这里代指室外的阶沿院子。

“洒扫庭除”是要把屋里屋外收拾整齐。整齐是什么?整齐即是有序,儒家文化的核心就是要建序,建立家庭的秩序、社会的秩序、国家天下的秩序、人伦道德的秩序。将屋内外收拾整齐,看似小事,其实是养成人有序的生活,这种有序的生活反过来也就陶冶了人的心灵,使人的心灵有序。这清扫洁净的过程就是去恶扬善、求是格非的过程,人生就是不断清洁自己内心的过程。唐代禅宗祖师神秀说:“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,莫使有尘埃。”其实这首佛家的谒语也正说明了保持心灵清洁的重要。

“既昏便息”,既当已经讲,既昏即过了黄昏,天黑了。“黎明即起”、“既昏便息”看起来简单,但这恰是中国人顺应天道的观念的体现。所谓“道法自然”,就是人间的秩序要效法大自然的规律。早晨太阳升起,人应与太阳一起运动,夜晚太阳落下,阴气升起,人则应休息,所谓“日出而作,日落而息”。与天地同步的结果,即是获得健康。而现代社会许多人白天睡觉、夜晚兴奋玩乐的作息是既违反天道又损坏健康的。“关锁门户”,古代的门有门与户之分,单扇开的叫户,双扇开的叫门。关锁门户必须亲自检点,是培养人严谨的生活态度,当然也是治理家庭的重要原则。另外,清晨是阳气开放的时候,夜晚是阳气闭藏的时候,人效法天道,所以清晨要开门,夜晚要关门。

《朱子家训》开篇短短26个字,从作息洒扫这些日常最简单的事情开始讲起,教导人们尤其是少年儿童在不经意的生活小事中培养顺应自然、健康向上的生活作风,养成良好有序的生活习惯。

第二部 《三字经》

人之初,性本善。性相近,习相远。

“人之初,性本善”,这是一句看上去很浅显的话,但它蕴含着深邃的哲学道理。著名哲学家冯友兰先生说:哲学与中国传统读书人人人有关,一个人只要受教育,就会用哲学启蒙。非但《四书》是哲学,就是作为识字课本的《三字经》开篇第一句也是谈哲学问题。什么是哲学?冯先生说:哲学就是人类精神的反思。哲学的作用有两个,一个是锻炼人的理性思维,一个是提高人的精神境界。要提高人的精神境界,就要探讨人性善恶的问题,故人性善恶就成了中国哲学中一个讨论不休的重大问题。对此,历史上各家各派都提出了不同的主张。有孟子的人性善论、荀子的人性恶论、苏东坡等的性无善恶论、老庄等的性超善恶论、董仲舒等的性有善有恶论、王充等的性三品论、朱熹等的性二元论、戴震等的性一元论。为真正弄明白性善论,我先将这些观点的主要精神作简要介绍。

荀子所谓性恶,是将人生下来就有的本能当作人性,他举例说,人生下来眼睛就喜欢看好看的,耳朵喜欢听好听的,嘴巴喜欢吃好吃的,心好贪图利益,身体喜欢安逸舒服,若顺着这些本能发展下去,就会生出争夺、残贼、淫乱等丑恶行为。所以荀子认为作为人的本能,人性是一切恶的根源,并得出结论:善不是人的自然属性,而是人的社会属性,是人在后天习得的。故荀子特别强调后天教化的作用。

无善无恶论,是说人的天性本无善恶,善恶都是后天的改变。性如白纸,善恶都是外力染色的结果。教善则善,教恶则恶。

性超善恶论是道家顺其自然思想在人性论中的体现。他们认为人性本来圆满,无所谓善恶,一切善恶的辨别改造皆是乱性。人无知无识,不作任何善恶辨别,顺其本性生活就是至善。

性有善有恶论认为,人性中既有善的要素,也有恶的要素。人只要克服性中之恶,就能彰显性中之善。这一论调下有一部分人主张性善情恶论,以董仲舒为代表,认为性中有情,情是恶的,去掉情,本性中之善便显露出来。

性三品论则认为,人分善人、恶人、中人三等。就是说有些人天生至善,有些人天生至恶,有些人则天生不善不恶,或可善可恶。性三品论也主张改造恶人,引导中人。

性二元论起于宋代。其理论认为人有“天地之性”与“气质之性”。“天地之性”是纯善的,“气质之性”则有善有恶。这一理论的集大成者是宋朝哲学家朱熹。朱熹认为宇宙由理与气二者构成,理即事物的规定性,亦“天地之性”,气则是事物的物质基础,理与气结合即“气质之性”。“天地之性”是事物的共性,“气质之性”乃事物的个性。气有清有浊,清浊之气分别与理结合则表现为事物之善恶。从人来说,人的理即人之所以为人的规定性,即人之共性。每个人的规定性都是一样的,但构成某一特定的人的物质基础不一样,

前言/序言

◎ 跋

共和国五十八年仲秋,《论语讲义》既刊之后,里复撰著《国学精义》。未几,汤编辑文辉先生瞩里:于今普及国学,蒙书更急于精义。里遂辍笔精义,转注蒙书。五十九年暮春,《朱子家训讲义》将罄,蜀中惨罹寰宇惊撼之汶川地震,抗震救灾自成当务,里奋笔作灾后杂记八篇,旋赴青川,援以微力。继之又受邀奔走四方讲学,无暇撰述。今岁上元甫过,里则避居山野,专事著书。里乡居之目连寺,傍水涪江,依山庆云,当青堤渡,古朴详宁。清风明月,每来窗前;烟雨孤舟,时泛眼底。诗书为妻,落英作伴。闲步丘山,牛羊颔首;倦行江岸,鸥鹭回眸。暮鼓晨钟,日日笔耕砚作;黄花翠竹,朝朝心旷神怡。远俗去忧,意无尘扰。于是乎《蒙书讲义》上卷得终其篇焉。青堤渡为里先祖父故乡赤城与先外祖父故乡洪州交汇之地,里栖隐于此,数典怀祖,期不负先辈“但使先灵慰,须知后世贤”之训诫,更冀以此拙作庆贺共和国寿周甲子。恩师道生公、族兄炽昌公、乡贤永康公不辞年高体弱,赐序嘉勉,里铭感曷极,永矢勿谖。书成,忽闻为本书惠题书名之马来西亚华人领袖、孔教会会长沈公慕羽辞世,伤心哉,聊以兹著吊之。书跋之明日,里赴西藏讲学,途中惊闻季羡林先生仙逝。悲伤之余,转思斯文未丧,国学复兴,先生足慰矣。

共和国六十年清荷月渝州芳园子李里于西蜀二南堂