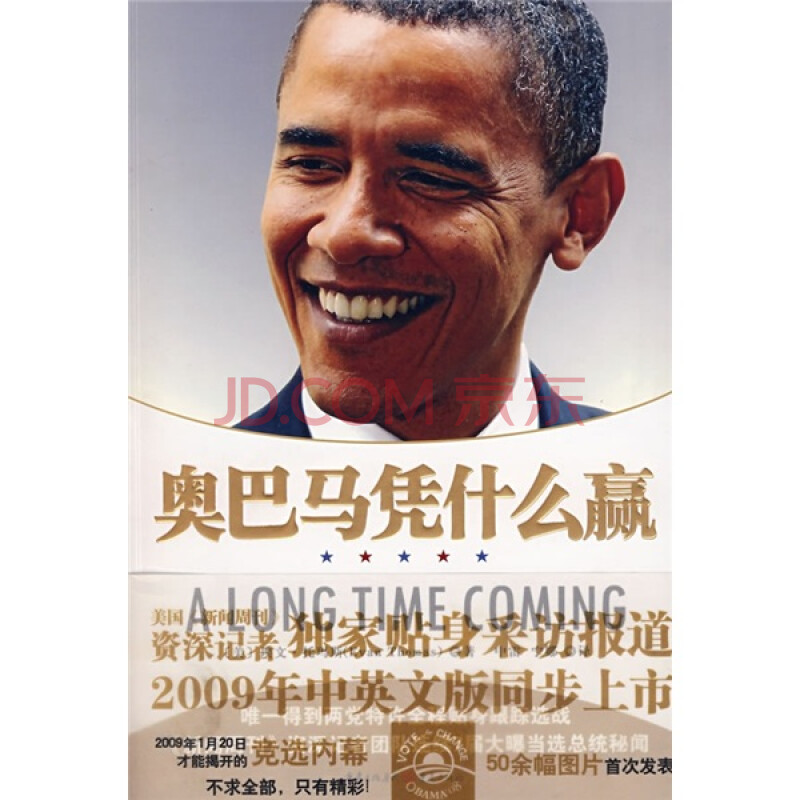

内容简介

《奥巴马凭什么赢》聚焦于奥巴马如何实现自身飞跃以及使其成为美国政坛史上耀眼新星的哪些人、那些事、那些新技术手段。自1984年以来,《新闻周刊》(Newsweek)就因深刻与及时的美国总统竞选全程跟踪报道而闻名于世。在每次大选开始的前一年,周刊的特派记者就开始追踪报道共和党和民主党的总统候选人。《新闻周刊》对共和党和民主党承诺,在大选结果揭晓前前绝不透露候选人的竞争手段与策略。作为交换条件,周刊记者获得特许报告通道:可以全天候不分日夜追踪候选人,参加竞选团队的内部会议,了解相关报道的真实内幕,披露选举中的绝密报告。在《奥巴马凭什么赢》中,《新闻周刊》特派记者埃文?托马斯将同你一起分享这次美国总统大选背后鲜为人知的故事,真实再现河马精英奥巴马的异军突起、奥巴马和希拉里之间的白热化竞争、白发英雄麦凯恩的卷土重来、佩林的意外杀人,直至奥巴马胜出的始末。书中传神地刻画了奥巴马团队的精诚团结、麦凯恩团队的混乱管理以及希拉里团队成员的彼此中伤。

《奥巴马凭什么赢》将为你揭开一个秘密:奥巴马凭什么赢!

精彩书评

奥巴马当选总统靠的是变革的口号,他号称要带领美国走向未来。奥巴马究竟是一个什么样的人?他会成为一个什么样的总统?将把美国带往何处?……他将决定今后世界的走向。本书也许会提供一些线索。

乔恩·米查姆美国《新闻周刊》主编

著名政治评论家、畅销书《罗斯福与丘吉尔》作者

这是一本让人爱不释手的书,《新闻周刊

精彩书摘

第1章感悟成功

2008年美国大选创下了多个第一,开启了奥巴马时代,一个我们一起亲历、目睹和承受的时代终将被后世所记起。

巴拉克·奥巴马深知自己有一种天赋,他能够让那些才思敏捷、才华横溢的人感到帮助他是明智之举。就在20世纪80年代中期,当哈佛法学院卷入到“政治正确性”(politcal correctness,为了避免对某一性别、种族或特定人群的歧视或冒犯而在言语和行为上表现出的谨慎、禁忌或对传统言语行为方式的改变。它最初兴起于美国各高校校园,即所谓的“校园战争”。译者注)之争中的时候,奥巴马的这种天赋便已经显露出来了。他赢得了哈佛大学真正的荣誉:当选为《哈佛法律评论》(Harvard Law Review)的主编。这可是首位获此殊荣的非洲裔美国人。尽管奥巴马一如既往地走了自由主义的政治路线,但仍有保守主义者支持他。

美国人需要一个救世主

奥巴马是位好听众,专注并且用心,他能用他那过人的智慧从条理混乱的长篇大论中归纳出逻辑缜密的统一观点,但他的魅力还远不止于此。他是一位黑人,一位置身种族政治纷争之外并跳出狭隘的既定利益集团的黑人。他似乎对身份政治和种族怨恨总是淡漠的;同时,对于人们的追捧或是打击,他也表现得很淡然。奥巴马内心也雄心勃勃,却能用一种超越雄心的方式来表达。在对地位与成就的贪婪的追逐中,在哈佛这种地方竞争非常惨烈,但是,奥巴马能够让成功的精英管理者停下来并且时刻记得先人后己:这似乎是个神话,但听起来仍然令人怦然心动。

格雷戈里·克雷格(Gregory Graig)是华盛顿特区的一名律师,也是众多重新燃起梦想的美国人之一。但他绝非等闲之辈,他的大半生都在尽心竭力地服务和工作,并且常和权势人物打交道。他曾在80年代担任过参议员爱德华·肯尼迪(Edward Kennedy)的助手;曾当过克林顿政府的国务院政策规划司司长;曾作为受雇律师,代表克林顿出席了1999年参议院的弹劾案听证会。他身处高层,并与他们私交甚笃;他熟知权势的弱点,看透了人性的种种虚弱。但是,像许多美国人一样,他也厌倦了党派间喋喋不休的纷争,渴望有人能为美国的政治带来新气象。出生于美国生育高峰期的克雷格,现在是位63岁的老人,他很是怀念那段往昔的岁月:60年代就读于哈佛,后来又在耶鲁法学院学习,并且在那里,他结识了比尔·克林顿和希拉里。2003年秋末,他被邀请去听一名来自伊利诺伊州的年轻参议员竞选国会参议员的演讲,克雷格立即被那个年轻的参议员奥巴马吸引住了。克雷格回忆说,“他讲了20-30分钟,我发现他是一个风趣幽默、聪明睿智、知识渊博的州参议员。”很显然,克雷格被当晚的主角打动了。华盛顿资深的政界人士弗农·乔丹(Vernon Jordan)取笑他说,“克雷格坠入爱河了。”

事实的确如此。克雷格阅读了奥巴马的书《无畏的希望》,后来在飞往华盛顿的航班上他偶遇了奥巴马,并对他说:“我深受感动。”他又读了奥巴马早期的自传《父亲的梦想》(Dreams of My Father),后来他回忆说:“我被征服了。”“依我所见,他所展示出的洞察力和成熟度,比60岁的比尔·克林顿更深刻、更成熟。”克雷格又如是说。2005年11月,在奥巴马的另一次演讲上,克雷格坐在罗伯特·肯尼迪家族的一个老朋友乔治·史蒂文斯(George Stevens)身边,史蒂文斯靠向他说:“你认为这个家伙当总统怎么样?自从罗伯特·肯尼迪之后我还没见过像这样的人呢。”克雷格立即说道:“英雄所见略同。”演讲结束后,史蒂文斯和克雷格走近奥巴马问:“2008年你打算做点什么?”奥巴马咧嘴一笑说:“哦,先生,情况不容乐观。”但是不久之后,史蒂文斯和克雷格开始为奥巴马的政治行动委员会募集资金,奥巴马也为能获得两位肯尼迪家族老成员的援助而感到高兴。之后,奥巴马每次见到他俩都会风趣地说:“嗨,酷毙助理(the Kool Aid Boys)来了。”

2006年12月,奥巴马告诉克雷格和史蒂文斯说:“暂时别工作了,我得和米歇尔(Michelle,奥巴马的妻子。译者注)谈谈。”后来,奥巴马带着他的妻子和两个女儿去夏威夷度假。“我想,我们完了,”克雷格回忆说,“他不想继续下去了。”克雷格感到悲观不无道理。奥巴马是可以按照他律师的严谨计划去获取成功的,因为,此时国家正处于一个“转折关头”,而他正是带来转机的最大希望。在2008年春季《新闻周刊》的一次采访中,奥巴马一反常态,竟然结结巴巴地说:“我,我,我十分看好自己的口才。”但是米歇尔不希望自己的家庭卷入这个危险、敌对的事件当中,虽然或许会振奋人心或创造历史,但也很可能会给她的家庭带来潜在的威胁。特勤局的特工给她的孩子起了两个可爱的名字:“深粉袭人(Radiance)”和“蔷薇花蕾(Rosebud)”,这正

目录

权威推荐

译者序 这一刻我们等得太久

前言 奥巴马时代

第1章 感悟成功

第2章 起死回生

第3章 持久围攻

第4章 参选之战

第5章 中央舞台

第6章 激烈辩论

第7章 最终角逐

尾声

附录 独家专访奥巴马

致谢

试读

第1章感悟成功

2008年美国大选创下了多个第一,开启了奥巴马时代,一个我们一起亲历、目睹和承受的时代终将被后世所记起。

巴拉克·奥巴马深知自己有一种天赋,他能够让那些才思敏捷、才华横溢的人感到帮助他是明智之举。就在20世纪80年代中期,当哈佛法学院卷入到“政治正确性”(politcal correctness,为了避免对某一性别、种族或特定人群的歧视或冒犯而在言语和行为上表现出的谨慎、禁忌或对传统言语行为方式的改变。它最初兴起于美国各高校校园,即所谓的“校园战争”。译者注)之争中的时候,奥巴马的这种天赋便已经显露出来了。他赢得了哈佛大学真正的荣誉:当选为《哈佛法律评论》(Harvard Law Review)的主编。这可是首位获此殊荣的非洲裔美国人。尽管奥巴马一如既往地走了自由主义的政治路线,但仍有保守主义者支持他。

美国人需要一个救世主

奥巴马是位好听众,专注并且用心,他能用他那过人的智慧从条理混乱的长篇大论中归纳出逻辑缜密的统一观点,但他的魅力还远不止于此。他是一位黑人,一位置身种族政治纷争之外并跳出狭隘的既定利益集团的黑人。他似乎对身份政治和种族怨恨总是淡漠的;同时,对于人们的追捧或是打击,他也表现得很淡然。奥巴马内心也雄心勃勃,却能用一种超越雄心的方式来表达。在对地位与成就的贪婪的追逐中,在哈佛这种地方竞争非常惨烈,但是,奥巴马能够让成功的精英管理者停下来并且时刻记得先人后己:这似乎是个神话,但听起来仍然令人怦然心动。

格雷戈里·克雷格(Gregory Graig)是华盛顿特区的一名律师,也是众多重新燃起梦想的美国人之一。但他绝非等闲之辈,他的大半生都在尽心竭力地服务和工作,并且常和权势人物打交道。他曾在80年代担任过参议员爱德华·肯尼迪(Edward Kennedy)的助手;曾当过克林顿政府的国务院政策规划司司长;曾作为受雇律师,代表克林顿出席了1999年参议院的弹劾案听证会。他身处高层,并与他们私交甚笃;他熟知权势的弱点,看透了人性的种种虚弱。但是,像许多美国人一样,他也厌倦了党派间喋喋不休的纷争,渴望有人能为美国的政治带来新气象。出生于美国生育高峰期的克雷格,现在是位63岁的老人,他很是怀念那段往昔的岁月:60年代就读于哈佛,后来又在耶鲁法学院学习,并且在那里,他结识了比尔·克林顿和希拉里。2003年秋末,他被邀请去听一名来自伊利诺伊州的年轻参议员竞选国会参议员的演讲,克雷格立即被那个年轻的参议员奥巴马吸引住了。克雷格回忆说,“他讲了20-30分钟,我发现他是一个风趣幽默、聪明睿智、知识渊博的州参议员。”很显然,克雷格被当晚的主角打动了。华盛顿资深的政界人士弗农·乔丹(Vernon Jordan)取笑他说,“克雷格坠入爱河了。”

事实的确如此。克雷格阅读了奥巴马的书《无畏的希望》,后来在飞往华盛顿的航班上他偶遇了奥巴马,并对他说:“我深受感动。”他又读了奥巴马早期的自传《父亲的梦想》(Dreams of My Father),后来他回忆说:“我被征服了。”“依我所见,他所展示出的洞察力和成熟度,比60岁的比尔·克林顿更深刻、更成熟。”克雷格又如是说。2005年11月,在奥巴马的另一次演讲上,克雷格坐在罗伯特·肯尼迪家族的一个老朋友乔治·史蒂文斯(George Stevens)身边,史蒂文斯靠向他说:“你认为这个家伙当总统怎么样?自从罗伯特·肯尼迪之后我还没见过像这样的人呢。”克雷格立即说道:“英雄所见略同。”演讲结束后,史蒂文斯和克雷格走近奥巴马问:“2008年你打算做点什么?”奥巴马咧嘴一笑说:“哦,先生,情况不容乐观。”但是不久之后,史蒂文斯和克雷格开始为奥巴马的政治行动委员会募集资金,奥巴马也为能获得两位肯尼迪家族老成员的援助而感到高兴。之后,奥巴马每次见到他俩都会风趣地说:“嗨,酷毙助理(the Kool Aid Boys)来了。”

2006年12月,奥巴马告诉克雷格和史蒂文斯说:“暂时别工作了,我得和米歇尔(Michelle,奥巴马的妻子。译者注)谈谈。”后来,奥巴马带着他的妻子和两个女儿去夏威夷度假。“我想,我们完了,”克雷格回忆说,“他不想继续下去了。”克雷格感到悲观不无道理。奥巴马是可以按照他律师的严谨计划去获取成功的,因为,此时国家正处于一个“转折关头”,而他正是带来转机的最大希望。在2008年春季《新闻周刊》的一次采访中,奥巴马一反常态,竟然结结巴巴地说:“我,我,我十分看好自己的口才。”但是米歇尔不希望自己的家庭卷入这个危险、敌对的事件当中,虽然或许会振奋人心或创造历史,但也很可能会给她的家庭带来潜在的威胁。特勤局的特工给她的孩子起了两个可爱的名字:“深粉袭人(Radiance)”和“蔷薇花蕾(Rosebud)”,这正

前言/序言

哪一根是压倒希拉里的稻草?

哪一步是麦凯恩出的险招?

而又是哪一战将奥巴马送往了总统宝座?

早就听说美国《新闻周刊》有一个连续20多年的传统,即每届总统大选揭晓的第一时间即由大腕记者埃文·托马斯等人推出一本胜选总统的书。如2004年的选题成书是《2004年大选:布什如何取胜以及会干点什么名堂》。之所以要等到11月大选日之后才能推出,是因为就连美国人事先也不能十分有把握地断言谁必能当选。策划者做两套方案,对两个候选人都分别做跟踪记录,谁赢了就出版谁的获胜秘笈。

2008年与往届不同,作者似乎早早地把宝押在奥巴马身上。早在美国大选结果出炉之前,奥巴马凭什么赢的序幕就已悄然掀开。