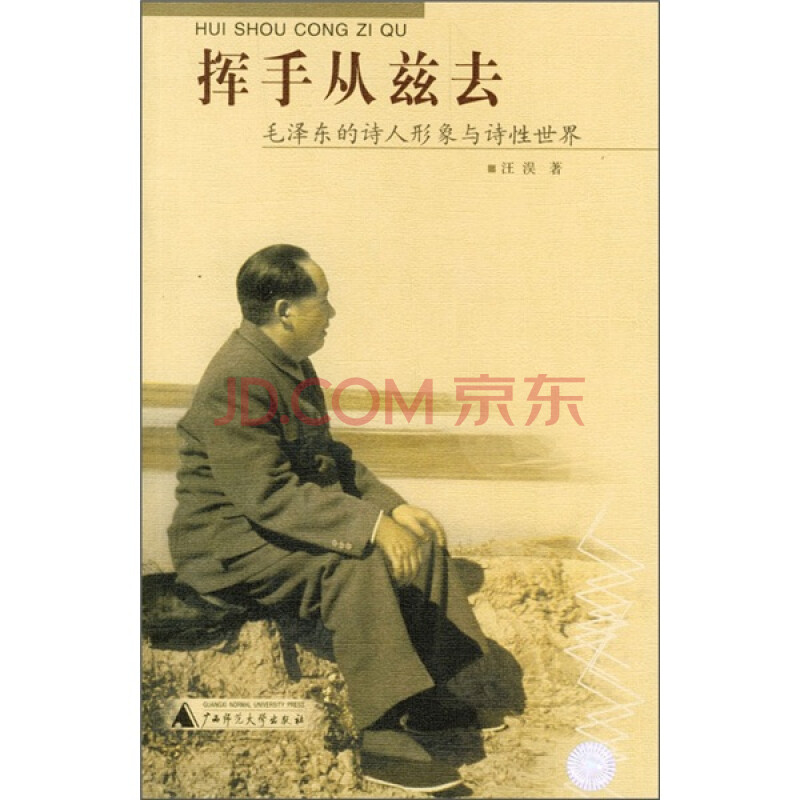

内容简介

《挥手从兹去:毛泽东的诗人形象与诗性世界》力求更真实、深刻地展现伟人、诗人毛泽东的“背景”和深层世界,具有以下特点:

A.视角:以其人、其诗为经纬,进行散点透视,融诗性、人性为一体,纳多种研究方法于书中,探求历史内涵与当代价值的对接。

B.语言:以诗性的语言来谈论诗人的人生和世界,风格深沉大气,情理交融。

C.图卡:遴选100多幅能表现毛泽东生平风貌的照片,相当一部分人们所少见。

此外,《挥手从兹去:毛泽东的诗人形象与诗性世界》还收入了近年确认的毛泽东重要诗词,并做了仔细的校订。

精彩书摘

毛泽东是一座渡桥,他连接着此岸与彼岸,这边与那边。

毛泽东是一面镜子,他映照出了千姿百态的形象和图案。

时间是一个奇妙无穷的放大镜,一个生前伟大的人,死后不仅更加伟大,而且对于每一个活着的人都构成一种影像。

背影,一个伟岸、厚重的背影,别离人们而去,渐行渐远。

灵魂,一个崇高、神秘的灵魂,在中华大地之上,在人们心灵的天空上徘徊,回旋,飘扬……

于是,人们带着各自不同的视角和心态,呼唤、寻觅毛泽东,渴望重新打量和解读毛泽东。

完全可以这么说:毛泽东即使平生连一首诗也没有写过,也定然是一个深层意义上的大诗人,因为他的生命历程即是一首回肠荡气、千古风流的好诗、大诗。

细究起来,诗不能算作是毛泽东的生命,也不是他赖以存在的生活方式。然而,毛泽东是那种用生命来写诗的大诗人,诗是联结着他个人生命历程的一个不容忽略的纽带。

是的,毛泽东是用心血与生命写诗的人。在所有的诗人之中,只有这样的诗人才可以被称为真正的诗人,才有可能成为伟大的诗人,才能得到人们最高的景仰。

写诗作词是毛泽东个人的一种生命状态,这种生命状态呈现着灿烂辉煌的光影,就从他留存于世的诗词上看,无论是思想境界,还是其达到的艺术成就,都是令人叹为观止的。

人们有理由这么说:毛泽东的诗词绝大部分是杰作,脍炙人口,万人咏唱,如黄钟大吕,震撼着人们的心灵,回荡于诗界的天空,这无论是从中国诗史以及文学史,还是从当代世界文学史上看,都是一种相当罕见的文学景观。

毛泽东的诗词必然地成为中华民族文学宝库中无可替代的珍品,占据着一席特殊的位置。

大家知道,与爱好风雅作诗的乾隆皇帝的“一万多首”诗相比,毛泽东的诗并不为多,但乾隆的诗几乎一首也没能广为流传,而毛泽东那近百首诗却万人传诵,流传海内外。

诗,贵在精,而不在多。

毛泽东之所以被人们称为一个伟大的诗人,并不仅仅是他个人在政治、思想上的地位所衬托、所决定的,而是基于他写下了那么多首精美绝伦的辉煌诗篇。

高位只能显赫一时,好诗才能流芳百世。

对于毛泽东这个极富于创造性的伟大诗人来说,写诗并不单单是一种诗性的冲动,也不仅仅是由于兴趣和爱好,而是他的生命状态,是与他的革命生涯相随相伴的一种形影,即革命实践的行为方式。在这里,诗歌不是艺术创作的一个分支,而是构成毛泽东个人生命的有机材料。

毛泽东在漫漫人生旅途中,始终都与诗作伴。在他一生的各个重要阶段,或于转战千里的马背上,或于千里冰封的雪原上,或于咆哮翻腾的江海边,或于风口浪尖的历史关头,毛泽东都用饱满的生命和如椽的大笔下了不朽的诗篇。他给人世间留下的一首首诗词,犹如一排排战国编钟,铸录着血与火、剑戟与旗帜、风雨与云烟、暗夜与光明交织的历史……

尤其值得一提的是,毛泽东的诗与他个人的生命,与民族的命运,与革命者的道路,都是联系在一起的。正如美国人特里尔先生所认为的那样,毛泽东的诗词不仅代表了毛泽东本人,也代表了中国。

用心血与生命去写诗,诗所写下的是一种民族和个人生命的历程,这是诗人毛泽东及其诗作的一种鲜明的特色。

人写诗的时候,诗也在写入。我们也应该如此去看毛泽东这个伟大的诗人和他那光辉灿烂的诗篇。

历史可以作证,杨开慧是毛泽东真正挚爱也永生难忘的一个了不起的女性。杨开慧英勇就义后,毛泽东痛惜不已,哀悼说“开慧之死,百身莫赎”。(他和后来的妻子贺子珍则是一种更加革命化的战斗情谊,他从未给贺子珍写过一首诗词。至于和江青的故事,毛泽东则自认为是个人感情生活上的一个莫大的失误。为此,毛泽东长久地后悔而无奈。虽然他给李进—江青写过一首诗《七绝·为李进同志题所摄庐山仙人洞照》,但那只是毛泽东的一种自画像,而不见两人之间的情感踪影)直到1957年,他还为友人李淑一写下了一首流传更为广泛的怀念爱妻杨开慧的词—“蝶恋花”,这首以浪漫主义的神话幻想色彩为基调的“悼亡”词,既是怀念自己的爱妻“骄杨”,又是对亲友英灵的安慰。这里,诗人毛泽东没有像唐明皇那样“升天入地求之遍。上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”地寻寻觅觅,而是将自己对爱人的怀念思恋凝成这么一句话“万里长空且为忠魂舞”

实质上,这

目录

前 言 诗人与我们

第一章 诗人与诗

第二章 诗人之路

第三章 诗人之志

第四章 诗人之情

第五章 诗人之思

第六章 诗人的幻想

第七章 诗人的“自传”

第八章 诗人的“史诗”

第九章 大地之子

第十章 山水之友人

第十一章 梦家望乡者

第十二章 诗人的歌唱

第个三章 诗人的提问

第个四章 诗人的“词语”

第十五章 诗人与诗人

第十六章 胸怀·视野·灵魂

第十七章 精神·意志·信仰

第十八章 诗人的“苦闷”

第十九章 诗人的孤独

第二十章 诗人的悲剧

第二十一章 诗人之死

后 语 我们与诗人

附 录 毛泽东主要诗词

试读

毛泽东是一座渡桥,他连接着此岸与彼岸,这边与那边。

毛泽东是一面镜子,他映照出了千姿百态的形象和图案。

时间是一个奇妙无穷的放大镜,一个生前伟大的人,死后不仅更加伟大,而且对于每一个活着的人都构成一种影像。

背影,一个伟岸、厚重的背影,别离人们而去,渐行渐远。

灵魂,一个崇高、神秘的灵魂,在中华大地之上,在人们心灵的天空上徘徊,回旋,飘扬……

于是,人们带着各自不同的视角和心态,呼唤、寻觅毛泽东,渴望重新打量和解读毛泽东。

完全可以这么说:毛泽东即使平生连一首诗也没有写过,也定然是一个深层意义上的大诗人,因为他的生命历程即是一首回肠荡气、千古风流的好诗、大诗。

细究起来,诗不能算作是毛泽东的生命,也不是他赖以存在的生活方式。然而,毛泽东是那种用生命来写诗的大诗人,诗是联结着他个人生命历程的一个不容忽略的纽带。

是的,毛泽东是用心血与生命写诗的人。在所有的诗人之中,只有这样的诗人才可以被称为真正的诗人,才有可能成为伟大的诗人,才能得到人们最高的景仰。

写诗作词是毛泽东个人的一种生命状态,这种生命状态呈现着灿烂辉煌的光影,就从他留存于世的诗词上看,无论是思想境界,还是其达到的艺术成就,都是令人叹为观止的。

人们有理由这么说:毛泽东的诗词绝大部分是杰作,脍炙人口,万人咏唱,如黄钟大吕,震撼着人们的心灵,回荡于诗界的天空,这无论是从中国诗史以及文学史,还是从当代世界文学史上看,都是一种相当罕见的文学景观。

毛泽东的诗词必然地成为中华民族文学宝库中无可替代的珍品,占据着一席特殊的位置。

大家知道,与爱好风雅作诗的乾隆皇帝的“一万多首”诗相比,毛泽东的诗并不为多,但乾隆的诗几乎一首也没能广为流传,而毛泽东那近百首诗却万人传诵,流传海内外。

诗,贵在精,而不在多。

毛泽东之所以被人们称为一个伟大的诗人,并不仅仅是他个人在政治、思想上的地位所衬托、所决定的,而是基于他写下了那么多首精美绝伦的辉煌诗篇。

高位只能显赫一时,好诗才能流芳百世。

对于毛泽东这个极富于创造性的伟大诗人来说,写诗并不单单是一种诗性的冲动,也不仅仅是由于兴趣和爱好,而是他的生命状态,是与他的革命生涯相随相伴的一种形影,即革命实践的行为方式。在这里,诗歌不是艺术创作的一个分支,而是构成毛泽东个人生命的有机材料。

毛泽东在漫漫人生旅途中,始终都与诗作伴。在他一生的各个重要阶段,或于转战千里的马背上,或于千里冰封的雪原上,或于咆哮翻腾的江海边,或于风口浪尖的历史关头,毛泽东都用饱满的生命和如椽的大笔下了不朽的诗篇。他给人世间留下的一首首诗词,犹如一排排战国编钟,铸录着血与火、剑戟与旗帜、风雨与云烟、暗夜与光明交织的历史……

尤其值得一提的是,毛泽东的诗与他个人的生命,与民族的命运,与革命者的道路,都是联系在一起的。正如美国人特里尔先生所认为的那样,毛泽东的诗词不仅代表了毛泽东本人,也代表了中国。

用心血与生命去写诗,诗所写下的是一种民族和个人生命的历程,这是诗人毛泽东及其诗作的一种鲜明的特色。

人写诗的时候,诗也在写入。我们也应该如此去看毛泽东这个伟大的诗人和他那光辉灿烂的诗篇。

历史可以作证,杨开慧是毛泽东真正挚爱也永生难忘的一个了不起的女性。杨开慧英勇就义后,毛泽东痛惜不已,哀悼说“开慧之死,百身莫赎”。(他和后来的妻子贺子珍则是一种更加革命化的战斗情谊,他从未给贺子珍写过一首诗词。至于和江青的故事,毛泽东则自认为是个人感情生活上的一个莫大的失误。为此,毛泽东长久地后悔而无奈。虽然他给李进—江青写过一首诗《七绝·为李进同志题所摄庐山仙人洞照》,但那只是毛泽东的一种自画像,而不见两人之间的情感踪影)直到1957年,他还为友人李淑一写下了一首流传更为广泛的怀念爱妻杨开慧的词—“蝶恋花”,这首以浪漫主义的神话幻想色彩为基调的“悼亡”词,既是怀念自己的爱妻“骄杨”,又是对亲友英灵的安慰。这里,诗人毛泽东没有像唐明皇那样“升天入地求之遍。上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”地寻寻觅觅,而是将自己对爱人的怀念思恋凝成这么一句话“万里长空且为忠魂舞”

实质上,这

前言/序言

自序

我之所以写作这样一本关于诗人毛泽东的书,并非一件偶然的事情,也不是去凑什么热闹——热闹早已过去,现在剩下的只有沉静了——这是源自我内心世界的一种个人行为,或者干脆说是灵魂深处的一次事件。

也就是说,这是在微不足道的我个人历史上,必然去做、必须要做的一件事情,正像许多事情我不想做,也不会去做一样。我想,我想是这样的。

按照曾经有过的那种说法,我们是“生在新社会,长在红旗下”的一代,是在毛泽东思想阳光雨露哺育下成长的一代。作为一个20世纪60年代出生的人,我们的童年和少年时代,“毛主席”、“毛泽东思想”这些“巨型语言”作为一种无可比拟的存在,也一样是铺天盖地般笼罩着我们,影响着我们幼小的心灵和成长。

至少,我们曾经在那个由集体无意识诞生的“创世神话”时代里生活过。那时候,我们的作文,我们的话语,我们的行为,都或多或少地跟“毛主席”、“毛泽东思想”有关。应该承认,我们也是跟毛泽东有关系的一代人。回避或否认这些,我以为是不必要的,也是没有多大意义的。

直到今天我依然清晰地记得,那种“神话”消失时人民的悲伤和恐惧。

那一年的秋天,“伟大领袖毛主席”离开了这个我们还在生活着的世界。

那时候,我和我的父老乡亲一样,和很多很多的成年人一样,痛哭、害怕。也跟大人们一样,戴着黑纱和白花,徒步十几里去公社所在地参加上万人的追悼大会。一个偌大的追悼会场上,台上台下哭声一片,人们悲恸欲绝。那种情景,真是令每一个在场的人终生难忘。当然,现在无论是谁去世,那种情景是再也不会出现了。

那时候我已经知道,人们痛哭是因为悲伤、害怕,是因为不知道以后该怎样活下去。

而那一切,在当时都是非常真实的。

说实话,在此前后的很长一段时间里,幼小的或年轻的我,对于“伟大领袖毛主席”是充满着崇拜、敬仰之情的,至于“无限忠诚”之类的,我还谈不上。

现在我得承认,这其中的幼稚和盲从的成分居多,甚至也可以说是很“愚昧”。

可是,这么多年过去了,经历了许多这样或那样的事情之后,至少经历了多次的“思想解放”之后,这样的情感并没有完全消失或淡化。对于我个人来说,这其中的许多东西仍是很可宝贵的。

我相信,这一切正是我写作关于诗人毛泽东这本书的基础,或者说是一种“原动力”。

当然,我现在所写的这本关于毛泽东的书,与我那时候的情感是有一段距离的。

其实,我生也晚。对于毛泽东这样一位影响了中国和世界的历史巨人,这样一位党和国家的领袖,一位伟大的政治家,一个天才的军事家——而这些恰恰是毛泽东的直观形象——我是所知甚少的。

童年和少年时代自不必说了,就是在长大成人,读了许多关于毛泽东的书籍资料之后,我也不敢说已经从根本的意义上理解了毛泽东这个匡世伟人了。而且,这么大的题目也不是我现在所想关注的。

每一个人都有自己心中的毛泽东,只要你愿意。如何全面而准确地评价毛泽东这个人,那是历史学家和政治家们的事情。