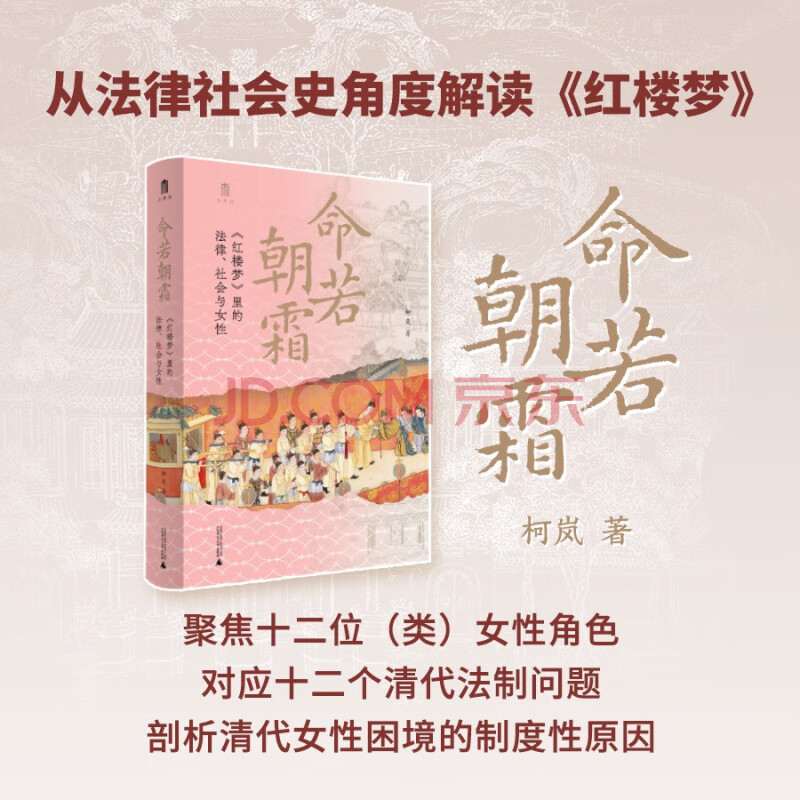

内容简介

清代法律如何制度性地决定了女性地位的低下?这些深层的制度性缺陷又如何成为曹雪芹绝望的根源?

本书从法律社会史角度解读《红楼梦》,聚焦十二位(类)女性角色,对应十二个清代法制问题,整理与《红楼梦》中事件类似的清代司法案例,剖析清代女性困境的制度性原因,考察了清代性别、家庭、法律、政治间的互动与演变。作者综合多重视角,立足“法学与文学”研究路径,聚焦人口拐卖、生育、财产分配、官员考核等社会议题,分析了《红楼梦》作者及书内女性角色如何受到当时礼教与法律的限制、如何做出反抗与批判,展示了清代法律与社会的风貌。

经常书评

本书是一部文学、历史与法律的跨学科研究之作,作者透过《红楼梦》这部百科全书式的文学经典,为我们展示了清代法律与社会的风貌,同时让我们对书中各色人物,尤其是女性人物的行为与命运,有了基于制度与文化的深刻理解。也是因为有这样的理解,作者笔端的同情与批判既内在于历史,又超乎时代。

——梁治平(浙江大学人文高等研究院中西书院&光华法学院全职兼任教授,“法律文化研究文丛”主编)

清代法律如何制度性地决定了女性地位的低下?这些深层的制度性缺陷又如何成为曹雪芹绝望的根源?就这些问题,作为法律学者的作者以其深切的同情,揭示了一个“千红一哭,万艳同悲”的女性命运世界。本书展示了作者纤细的文心、深邃的史识和深切的关怀。法律社会史角度的《红楼梦》解读,也许是作者对前辈学者萧公权、瞿同祖相关论著的呼应、补充。本书兼有法律史、社会史、政治史和文学的视角,它令人再次感觉,《红楼梦》是一部有情、可感、有细节的信史。

——林少阳(澳门大学历史系特聘教授,《南国学术》主编)

《红楼梦》研究著作早已汗牛充栋,柯岚教授立足“法学与文学”研究途径,再为红学研究提供新意与胜义。她既提醒法学界:法律“教义学”的解释方法很难深入理解古代法,只有当时文学作品才能;也呼吁文史学界:面对古代人物和社会现象,如果“完全脱离当时政治法律的限制”去作“以今度古”的阐释,推论内容恐怕也容易显得“苍白甚至荒诞”。作为长年钻研清代法律与社会的法学家,柯岚教授渴望揭示《红楼梦》作者及书内人物如何自觉或不自觉地受到当时礼俗与法律的限制,还有他们对当时法律与社会礼俗的反抗与批判。作者深信:“只有了解曹雪芹生活时代的法律与社会,《红楼梦》才可能得到更为丰富而真切的理解。”这是继萨孟武《红楼梦与中国旧家庭》之后,另一部能够深入考察清代性别、家庭以及法律、政治之间有机互动与复杂演变关系的难得佳著。

——邱澎生(上海交通大学历史系特聘教授,台北“中研院”史语所《法制史研究》总编辑)

法眼观红楼,厘清疑案罪因,莫过香尘落定时,冷观处见大悲悯;

律科说情纪,辨正陋规巫术,奈何花魄飘零久,平说中闻小惊雷。

——俞晓红(安徽师范大学文学院教授,中国红学会副会长)

目录

序

引言:《红楼梦》记录了宗法社会中的女性悲剧

第一章 甄英莲的命运与清代的司法黑暗

第二章 秦可卿之死与清代的亲属相奸罪

第三章 赵姨娘的诅咒与清代的巫术犯罪

第四章 宝黛悲剧与清代的婚姻继承法制

第五章 宝钗结局与清代的选秀制度

第六章 鲍二家的之死与清代的仆妇贞节

第七章 王熙凤管家与清代的宗族治理

第八章 探春治家与贾府的陋规

第九章 尤三姐之死与清代的定婚法制

第十章 尤二姐之死与清代的妻妾宗法

第十一章 红楼伶人与清代的查禁女戏

第十二章 十二钗的结局与清代的籍没刑罚

后记

试读

结合《红楼梦》成书时代的法制现实可以推断,书中对十二伶的如何“低贱”的描写,可能是为读者想象十二钗的未来命运提供素材。而甄英莲作为第一位出场的少女,她的命运预言了大观园所有少女的命运:“无依、易主、早夭。”

——编者按

《红楼梦》的悲剧是一个法律事件:贾府家长犯重罪,按当时的法律,大观园的少女们很可能都会成为别人家的奴婢

在曹雪芹生活的时代,自杀、出家、卖为奴隶其实是籍没刑罚所及的罪人女性家属最常见的三种结局。曹雪芹的家族是在雍正五年(1727)被雍正皇帝抄家的,因为曹家没有政治罪行,只有经济罪行,受到的惩罚是比较轻的,只没收了财产,没有家属被没为官奴或变卖。但不是所有获罪抄家的人,都能得到这样的从宽处罚。

《红楼梦》中女性自杀现象很常见,前八十回就有很多女性自杀。从第五回金陵十二钗判词和《红楼梦曲》透露的线索来看,八十回后真本中,十二钗也会有不少自杀。当贾府还没有覆灭、大观园还能受到园外贾府的保护之时,大观园中有些少女尚且因为各种原因选择自杀。等到贾府彻底覆灭时,她们会成为毫无法律保护的极度弱势群体,会被当作罪人的财产一样计算籍没,可以想见,她们当中身份最为高贵也是最为缺乏生存能力的群体,面对这样的惨祸时,自杀会是极为自然的选择。

在清代,犯罪大臣的家属被判籍没流放边塞的,女眷在流放前自杀是常见现象,家人为了让她免于受辱,甚至会要求她自杀。

清代史料《永宪录》记载:雍正十二年(1734),河南学政俞鸿图被上司弹劾贪赃枉法,“上震怒,逮问籍没,妻先自尽,幼子恐怖死”。俞鸿图被逮捕下狱审问,其家被判籍没,消息传来,刑罚还未施行,他的妻子就自杀了,小儿子被吓死了。

雍正三年(1725),年羹尧因罪被抄家。户部侍郎汪霦之子汪景祺为年羹尧幕僚,曾随年至青海军中。汪景祺作《读书堂西征随笔》阿谀年羹尧,其中有一篇文章《历代年号论》论证“正”字为年号凶字,有“一止之象”,指出历代年号带“正”字的皇帝多没有好下场。因此触怒雍正,汪被判大逆罪,枭首示众,阖门遭难。其兄弟、子侄有在做官的全部革职,发配宁古塔。五服以内之族人有在任官及候选候补官的,全部革职,原籍地方官负责看管,不许出境。其妻发配到黑龙江给披甲人为奴。《永宪录》中记载:

(景祺之)妻巨室女也。(一云。大学士徐本妹。)遣发时。家人设危跳。欲其清波自尽。乃盘躃匍匐而渡。见者伤之。

汪景祺的妻子是大家闺秀,父兄都是高官,家人看她遭此命运,不愿意她到黑龙江受辱,她发配启程要坐船,家人就故意把上船的踏板弄得很危险,希望让她落到水里自尽。但她不愿意死,她不愿意受丈夫的牵连为他殉葬。她走到那踏板前,就俯身趴下来从踏板上慢慢爬过去,旁观的人们无不伤心落泪。没有更多史料记载这个不知名的弱女子后来的经历,可能她慢慢爬行的时候最后还是落水死了,也可能她躲过了这一劫,去到黑龙江极度寒冷的军营,沦落风尘苦苦求生。

雍正四年(1726),礼部侍郎查嗣庭因在任江西乡试主考官时所出试题也涉及“正”“止”字,“讽刺时事,心怀怨望”,下狱治罪。次年三月间,查嗣庭次子查克上在狱中病死。查嗣庭为保家人性命,在狱中自杀以谢罪。同年五月雍正下旨:查嗣庭犯大逆罪,本应凌迟处死,因为已在狱中自杀,戮尸砍头示众。其子查沄已在十六岁以上,本应处斩立决,从宽改为斩监候,秋后处决,其家女眷(包括母女妻妾、其子之妻妾)、其余子侄及其兄查嗣傈均流放三千里,其兄查慎行年老,不知情也未参与,从宽免于追究。于是查家女眷面临了和汪景祺妻子同样的绝境。

查家是书香世家,家风严正,查家妇女都很有血性。清儒方苞记载,查嗣庭的妻子史氏在流放令发来当日对家人说:“诸孤方幼,我义不当死,但妇人在,难历长途,倘变故不测,恐死之不得矣。”这话凄惨之极,可见当时查家遭遇的是怎样的飞来横祸。查嗣庭次子查克上已在狱中病死,他的妻子浦氏听见婆婆这样说,悲痛欲绝,回答说:“我遭遇与姑(古代指婆婆)同,当与姑同命。”就写下绝命诗,把孩子都托付给她的父亲,和史氏一同自尽。清人王应奎《柳南随笔》中记载,查嗣庭一女善诗,在流放途中驿站题诗哀叹:“薄命飞花水上游,翠蛾双锁对沙鸥。塞垣草没三韩路,野戍风凄六月秋。渤海频潮思母泪,连山不断背乡愁。伤心漫谱琵琶怨,罗袖香消土满头。”

罪人的女眷假如没有选择自杀或出家,则会被当作财产一样变卖,沦落到社会的底层。她们在遭难之前,养尊处优、锦衣玉食、毫无涉世经验,一夜之间,就从社会的最上层沦落到了社会的最底层。家族原来在政争中结下的对头,甚至家族内部原有矛盾造成的仇隙,都可能导致有人在此时落井下石、趁火打劫。而家族中的女性往往成为报复行为指向的对象,即便没有因罪被牵连卖为奴隶。但家中男性获罪以后,她们丧失了父兄的保护和经济支持,也可

前言/序言

序:辨识《红楼梦》里隐含的清朝法律法规

陈惠馨

能够为柯岚教授新书《命若朝霜:〈红楼梦〉里的法律、社会与女性》作序是我的荣幸。《红楼梦》一书可以说是中国文学中最让人着迷且可以从各种不同角度讨论的巨作。据说每年关于《红楼梦》的讨论文献多达三千篇,但少有研究从法律、社会与女性的多维角度切入。主要原因在于《红楼梦》一书的故事中,牵涉到的法律不仅仅包括当代一般人所认识的清朝的刑法(《大清律例》),还包括吏部则例、户部则例等各种其他法规。而唯有对于清朝法律体系有较为完整认识的研究者,才能辨识出《红楼梦》故事背后隐含的清朝法律规范对于多数人民生命的影响。

柯教授的书用“命若朝霜”一词点出了《红楼梦》的作者书写这本书的重要目标之一。透过不同身份地位的女性的命运,告诉我们清朝社会中不同女性的生命故事,也揭示社会中不同性别角色的处境。

《红楼梦》的忠实读者对于书中第一回所写的文字应该印象深刻。作者写道:

……自云曾历过一番梦幻之后,故将真事隐去,而借“通灵”说此《石头记》一书也,故曰“甄士隐”云云。

接着又写道:

今风尘碌碌,一事无成,忽念及当日所有之女子,一一细考较去,觉其行止见识皆出我之上,我堂堂须眉,诚不若彼裙钗。

柯岚教授长期研究《红楼梦》,在本书中利用十二个章节,从小说中对于不同女性命运的书写,借助法律的视野厘清《红楼梦》作者想要为后代的读者呈现的时代氛围与时代背景。在十二个主题下,柯岚教授不仅展现出她对于《红楼梦》一书的熟悉度,更展现出她有能力从《红楼梦》作者描绘的故事中说出更丰富与更深刻的制度与时代问题。我想《红楼梦》作者如果有知,会深刻感受到柯教授说出了他在《红楼梦》一书想要表达的关于清朝的许多社会面貌。

下面仅举书中的第一个主题“甄英莲的命运与清代的司法黑暗”为例,通过这一章的内容,看柯岚教授这本书的丰富内涵,以及她如何透过法律与性别的视野分析清朝社会。在这个主题中,柯岚教授分析了三个重要的面向:一、分析《红楼梦》一书中如何描绘年仅四岁便被人口贩子拐卖,并因此终生不再见到父母的甄英莲(后改名为香菱)的故事。二、探讨明、清之际,整体中国社会拐卖人口的状态。除了分析人口贩卖(尤其是拐卖妇女)存在的可能诱因,例如因为重男轻女所导致的男女比例失调状况之外,她更透过各种不同的历史档案,如《清实录》、雍正朝奏折(例如两江总督赵弘恩的奏折)等,说明清朝政府虽然知

道社会上存在大量拐卖妇女儿童的犯罪,但却无力遏止的情境。三、透过《红楼梦》有关贾雨村在官场仕途的历程,以及他审判葫芦案的心境转变,呈现出清朝一个没有财力背景的读书人在考上进士之后所面临的挑战与人格的扭曲。

在第4页关于清朝人口拐卖状况,柯教授写道:

《红楼梦》开篇就写了一桩拐卖人口的罪恶,发生在富庶繁华的苏州城。自明末以来,苏州一带就是当时中国著名的人口市场,人口买卖十分发达。“吴中之民,多鬻男女于远方。男之美者为优,恶者为奴。女之美者为妾,恶者为婢,遍满海内矣。”此地贫富分化悬殊,很多穷人为了谋生,宁愿把自己的孩子卖去远方为人奴婢。明代法律对私人拥有奴婢有诸多限制,人口买卖尚且如此发达,清代逐步放宽了对庶民拥有奴婢的限制,人口买卖的营生就更加肆无忌惮了。

在第16页柯教授透过分析贾雨村的做官历程,说明清朝一个读书人考上功名之后,可能面临的挑战:

贾雨村是被罢过官的,他以前在苏州做知府,就是因为不了解地方情况不通人情世故得罪了上司,不到一年就被上司参了一本革职了。他这个新官得来不易,所以就非常谨慎。他在南京是个外乡人,不了解当地情况,他很清楚这些衙役虽然地位卑微,但都是熟门熟路的地头蛇,既然使眼色给他,肯定有他不了解的隐情,所以就赶紧打住,把门子叫到内堂问话。到了内堂,他认出了门子,更令他吃惊的是,门子告诉他这个被卖的丫头就是他的恩人甄士

隐的女儿。