内容简介

内容包含基本概念、基本原理、关键技术、典型应用和未来的发展趋势。

通过对共性基础问题的深度剖析,便于读者自学,夯实理论基础。

通过对典型案例和未来应用进行分析,厘清协同通信技术在提高系统性能中的效能。

《协同通信技术》详细介绍了协同通信的基本概念、基本原理、基本技术、典型应用。其内容涉及协同通信基本理论、无线中继信道、协同中继选择、协同空时编码、协同网络编码、协同MAC协议和协同无线资源分配、协作多点传输技术和协同无线网络中的物理层安全。

《协同通信技术》可作为通信工程、信息工程和其他相关专业高年级本科生和研究生的参考教材,也可作为信息与通信工程技术人员和科研人员的参考书。

目录

前言/序言

随着人们对无线通信带宽、覆盖率和传输容量需求的进一步提高,人们迫切需要更有效地提高传输速率和覆盖范围的新技术,协同通信应运而生。与传统移动通信中基站与用户的直接通信方式不同,协同通信的核心思想是利用无线网络中多个节点(如中继、用户终端等)之间的相互合作,把无线信道、无线网络、物理层传输技术等综合在一起进行设计和优化,进而提高系统性能。

协同通信融合了分集技术与中继传输技术的优势,在不增加天线数目的情况下,可获得多天线与多跳传输的性能增益。也正因为蕴含有如此巨大的潜力,它与MIMO、OFDM、认知无线电、D2D、干扰管理、物理层安全等技术结合,能产生出可观的性能增益,得到了人们的广泛关注。

尽管协同通信已在4G中得到大量研究并成功应用,但在下一代移动通信中多种系统共存、更高节点密度和更加复杂多样信道的环境下,其在改善无线传输可靠性和提升能效等方面仍具有很大的潜力,如2015年9月3GPP Release 13提出要采用协同通信来进一步提升未来5G系统的性能等。因此,人们对协同通信的研究热情持续不减。

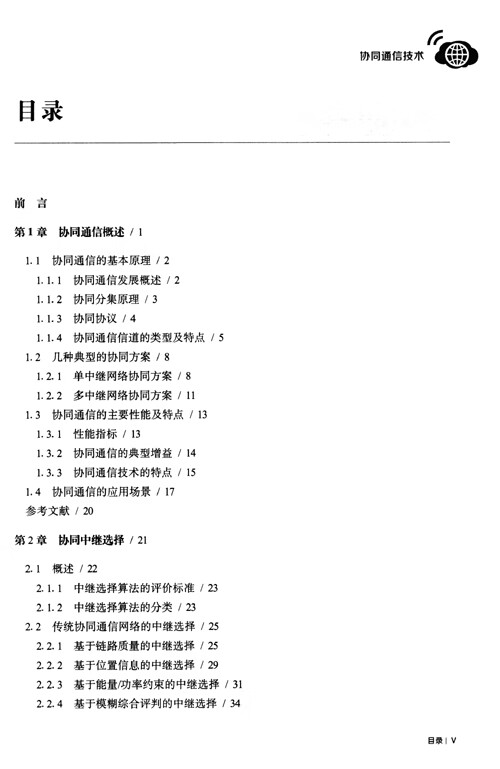

本书力求做到深入浅出、详略得当。在对协同通信的基本概念和基本原理的介绍中,本书着眼于共性基础问题的剖析,以利于读者打好理论基础;在对协同通信的基本技术和关键算法的介绍中,本书着眼于当前乃至未来的典型应用,以利于读者掌握发展趋势。本书共分9章。本书第1章介绍了协同通信的基本原理、典型的协同方案、性能指标、特点及应用场景。第2章介绍了传统协同无线网络和认知协同无线网络两种场景的中继选择问题,主要包括基于链路质量、基于位置信息、基于能量/功率约束和基于模糊综合评判的中继选择算法及性能分析。第3章以协同OFDM系统为例,介绍了协同通信系统的信道估计,包括基于叠加导频的频域信道估计和基于频域导频的时域信道估计。第4章以结构简单的Alamouti空时分组码为主线,介绍了分布式空时/空时频编码技术在协同无线网络中的应用。第5章介绍了协同MAC及协同ARQ技术,包括基于分布式节点选择的协同ALOHA协议和具有任意最大重传次数的协同ARQ协议。第6章以双向中继信道中物理层网络编码为例,介绍了各种典型物理层网络编码方案及其性能结果。第7章介绍了协同通信中的无线资源管理,主要包括三节点模型、多中继网络、协同OFDM系统、双向中继通信等不同典型场景中的无线资源管理机制。第8章介绍了协作多点传输技术,着重介绍了目前主流的实现方式,即协作调度/波束赋形技术和联合处理技术。第9章介绍了协同无线网络中的物理层安全技术,针对不同的信道状态信息条件给出了相应的物理层安全传输方案及性能分析结果。