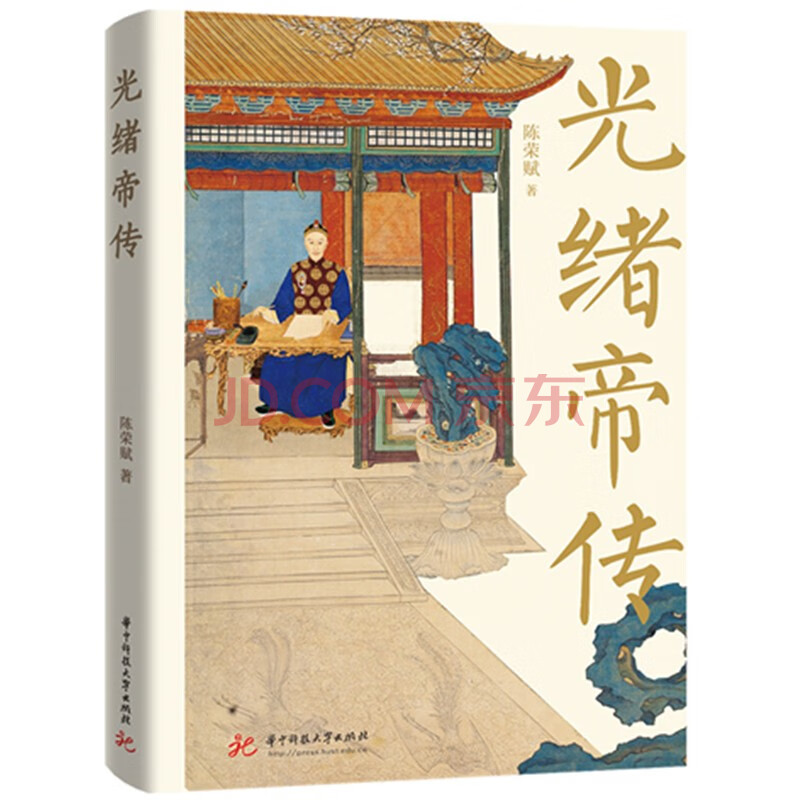

内容简介

光绪帝载湉,四岁登基,十八岁亲政。身处中国千年未有之大变局,救国心切的光绪帝推行戊成变法,想要革除积弊,让大清跟上世界的步伐。他主张学习西方先进文化、技术与政治制度,虽有雄心壮志,却因慈禧太后把持朝政难以施展。

戊戌变法失败后,光绪帝沦为腐朽王朝的牺牲品。反观慈禧太后,视国家权力为私物,为保住权力,不惜割地赔款,使中国深陷半殖民地半封建社会的深渊。清朝的覆灭,是封建制度腐朽、内外矛盾激化的必然结果。

本书以冷峻细腻之笔,勾勒出光绪帝的悲剧人生与晚清的衰败历程,揭示了这位“笼中龙如何在封建制度的枷锁下奋力挣扎,映照出晚清改革的困境。

精彩书评

1.1874 年同治帝崩逝,慈禧为揽权立 4 岁载湉为帝,朝臣虽反对却无济于事。1875 年光绪登基,其悲剧人生自此拉开帷幕。

2.1889 年,18 岁的光绪亲政,慈禧表面放权,实则以 “请示”“训政” 暗中操控,光绪形同傀儡,皇权旁落。

3.甲午战争时,光绪主战,慈禧主和,在多方掣肘之下,清军战败,无奈签订丧权辱国的《马关条约》。因慈禧众多亲信监视,光绪日常起居、政务处理均处处受限。

4.光绪甲午战争主战、戊戌变法图强,深刻唤醒民族意识,鼓舞志士救亡图存,为辛亥革命埋下希望火种,意义非凡。

5.慈禧发动政变,抓捕谭嗣同等维新志士,残忍杀害 “戊戌六君子”,废除新政,打压变法官员。光绪力推的戊戌变法虽败,却引入西方先进制度与启蒙思想,积累了宝贵经验,为后世变革进步指明方向。

6.戊戌变法失败,原因在于守旧势力难以撼动,维新派势单力薄且缺乏经验,经济基础脆弱,又急于求成,对列强存有幻想,未能深入发动群众,*终被轻易绞杀。

7.戊戌变法期间,光绪倡导学西方、废八股取士、办新式学堂,打破封建文化枷锁,促进中西文化碰撞交融,为中国文化创新发展注入新活力。

8.八国联军侵华,光绪反对宣战且斡旋无果,被迫随慈禧出逃。清政府战败后签下《辛丑条约》,主权丧失、经济崩溃、军事受控,中国彻底沦为半殖民地半封建社会。

9.光绪满怀爱国宏愿,却一生壮志难酬,他的遭遇引发民众对专制统治的深刻反思与批判,有力推动中国从封建专制走向民主共和。

10.光绪一生都渴望变法图强,却处处受制。他去世后死因成谜,后经检测确认为砒霜中毒,如此结局,实在令人唏嘘叹惋。

精彩书摘

光绪选后,慈禧包办

转眼之间,一年过去了,1888年(光绪十四年),光绪帝18岁,他的婚姻大事提到了朝廷的议事日程上。

在中国古代,男子16岁就算是成年人了,在此前后就要娶妻结婚,成家立业。光绪帝18岁还没有结婚,已经算是大龄未婚男子了。在此之前,清朝定都北京后几位皇帝都在18岁前已经结婚,其结婚年龄分别为:顺治帝十四岁,康熙帝12岁,乾隆帝16岁,嘉庆帝15岁,道光帝13岁,咸丰帝16岁,同治帝17岁。现在光绪帝已经18岁,婚姻一事仍然没有着落,不能不引起满朝大臣和民间百姓的关注。中国古代年轻男女的婚姻由父母做主,皇家子女也不例外,光绪帝18岁还未结婚,显然与他的养母慈禧太后有关。人们不禁要问:慈禧太后究竟何时才允许光绪帝选后结婚呢?

慈禧太后之所以迟迟不给光绪帝操办婚姻,无非是想在权力的宝座上多恋栈一些时间。因为光绪帝一旦结婚,就不再是个孩子,接下来就要真正亲政了,这样慈禧太后连训政的理由也没有了。但是光绪帝的“晚婚”已经成了慈禧太后不容回避的事实,光绪帝的婚事已经不能再拖延了。

1888年1月,慈禧太后颁发懿旨,决定成立筹办光绪帝大婚典礼的礼仪处(古代宫廷置办非常之事均增设特定机构,如举办皇帝的国丧时要成立大丧礼仪处),由醇亲王奕譞领衔率领总管内务府大臣福锟、嵩申、师曾、巴克坦布、崇光等人办理光绪帝大婚典礼的具体事宜,光绪帝大婚典礼所需物品先报大婚礼仪处审批,再请旨置办,她终于开始考虑光绪帝的婚事了。2月,慈禧太后再颁懿旨,命令户部筹拨银两以为光绪帝预办婚事。6月,慈禧太后又一次颁下懿旨,规定“皇帝大婚典礼着于明年正月内举行,所有应行一切礼节,着传知礼部敬谨详定,拟送交大婚礼仪处,由礼仪处随时恭进呈览”。

7月27日,慈禧太后颁发了为光绪帝举行大婚及亲政典礼的懿旨:“两年以来,皇帝几余典学,益臻精进,于军国大小事务,均能随时剖决,措置合宜,深宫甚为欣慰。明年正月,大婚礼成,应即亲裁大政,以慰天下臣民之望。”这令人期待已久的懿旨颁发后,王公大臣都为光绪帝感到高兴。光绪帝更是激动不已,他早就盼望着摆脱“亲爸爸”慈禧太后的束缚,亲裁朝政,展露自己治国理政的才干,实现自己兴国安民的抱负。光绪帝没有推辞,顺水推舟地颁下谕旨,表示对于朝政自己将“兢兢业业,尽心经理”,以报答慈禧太后多年来对自己的抚育教诲之恩。

然而,光绪选谁为皇后却由不得他做主,慈禧太后从头至尾一手包办了光绪帝的婚事。

9月3日,慈禧太后又颁发懿旨:“皇帝大婚典礼,定于光绪十五年正月二十七日(1889年2月26日)举行。”尽管光绪帝大婚的日子已经敲定,可是皇后是谁仍是一个谜。慈禧太后的懿旨一发,户部便开始紧张地忙碌起来,要为光绪帝举办一场声势浩大的选秀活动。

清朝皇宫的选秀活动始于顺治年间,每3年进行一次,参加选秀的女子为13-17岁身体健康无残疾的八旗官员的女儿,选中者“或备内廷主位,或为皇子、皇孙拴婚,或为亲、郡王及亲、郡王之子指婚”。为保证皇室的血脉纯正,所有参选秀女必须是血统纯正的满族女子(嘉庆年间放宽到汉八旗和蒙八旗)。选秀活动由户部负责,到了选秀年份,先由户部行文八旗各都统衙门、直隶和各省驻防八旗及外任旗员,然后由八旗各级官员将应选女子的资料逐级上报至都统,再由户部汇总上奏皇帝,敲定选秀日期,然后户部再行文各旗告知选秀时间。各旗选送的秀女乘坐骡车,由各旗派兵护送到京城参选,先由太监选阅,经太监选阅后留下的秀女于选秀前一天的傍晚进入地安门,停在紫禁城神武门外,等宫门开启后按次序下车,跟随宫中太监进入顺贞门。选秀通常在御花园、体和殿或静怡轩进行,选秀时,通常是五六个秀女站成一排,由皇帝、太后亲临现场挑选。秀女们上衣上都系着一块牌子,上面写有某旗某官某人之女字样,并标明年龄。如果有看中者,就留下她的名牌,凡是留牌子的秀女,还要再定期复选。复选再度被选中的秀女,经过考察后被确认优秀的留在皇宫之内,成为后妃的候选人,其余的赐给皇室王公或王公之子指婚。

在为光绪帝选后妃而举办的这场选秀活动中,经过层层筛选,到11月1日共有5名秀女入围,她们分别是慈禧太后的内侄女、其弟副都统桂祥二女儿叶赫那拉·静芬;江西巡抚德馨的两个女儿;户部侍郎长叙的一对姊妹;凤秀之女(即同治帝慧妃之妹)。众人纷纷猜测:这几位秀女中究竟哪位是光绪帝的皇后呢?

11月8日,体和殿(位于紫禁城西北部,是慈禧太后于50大寿前命人将翊坤宫后殿和储秀门拆去后建成的,平常主要作为慈禧太后吃饭的地方)内张灯结彩,在慈禧太后的主持下,光绪帝要在这里从5名秀女中选定后妃。据黄濬(民国时期政客,历任北洋政府交通部秘财政部参事、总统府秘书、国务院参议和国民政府行政院机要秘书主任等职,抗战初期沦为汉奸被国民政府处死)所著的《花随人圣庵摭忆》记载,光绪帝要在这里从5名秀女中选定后妃的经过如下:

<

目录

第一章 慈禧立嗣,意外登上皇帝位

第一节 醇王府中,载湉诞生

第二节 皇室贵胄,显赫家世

第三节 同治驾崩,遗诏成谜

第四节 慈禧立嗣,奕昏厥

第五节 四岁入宫,两宫垂帘

第六节 继嗣继统,再起风波

第七节 尘埃落定,太和登基

第二章 艰难成长,少年天子露锋芒

第一节 苦难童年,非人遭遇

第二节 塑造儿皇,慈禧逞威

第三节 恩师授课,典学有成

第四节 中法矛盾,国难不止

第五节 奕被逐,光绪震动

第三章 有名无实,艰难曲折亲政路

第一节 巧立名目,慈禧训政

第二节 光绪选后,慈禧包办

第三节 宫中大火,不改奢靡

第四节 光绪亲政,慈禧揽权

第五节 奕去世,痛丧生父

第四章 甲午硝烟,国难当头主抗战

第一节 朝鲜半岛,战云笼罩

第二节 日本挑衅,光绪宣战

第三节 平壤失守,海战惨败

第四节 严惩鸿章,起用奕

第五节 国难当头,慈禧做寿

第六节 帝后暗斗,珍妃受难

第七节 光绪蒙辱,含泪批约

第五章 改弦更张,变法雪耻图自强

第一节 难忘国耻,决意变法

第二节 有为上书,纵论变法

第三节 帝后争锋,矛盾激化

第四节 光绪颁诏,启动变法

第五节 罢黜帝师,慈禧设局

第六节 百日维新,昙花一现

第六章 戊戌政变,百日维新终夭折

第一节 变法受阻,步履艰难

第二节 光绪反击,罢免旧臣

第三节 帝后暗斗,危机突现

第四节 有为施救,难挽危局

第五节 义士夜行,密访世凯

第六节 戊戌政变,光绪被囚

第七节 世凯告密,六君喋血

第七章 瀛台囚徒,苦难天子泣血泪

第一节 慈禧咆哮,三审光绪

第二节 囚徒皇帝,瀛台泣血

第三节 灵犀相通,帝妃幽会

第四节 废帝阴谋,终告破产

第五节 己亥建储,天下反对

第八章 庚子国难,被挟“西狩”

第一节 八国侵华,慈禧宣战

第二节 战局急转,联军破城

第三节 深宫惨剧,珍妃遇害

第四节 两宫出逃,西巡狩猎

第五节 条约签订,两宫回銮

第九章 日落瀛台,含冤驾崩恨悠悠

第一节 再囚瀛台,仍为傀儡

第二节 朝局动荡,山雨欲来

第三节 日落瀛台,光绪驾崩

第四节 死因诡异,清宫谜案

第五节 苦难天子,遗恨千秋

试读

光绪选后,慈禧包办

转眼之间,一年过去了,1888年(光绪十四年),光绪帝18岁,他的婚姻大事提到了朝廷的议事日程上。

在中国古代,男子16岁就算是成年人了,在此前后就要娶妻结婚,成家立业。光绪帝18岁还没有结婚,已经算是大龄未婚男子了。在此之前,清朝定都北京后几位皇帝都在18岁前已经结婚,其结婚年龄分别为:顺治帝十四岁,康熙帝12岁,乾隆帝16岁,嘉庆帝15岁,道光帝13岁,咸丰帝16岁,同治帝17岁。现在光绪帝已经18岁,婚姻一事仍然没有着落,不能不引起满朝大臣和民间百姓的关注。中国古代年轻男女的婚姻由父母做主,皇家子女也不例外,光绪帝18岁还未结婚,显然与他的养母慈禧太后有关。人们不禁要问:慈禧太后究竟何时才允许光绪帝选后结婚呢?

慈禧太后之所以迟迟不给光绪帝操办婚姻,无非是想在权力的宝座上多恋栈一些时间。因为光绪帝一旦结婚,就不再是个孩子,接下来就要真正亲政了,这样慈禧太后连训政的理由也没有了。但是光绪帝的“晚婚”已经成了慈禧太后不容回避的事实,光绪帝的婚事已经不能再拖延了。

1888年1月,慈禧太后颁发懿旨,决定成立筹办光绪帝大婚典礼的礼仪处(古代宫廷置办非常之事均增设特定机构,如举办皇帝的国丧时要成立大丧礼仪处),由醇亲王奕譞领衔率领总管内务府大臣福锟、嵩申、师曾、巴克坦布、崇光等人办理光绪帝大婚典礼的具体事宜,光绪帝大婚典礼所需物品先报大婚礼仪处审批,再请旨置办,她终于开始考虑光绪帝的婚事了。2月,慈禧太后再颁懿旨,命令户部筹拨银两以为光绪帝预办婚事。6月,慈禧太后又一次颁下懿旨,规定“皇帝大婚典礼着于明年正月内举行,所有应行一切礼节,着传知礼部敬谨详定,拟送交大婚礼仪处,由礼仪处随时恭进呈览”。

7月27日,慈禧太后颁发了为光绪帝举行大婚及亲政典礼的懿旨:“两年以来,皇帝几余典学,益臻精进,于军国大小事务,均能随时剖决,措置合宜,深宫甚为欣慰。明年正月,大婚礼成,应即亲裁大政,以慰天下臣民之望。”这令人期待已久的懿旨颁发后,王公大臣都为光绪帝感到高兴。光绪帝更是激动不已,他早就盼望着摆脱“亲爸爸”慈禧太后的束缚,亲裁朝政,展露自己治国理政的才干,实现自己兴国安民的抱负。光绪帝没有推辞,顺水推舟地颁下谕旨,表示对于朝政自己将“兢兢业业,尽心经理”,以报答慈禧太后多年来对自己的抚育教诲之恩。

然而,光绪选谁为皇后却由不得他做主,慈禧太后从头至尾一手包办了光绪帝的婚事。

9月3日,慈禧太后又颁发懿旨:“皇帝大婚典礼,定于光绪十五年正月二十七日(1889年2月26日)举行。”尽管光绪帝大婚的日子已经敲定,可是皇后是谁仍是一个谜。慈禧太后的懿旨一发,户部便开始紧张地忙碌起来,要为光绪帝举办一场声势浩大的选秀活动。

清朝皇宫的选秀活动始于顺治年间,每3年进行一次,参加选秀的女子为13-17岁身体健康无残疾的八旗官员的女儿,选中者“或备内廷主位,或为皇子、皇孙拴婚,或为亲、郡王及亲、郡王之子指婚”。为保证皇室的血脉纯正,所有参选秀女必须是血统纯正的满族女子(嘉庆年间放宽到汉八旗和蒙八旗)。选秀活动由户部负责,到了选秀年份,先由户部行文八旗各都统衙门、直隶和各省驻防八旗及外任旗员,然后由八旗各级官员将应选女子的资料逐级上报至都统,再由户部汇总上奏皇帝,敲定选秀日期,然后户部再行文各旗告知选秀时间。各旗选送的秀女乘坐骡车,由各旗派兵护送到京城参选,先由太监选阅,经太监选阅后留下的秀女于选秀前一天的傍晚进入地安门,停在紫禁城神武门外,等宫门开启后按次序下车,跟随宫中太监进入顺贞门。选秀通常在御花园、体和殿或静怡轩进行,选秀时,通常是五六个秀女站成一排,由皇帝、太后亲临现场挑选。秀女们上衣上都系着一块牌子,上面写有某旗某官某人之女字样,并标明年龄。如果有看中者,就留下她的名牌,凡是留牌子的秀女,还要再定期复选。复选再度被选中的秀女,经过考察后被确认优秀的留在皇宫之内,成为后妃的候选人,其余的赐给皇室王公或王公之子指婚。

在为光绪帝选后妃而举办的这场选秀活动中,经过层层筛选,到11月1日共有5名秀女入围,她们分别是慈禧太后的内侄女、其弟副都统桂祥二女儿叶赫那拉·静芬;江西巡抚德馨的两个女儿;户部侍郎长叙的一对姊妹;凤秀之女(即同治帝慧妃之妹)。众人纷纷猜测:这几位秀女中究竟哪位是光绪帝的皇后呢?

11月8日,体和殿(位于紫禁城西北部,是慈禧太后于50大寿前命人将翊坤宫后殿和储秀门拆去后建成的,平常主要作为慈禧太后吃饭的地方)内张灯结彩,在慈禧太后的主持下,光绪帝要在这里从5名秀女中选定后妃。据黄濬(民国时期政客,历任北洋政府交通部秘财政部参事、总统府秘书、国务院参议和国民政府行政院机要秘书主任等职,抗战初期沦为汉奸被国民政府处死)所著的《花随人圣庵摭忆》记载,光绪帝要在这里从5名秀女中选定后妃的经过如下:

<

前言/序言

1875年1月12日(同治十三年十二月初五),19岁的同治帝驾崩。在慈禧太后的谋划推动下,醇亲王奕与慈禧太后胞妹婉贞之子,年仅4岁的载湉在哭闹中被强行抱上暖轿,迎入宫中继承大统,成为清朝第十一位皇帝——光绪帝,从此开始了他半为天子、半为囚徒的皇帝生涯。

自入宫后,光绪帝就一直生活在慈禧太后的阴影下,受到慈禧太后极为严厉的管束,一切事情都要按照慈禧太后设计的来进行,从此失去了自由。就连光绪帝个人的婚姻,他也不能自主决定,而是由慈禧太后一手包办。光绪帝到了亲政年龄,慈禧太后为他举行登基仪式,此后便堂而皇之地开始垂帘听政。她以光绪帝的名义发号施令,全权处理军国大事。直到光绪帝18岁时,慈禧太后迫于舆论压力,才极不情愿地撤帘还政,退出大清的政治前台,让光绪帝亲政。

但是慈禧太后身退心不退,还政后的她仍时刻关注着大清的政治动态,注视着光绪帝的一举一动,在背后“遥控”着光绪帝。光绪帝虽有亲政之名,但无亲政之实,处理军国大事、颁布圣旨前都要先请示慈禧太后,他只不过是在扮演一个囚徒式的傀儡皇帝的角色。

光绪帝亲政后,帝国主义列强正加紧图谋侵吞中国,中法战争、中日甲午战争相继爆发。在国家遭遇列强铁蹄践踏、处于危亡之际,光绪帝虽然对力主抗战的大臣表示支持,但在慈禧太后的掌控之下,他没有决策的实际权力,也无力改变国家的命运,对国家大事只能望而兴叹。

中日甲午战争后,中国大地上掀起了一股救亡图存的潮流。光绪帝在维新派领袖康有为、梁启超等人的协助下,希望能够顺应潮流,在获得慈禧太后的默许后,光绪帝以前所未有的勇气、坚定的态度,支持维新派发起了一场波澜壮阔的戊戌变法运动。范文澜在《中国近代史》中评价: “光绪帝是满洲皇族中比较能接受新思想的青年皇帝, 颇想有所作为。”

但由于维新变法运动触动了以慈禧太后为首的顽固守旧派势力的利益,遭到他们的百般阻挠和压制,最终失败,而这场失败也宣告了光绪帝政治生涯的结束。之后,光绪帝被慈禧太后囚禁于中南海的瀛台,过着与世隔绝、凄惨悲凉的生活。1908年11月14日(光绪三十四年十月二十一日)傍晚,光绪帝在瀛台涵元殿饮恨而逝,走完了他郁闷、孤独、凄惨、痛苦的一生,年仅37岁。

作为一位清朝王爷的儿子,载湉本应有幸福的童年,过锦衣玉食、安闲自在的生活,但他被权欲熏心的慈禧太后强行推上了无数人艳羡的皇帝宝座,终其一生都未能摆脱慈禧太后的控制。他名为皇帝,实为傀儡;虽为天子,实为囚徒。他力主变法,但壮志难酬;有心救国,却无力回天。他有雄心和血性,但缺少政治智慧;他不甘被慈禧太后摆布,但不得不屈服于慈禧太后的权势。他虽为一国之君,却连普通人的自由和权利都不能拥有,甚至连自己心爱的女人都无力保护。最终,他成了宫廷权力斗争的牺牲品、腐朽没落的封建王朝的殉葬品。正如担任晚清史官的恽毓鼎所言:“缅维先帝(光绪帝)御宇,不为不久。幼而提携,长而禁制,终于损其天年。无母子之亲,无夫妇昆季之爱,无臣下侍从宴游暇豫之乐,平世齐民之福,且有胜于一人之尊者。”

光绪帝是清朝历代皇帝中特立独行、与众不同的一位,他身处于一个技术和思想都在发生巨变的时代,却能够学习和接受西方先进文化,向往开明政治。虽然慈禧太后把持朝政,但光绪帝是皇权的合法代表者,他对时代的理解、对时局的分析、对事务的决策建议,或多或少会对慈禧太后的抉择产生影响,也对朝政的发展产生影响。光绪帝驾崩后仅3年,腐朽至极的清朝就在辛亥革命的枪炮声中轰然倒塌了。戊戌变法虽然失败了,但是开启了中国百年变革大潮的闸门,推进了中国近代化的历程。

光绪帝生前备受慈禧太后等顽固守旧派的打压、摧残、折磨,他的亲政时间虽短暂,却依然有许多可圈可点之处。人们在叹惋他命运的同时,依然给予了他尊敬,而慈禧太后等倒行逆施者,则永远地被钉在了历史的耻辱柱上!