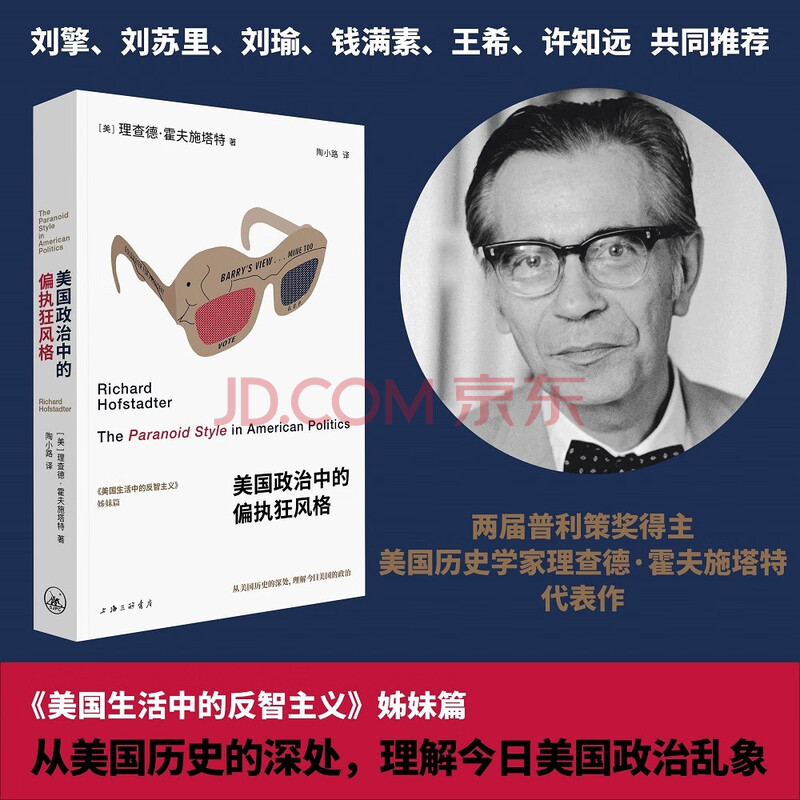

内容简介

本书是著名历史学家理查德·霍夫施塔特研究美国历史的杰作,堪称《美国生活中的反智主义》的姊妹篇。

他以美国右翼为例,剖析了一种他称之为“偏执狂风格”的政治思想与修辞——代表绝对恶的敌对势力正在实施惊天阴谋,意欲摧毁绝对的善,自己一方在这场二元对决中扮演着真理的化身,万不可妥协,因为失败意味着末日来临。受迫害感是偏执狂风格的核心,其代言人常具有阴谋家心态,并试图用末世论的语言来描述阴谋论的最终结果。人们都受困于历史,但偏执狂人士不仅受到现实世界的折磨,还被他的幻想所折磨。

但本书所谓的“偏执狂风格”,既不限于右派,也不限于美国,而是适用于各国的各种政治派系。作者研究的虽然是美国的历史,论旨却照亮了今天的现实。政治不仅为利益所左右,也深受人们对它的感知和理解的方式的影响。

虽然写于上世纪60年代,但对于理解美国政治传统中的非理性一面和当下日趋极化的政治,本书依然具有启示意义。

精彩书评

刘擎[华东师范大学教授,世界政治研究中心主任]

霍夫施塔特对政治偏执的诊断,一如他对反智主义的剖析,对于当今时代不仅没有过时,而且显示出更为迫切的相关性。这些半个多世纪前写下的文字,以其独特的视野与洞察力,依然激发着当代学术与公共思想的辩论。

刘苏里[学者,万圣书园创始人]

文集上部属论战性质,下部为历史评论,中心议题却是一个:剖析美国人的心灵。作者较早注意到美国人心灵中的“反智主义”倾向,其大多数文字皆与此有关,也因之成就了他的声望。作者持左翼立场,但开题、论述、辩难,仍不失史家的客观。作者发明过多组概念,并为后人发挥性继承,比如本书中的“利益政治”和“地位政治”,后者便是今天“身份政治”的前身。

刘瑜[哥伦比亚大学政治学博士,清华大学政治学系副教授]

本书写于上世纪60年代,主题是美国历史上的右翼民粹主义,但如果把其中一些关键词抹去,它几乎就像是在分析当代美国。这大约就是经典的穿透力。霍夫施塔特以一个历史学家的使命感提醒我们:“想象的敌人”会引发真实的冲突,而这一点岂止适用于美国右翼,也适用于各国的各种政治派系。

钱满素[哈佛大学美国文明史博士,资深美国研究者]

本书所谓“偏执狂风格”,既不限于右派,也不限于美国,作者意在提醒人们,在坚持政治原则和目标时如何保持理性与尺度。

王希[美国宾夕法尼亚州印第安纳大学历史系教授]

霍夫施塔特是20世纪美国最具历史洞见的知识分子,他在60年前写下的对美国右翼政治的观察与剖析,仍然是帮助我们读懂当下美国政治乱象的经典指南。中译本信达雅兼具,生动再现了霍氏的写作风格。

许知远 [作家,单向空间创始人]

霍夫施塔特正是我心中理想历史学家的模样,透过今日之困惑与忧虑审视昨日,又将昨日之希望与躁动带到眼前。

目录

前言

第一部 美国右翼研究

美国政治中的偏执狂风格

伪保守主义的反抗运动——1954

伪保守主义问题重谈——1965

戈德华特与伪保守主义政治

第二部 现代美国问题

古巴,菲律宾和天命论

反垄断运动发生了什么?

自由银币和“硬币”哈维的思想

注释

前言/序言

前 言

一部文集的作者面临的最为棘手微妙的任务,乃是撰写一篇导言,以期各篇文章在内容和论点上看起来更为统一,远甚于当初写成它们的时候。将文章集结成书的最好理由,其实仅仅是让它们更容易被读到,也能让其更持久地存在。如果说任何此类文集存在某种统一,那只能是一种个人的、非正式的统一,也许正因为这样,很少有人诉之于此:这些文章毕竟是同一个头脑的产物,都有某种特定的印记;它们至少在思想风格和关注的问题上,由某种潜在的思想意旨所统一。

本书收入的文章是在十四年的时间里写成的,在此期间,对于一般性的历史和政治问题或者本书讨论的一些具体事件,我并不总是抱有同样的看法。毫无疑问,一些没有解决的矛盾之处还保留在书中。把这些文章统一起来的,并非某个一以贯之的论点,而是一系列相互联系的关切点和方法。这些文章可以分为两组:一组关注导致1950年代和1960年代极右势力崛起的条件;另一组涉及早期现代的某些典型问题的起源,当时美国人刚开始面对工业主义和自身成为世界强权的事实。所有文章都在探讨公众对于危急形势或持久困境的反应,无论是巨型企业对竞争构成的突然威胁,还是1890年代的恐慌及其带来的长期货币争端和宗派仇恨、我们新生的帝国主义的道德冲击,抑或基要主义复兴对世俗政治的影响、冷战对公众意识的影响。

这些研究关乎我们整个政治文化的风格,以及这一风格之下某些特殊的思想和修辞风格,因此,它们更多地述及我们的政治环境(milieu),而非政治结构(structure)。与制度的形成和权力的分配相比,它们更集中地关注政治的象征性方面。它们聚焦于广大公众如何对公民议题(civic issues)做出反应,如何将其化为自己的议题,并用之于全国性问题的探讨,以及如何以独特的修辞风格表达他们对这些问题的反应。鉴于我的关注点在这个意义上显得有些片面,有必要说明的是——这些文章的意图正是在这一点上更容易被误解——我强调环境而非结构,并不是因为我认为环境更重要。我持一种温和得多的观点。除了我乐于分析思想风格之外,我的观点还建立在两个信念上:首先,直到最近,我们的政治和历史写作都倾向于强调结构,其代价则是严重忽视了环境;其次,理解政治风格和政治的象征性方面,是在公共议题中定位我们自己和他人的一种有价值的方式。

在旧有的观念中,政治所处理的乃是这样的问题:谁得到什么,何时,以及如何得到?政治被看作一个竞技场,人们在这个竞技场里尽可能理性地界定自己的利益,并采取经过深思熟虑的方式竭力实现这些利益。哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)便将这些问题用作自己关于政治本质的一部名作的副标题,但他也是本国最早对这个问题的理性主义假设感到不满,遂转而研究政治生活中的情感和象征性方面的学者之一。在旧观念的基础上增加一个新的观念变得重要:谁在感知和理解哪些公共议题,以何种方式,出于什么原因?对当今一代历史和政治领域的研究者来说,有一点变得越来越清楚:人们不仅在政治中寻求自己的利益,而且在政治中表达自己,甚至在某种程度上定义自己;政治生活为人们表达身份认同、价值观、恐惧和愿望提供了发声平台——以上种种,都将在对政治环境的研究中浮现出来。

我们这个时代发生的事件,其中一些尤为可怕、骇人,无疑比任何其他事情都更能促使社会的研究者不懈探索,寻找新的理解方法。但其他领域的学者的研究,也使当今一代历史学家意识到应该在历史研究中将人类行为的一些重要方面考虑进来,而前代历史学家却对之不太重视。哲学家、人类学家和文学评论家对人类心灵在象征性和神话制造方面愈加强烈的兴趣,也影响到了历史写作,历史学者也因之对文本分析的可能性越来越敏感。在政治领域运用深层心理学虽然很冒险,但至少让我们敏锐地意识到,政治是人们投射自己感情和冲动的舞台,而这些感情和冲动与摆在桌面上的议题没有多少直接关系。民意调查的发现让我们不再像从前那样自信地认为,公众会对议题本身做出回应,而是更多地意识到,大概只有当这些议题成为引人注目的象征性法案或者令人难忘的宣言关注的对象,或者被有象征性吸引力的公众人物提出的时候,公众才会对之做出回应。我们对政治的非理性一面不断加深的了解,动摇了过去一系列有关选民行为的自信论断。

简言之,人们会对公共舞台上的大戏做出反应。但是,这出戏,在他们面前,在他们的感知和理解中,和那些涉及物质利益和权力掌控的问题并不是一回事。即使那些行使权力的人,也免不了受到这种大戏的影响。在任何情况下,他们都被迫与群众的情感生活打交道,这是他们无法完全创造或操纵,却必须应对的东西。政治竞赛本身就深受人们对它的感知、理解和感受的方式的影响。

这并不意味着对政治中物质利益的考虑可以被心理学化,或者被简化为思想史上的一些事件。以上论述只想说明:历史学家和政治学家在研究工作中总是带着某些心理学上的