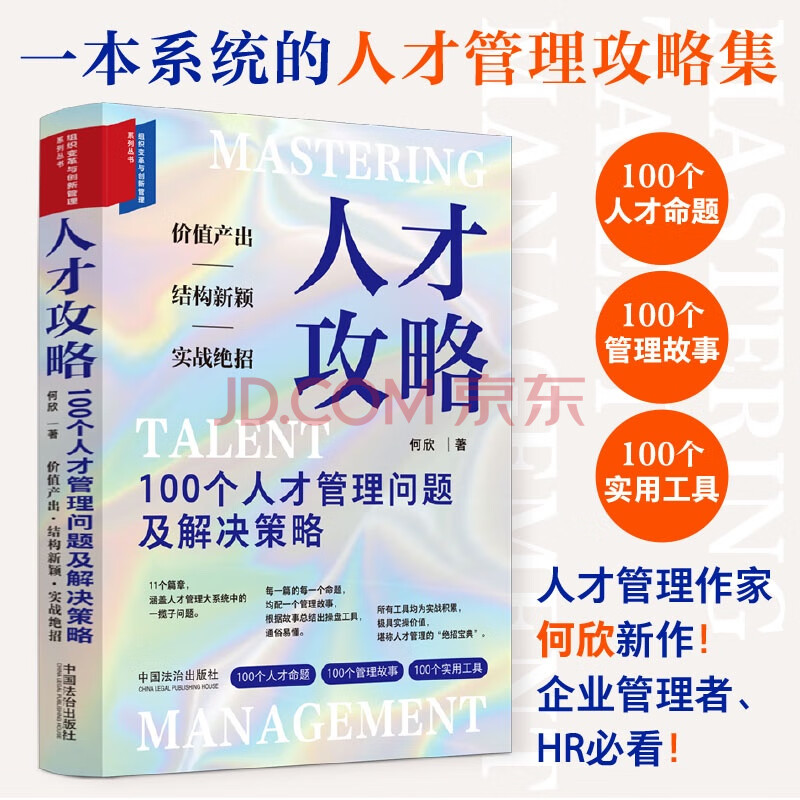

内容简介

本书是一本从管理者角度提供人才管理策略的管理书籍,一本相当全面的人才管理工具书。作者在书中以过去20年来企业管理者、HR、商学院学员经历过的人才管理问题为基础,不从纯理论角度切入,而是从困惑与痛点,以及新时代面临的挑战角度进行全盘分析。所有工具均为实战积累,部分工具在过去实践及研究的基础上做了升级强化,可谓极具价值与实操意义的人才管理绝招集合、锦囊妙计。

本书最大的价值是包含了100个人才命题、100个管理故事、100个实用工具。在结构上,分为11个篇章,涵盖人才管理大系统中的一揽子问题。每一个篇章的每一个命题,均配一个管理故事,根据故事总结出操盘工具,通俗易懂。每一个篇章、每一个命题与故事、工具都可以独立阅读,每天随手翻阅一个小故事、寻找一个小工具,相信也是一段颇为愉快的阅读之旅。

精彩书摘

管理者如何建立起人才战略承接业务战略的规划逻辑,如何建立起人才规划的布局?在大量理论型的管理类图书中,人才规划及其布局被描述为一项极为专业、复杂的测算性工作,缺乏商业与人文思维,导致大量业务出身的企业领导者认为“专业的人干专业的事”,自己还是把精力放到战略布局层面,让人力资源部这些“专业人士”去考虑人才战略。这就把公司级的人才战略降格为“人力资源部的战略”,形成了一种管理偏差。事实上,人才战略对业务战略的承接是人才管理工作的第一起点,这就需要一个明确的战略布局思维。

命题11

人才敏感度:管理者如何建立业务与人才联动的思维模式?

有很多管理者具有极强的商业敏感度,在企业战略选择、商业模式、投资策略、运营逻辑方面头头是道,但往往败在缺少人才敏感度:企业规模不大时盲目扩张团队、盲目相信“大厂”来的员工可以拯救企业、对员工的加入动机不做分析、引进人才而不给授权、将控本增效简单理解为裁员、认为员工可以仅凭理想奋斗、只使用人才而不做培养,凡此种种,何止这“七宗罪”?

人才敏感度是管理者对组织当中的人才数量、能力、动力这三个方面的关注程度,人才敏感度高的管理者,能够在推动业务的同时有效地关注人才队伍的状态,并有针对性地预判、防范人才风险。在复杂的商业世界里,管理者如何建立起人才敏感度?

故事11“投了个寂寞”

2021年,我与上海的一家乙方企业董事长交流,其谈到最近一次出去投标时,由于和甲方长期顺利合作,标书顺利通过了。但实施前出现了很多技术难题,自己又搞不定,只能再进行分包。结果分包方吃定了他们缺技术、一时半会儿搞不出来的现状,漫天要价,他们被迫拿出毛利的60%分给分包方。扣除商务费用、人工成本等部分,自己相当于义务帮着分包方去投了个标,真正是“投了个寂寞”。他问我:人才和业务到底谁为先,是先做事情,边做边考虑人;还是先考虑人,再做事情?

管理者应该如何在运营业务的同时考虑好人才的问题,使人才与业务有效衔接,这是一个深刻的管理命题。首先,在大部分情况下,人才与战略是一种承接关系,先有业务战略的方向,再有人才战略的布局,然后做具体的事情;但顶尖人才的出现,是可以引领公司战略的,这就是联想集团创始人柳传志先生所说的经营组织的三大关注点“搭班子、定战略、带队伍”——毕竟战略也是由人定的,这里的“人”,指的就是管理团队及顶尖人才。创新业务靠英雄(人才),成熟业务靠标准化(人手)。因此,在某种程度上,人才与战略是一种同步承接或引领关系,至少不能落后。其次,落到“做事情”这种业务层面,必然是人才为先,战略大致正确、人才布局清楚,做事情才能水到渠成。

提起人才工作,管理者应该关注哪些细节?我将其分为三个维度。

1.效能类。在战略、产品、营销之外,人效问题是企业领导者关注的核心问题,即“投入产出比”,这也是人才工作的关键价值。这里面的基本原则是,如何以最少的投入,产出最大的价值。公司的战略投资、组织架构、流程、技术、员工数量与质量等方面都是人效的潜在影响点。

2.队伍类。我经常问的问题是:“一位企业领导者拿到一个新项目,或进入一个新的业务领域之后,他脑海里想的是什么?”一位创业者的关键词是:“做赚钱的业务、不断提速、扩大编制、推动传帮带。”一位职业经理人的关键词是:“市场调研、绩效考核、人才招聘、人才培养。”而商学院往往会告诉你:“市场与定位、运营与考核、人才供给、组织能力建设。”不论从哪个视角,这三类关键词的前两个都属于商业管理的范畴,如“做赚钱的业务、不断提速”;而后两个都可以归属到队伍层面,如“扩大编制、推动传帮带”。

3.动力类。团队的积极性一定要强,要有动力去承担,要有激情去奋斗。让管理者最痛苦的事情,莫过于一安排工作员工就相互推诿,一扣奖金员工就撂挑子不干。如能打通这类动力问题,组织才能有“合力”。

如何有效建立业务与人才的联动思维?从公司运营、类型角度,我将商业敏感度与人才敏感度做一个组合,分为四个重要的操作点。

1.战略方向对不对。按照企业规模,可以分为“投机型”与“投资型”。初创小微企业的“战略”,通常是要投一个资源获取的机会,也就是“投机”,小型组织可以不谈长远的战略,但目标和计划还是要有。而发展中的企业往往要针对当下和未来的战略做系统性的投资分析,工商管理课堂上的“PEST”[1]、五力[2]、SWOT分析[3]等就属于这个范畴。

2.业务指标定多少。初创小微企业就是三个字“赚快钱”,尽快提高现金周转率,以提高企业当下的生存概率;同时无须考虑太多的组织架构,10人以内的企业,不要设置部门,可设立复合型岗位,30人左右的企业,不要设置超过3个部门,部门越多,成本越高、壁垒越深。而发展中的企业需要考虑清楚当下的钱与未来的钱之间的关系,更要考虑业务扩张、复制,建立运营与考核体

目录

011人才布局篇

老板心智、人力资源定位与企业的阶段性策略

命题1 人才敏感度:管理者如何建立业务与人才联动的思维模式? / 004

命题2 首因效应:企业领导者作为公司第一个人力资源的定位与职责 / 008

命题3 “锚定三部曲”:HR如何思考人才战略的规划布局? / 010

命题4 招培借留:人才供给的来源是否只有招聘? / 014

命题5 快慢结合:同步关注人才管理的短期与长期价值 / 017

命题6 从“资本、资源、效率”看人才管理的数据价值 / 020

命题7 初创企业如何考虑人才战略? / 023

命题8 快速发展的规模驱动型企业,如何考虑人才战略? / 026

命题9 快速发展的技术驱动型企业,如何考虑人才战略? / 030

命题10 不确定阶段的企业,如何考虑人才战略? / 034

022人才标准篇

人才标准与面试工具、人才估值与止损策略

命题1 “零号标准”:从专业人才标准到企业领导者的用人取向 / 040

命题2 人才画像:以“内外出入”,达到“人岗匹配” / 043

命题3 个性与场景:结构面试的两个方向、六个维度 / 046

命题4 前端止损:“忠诚度悖论”的三个前端防范手段 / 050

命题5 行为面试:三种场景下的现实“杀伤力” / 053

命题6 后端止损:“忠诚度悖论”的三个后端处理手段 / 055

命题7 优中选优:业绩、潜力同样优秀的人才如何选择? / 058

命题8 战略、岗位、人才:关键岗位与关键人才的识别价值链 / 061

命题9 学历与能力:社招看能力,校招看学历 / 064

命题10 人才估值:如何判断人才预期价值的大小? / 067

033人才引进篇

人才渠道建设与吸引力法则

命题1 人才渠道:基于“天罗地网”的四维人才渠道 / 074

命题2 雇主品牌:雇主品牌诊断与建立的六大维度 / 077

命题3 内外结合:人才外引与内建的组合策略 / 080

命题4 引才陷阱:中小企业应规避的八个引才陷阱 / 083

命题5 推导式创业:打造从“无”到“有”的长期吸引力 / 087

命题6 吸引力法则:中小企业吸引人才的十二个独特策略 / 090

命题7 空降兵法(组织篇):构筑“空降兵”软着陆的五道“防火墙” / 093

命题8 空降兵法(个人篇):“空降兵”处理组织关系的“铁人三项” / 096

命题9 看护成本:隐藏在人力资源价值链中的“魔鬼” / 099

命题10 资源转化:一门“人过留声”的艺术 / 103

044人才培养篇

人才培养铁三角、零号培训与极端加速法

命题1 员工能力提升的铁三角:“721职业发展模型”的最佳实践 / 108

命题2 战训结合:轮岗的三种形式 / 110

命题3 挑战性任务及任务分配的四种类型 / 113

命题4 让传帮带简单易行:再一再二不再三 / 116

命题5 “教会徒弟,饿死师傅”,怎么办? / 119

命题6 标杆交流:“公开”与“私下”的组合策略 / 121

命题7 标准化与非标准化:关于标准化的差异化学习逻辑 / 124

命题8 零号培训:人才培养从入职前就开始了 / 127

命题9 阅读学习:管理者意志的落地 / 130

命题10 “极端加速法”:成长大

试读

管理者如何建立起人才战略承接业务战略的规划逻辑,如何建立起人才规划的布局?在大量理论型的管理类图书中,人才规划及其布局被描述为一项极为专业、复杂的测算性工作,缺乏商业与人文思维,导致大量业务出身的企业领导者认为“专业的人干专业的事”,自己还是把精力放到战略布局层面,让人力资源部这些“专业人士”去考虑人才战略。这就把公司级的人才战略降格为“人力资源部的战略”,形成了一种管理偏差。事实上,人才战略对业务战略的承接是人才管理工作的第一起点,这就需要一个明确的战略布局思维。

命题11

人才敏感度:管理者如何建立业务与人才联动的思维模式?

有很多管理者具有极强的商业敏感度,在企业战略选择、商业模式、投资策略、运营逻辑方面头头是道,但往往败在缺少人才敏感度:企业规模不大时盲目扩张团队、盲目相信“大厂”来的员工可以拯救企业、对员工的加入动机不做分析、引进人才而不给授权、将控本增效简单理解为裁员、认为员工可以仅凭理想奋斗、只使用人才而不做培养,凡此种种,何止这“七宗罪”?

人才敏感度是管理者对组织当中的人才数量、能力、动力这三个方面的关注程度,人才敏感度高的管理者,能够在推动业务的同时有效地关注人才队伍的状态,并有针对性地预判、防范人才风险。在复杂的商业世界里,管理者如何建立起人才敏感度?

故事11“投了个寂寞”

2021年,我与上海的一家乙方企业董事长交流,其谈到最近一次出去投标时,由于和甲方长期顺利合作,标书顺利通过了。但实施前出现了很多技术难题,自己又搞不定,只能再进行分包。结果分包方吃定了他们缺技术、一时半会儿搞不出来的现状,漫天要价,他们被迫拿出毛利的60%分给分包方。扣除商务费用、人工成本等部分,自己相当于义务帮着分包方去投了个标,真正是“投了个寂寞”。他问我:人才和业务到底谁为先,是先做事情,边做边考虑人;还是先考虑人,再做事情?

管理者应该如何在运营业务的同时考虑好人才的问题,使人才与业务有效衔接,这是一个深刻的管理命题。首先,在大部分情况下,人才与战略是一种承接关系,先有业务战略的方向,再有人才战略的布局,然后做具体的事情;但顶尖人才的出现,是可以引领公司战略的,这就是联想集团创始人柳传志先生所说的经营组织的三大关注点“搭班子、定战略、带队伍”——毕竟战略也是由人定的,这里的“人”,指的就是管理团队及顶尖人才。创新业务靠英雄(人才),成熟业务靠标准化(人手)。因此,在某种程度上,人才与战略是一种同步承接或引领关系,至少不能落后。其次,落到“做事情”这种业务层面,必然是人才为先,战略大致正确、人才布局清楚,做事情才能水到渠成。

提起人才工作,管理者应该关注哪些细节?我将其分为三个维度。

1.效能类。在战略、产品、营销之外,人效问题是企业领导者关注的核心问题,即“投入产出比”,这也是人才工作的关键价值。这里面的基本原则是,如何以最少的投入,产出最大的价值。公司的战略投资、组织架构、流程、技术、员工数量与质量等方面都是人效的潜在影响点。

2.队伍类。我经常问的问题是:“一位企业领导者拿到一个新项目,或进入一个新的业务领域之后,他脑海里想的是什么?”一位创业者的关键词是:“做赚钱的业务、不断提速、扩大编制、推动传帮带。”一位职业经理人的关键词是:“市场调研、绩效考核、人才招聘、人才培养。”而商学院往往会告诉你:“市场与定位、运营与考核、人才供给、组织能力建设。”不论从哪个视角,这三类关键词的前两个都属于商业管理的范畴,如“做赚钱的业务、不断提速”;而后两个都可以归属到队伍层面,如“扩大编制、推动传帮带”。

3.动力类。团队的积极性一定要强,要有动力去承担,要有激情去奋斗。让管理者最痛苦的事情,莫过于一安排工作员工就相互推诿,一扣奖金员工就撂挑子不干。如能打通这类动力问题,组织才能有“合力”。

如何有效建立业务与人才的联动思维?从公司运营、类型角度,我将商业敏感度与人才敏感度做一个组合,分为四个重要的操作点。

1.战略方向对不对。按照企业规模,可以分为“投机型”与“投资型”。初创小微企业的“战略”,通常是要投一个资源获取的机会,也就是“投机”,小型组织可以不谈长远的战略,但目标和计划还是要有。而发展中的企业往往要针对当下和未来的战略做系统性的投资分析,工商管理课堂上的“PEST”[1]、五力[2]、SWOT分析[3]等就属于这个范畴。

2.业务指标定多少。初创小微企业就是三个字“赚快钱”,尽快提高现金周转率,以提高企业当下的生存概率;同时无须考虑太多的组织架构,10人以内的企业,不要设置部门,可设立复合型岗位,30人左右的企业,不要设置超过3个部门,部门越多,成本越高、壁垒越深。而发展中的企业需要考虑清楚当下的钱与未来的钱之间的关系,更要考虑业务扩张、复制,建立运营与考核体

前言/序言

离开了人才荟萃的中心,呼吸不到思想活跃的空气,不接触日新月异的潮流,我们的知识会陈腐,趣味会像死水一般变质。

——巴尔扎克(法国作家)

本书从管理者角度提供了人才管理策略,包含了相当全面的人才管理工具。我在书中回答了过去20年来公司领导者、人力资源(HR)从业者、商学院学员的大量人才管理问题,不从纯理论角度切入,而是从困惑与痛点,以及新的时代环境带来的挑战等角度进行全盘分析。所有工具均为实战积累,部分工具在过去实践及研究的基础上做了升级强化,极具实操意义。

本书最大的价值是包含了100个人才命题、100个管理故事、100个实用工具。在结构上,分为十一篇,涵盖了人才管理中的一揽子问题。每一个人才命题,均配一个案例故事,根据故事总结出操盘工具,通俗易懂。

第一篇侧重于人才战略的布局,首次提出“人才敏感度”这一话题。很多管理者的商业敏感度很强,但对人才管理较为迟钝,这就需要建立业务与人才联动的思维模式。企业领导者作为公司的第一个人力资源,要把“找人、找钱、定战略”的逻辑打通。HR作为人力资源工作的执行者,需要使用“锚定三部曲”来思考人才战略的规划布局。同时,从工作节奏角度,需要“快慢结合”地关注人才管理的短期与长期价值,以“招培借留”多维度思考人才供应链的建设。人才管理的数据价值,则可以从“CRE”(资本、资源、效率)三个维度综合呈现。考虑到企业类型的不同,本篇对“初创企业”“快速发展的规模驱动型企业”“快速发展的技术驱动型企业”“不确定阶段的企业”这四种企业的人才战略打法也给出了差异化的建议。

第二、三篇侧重于人才的标准与引进。第二篇着眼于人才标准,首次提出了“零号标准”“忠诚度悖论”“人才估值”这类人才价值判断策略。同时以极富可操作性的方式向大家传递了人才画像、结构与行为面试、关键人才、学历与能力、前后端止损等一系列拿来就用的人才标准工具。第三篇着眼于人才吸引力法则,首次提出了“推导式创业”“中小企业十二个吸引力法则”“看护成本”这类人才吸引力建设策略。人才渠道方面的“天罗地网”只是基础,雇主品牌、外引与内建、空降兵法的实施才是引才的主要难点。同时,还需要规避八个引才陷阱,才能使人才吸引力法则奏效。

第四篇重点解读“人才培养铁三角”在企业端的有效落地,围绕“721 职业发展模型”的最佳实践传递操盘工具。首次提出了“人才培养铁三角”“零号培训”“极端加速法”这三个创新型的人才培养手段。

第五、六、七篇侧重于人才的使用和管理者的定位。第五篇描绘了执行力的诊断工具图、基于“广深高速”的提升人才绩效期望值的策略,以及专才、潜才、优才、德才等不同类型人才的使用,同时给出了日常团建及赋能的策略。第六篇给出了对于管理型人才的一个重要建议:决定管理者是否优秀的不是性格本身,而是你的管理意识。如何在制度基础上进行人性化管理,如何在团队失控的情况下重获控制权,以及灵活使用组织能力、提升团队主观能动性,这是决定管理效能的几个深刻命题。第七篇对于推动型人才提出了一揽子“管理动能”的操盘工具。有不少人才属于“专业力强,推动力不够”,如何在“蓝天之下”的专业工作基础上,打造“蓝天之上”的组织动能?在这里可以找到答案。

第八篇侧重于近些年热度较高的人效管理与提升策略。原创性地提出了“人元增”这样的人效指标系统,以及“控本+赋能”双引擎的人效提升策略。同时,对于人力成本结构、合理控编、人才密度、人员优化、结构与流程优化、协同增效等一揽子人效策略,都从实践角度做了工具提炼。

第九篇侧重于人才的激励与保留策略。对人才来去的动因,进行了“来四去三”的分析;提出了极简的薪酬体系建立方法,以及人才培养后的四维发展通道建设,也包括软性的情感与“一把手”的支持力度建设。同时,对于内外薪酬不公平、销售与研发的差异化激励、离职面谈这几类较为棘手的管理场景也进行了工具建议。最后,独创性地提出了基于“攻守兼备”的人才备份策略。

第十篇侧重于企业文化建设,这是一家公司的“战略软实力”。给企业文化建设者提出了一个原创的“推动者模型”,也提出了员工关怀文化、员工活动建设、HR推动文化建设的策略。当然,对于企业文化的内核、建设机制,也给出了极具可操作性的工具建议。

第十一篇跳出前十篇“微观人才观”的角度,从“宏观人才观”角度将组织的视角从企业放眼至国家这样更大的组织,在这个层面揭示人才管理的宏观奥秘。“多与少”是人口,“高与低”则是人才。劳动力资源战争是如何转型为人才资源战争的?科技人才、“前浪”人才、“后浪”人才、乡村人才、金蓝领人才,这几类国家关注的重点人才应该如何打造?国有企业如何落地市场化人才经营?人才创业、本土就业、职业教育这些重点赛道,是如何体现一国的人才管理策略,又有哪些独创性的人才管理工具?