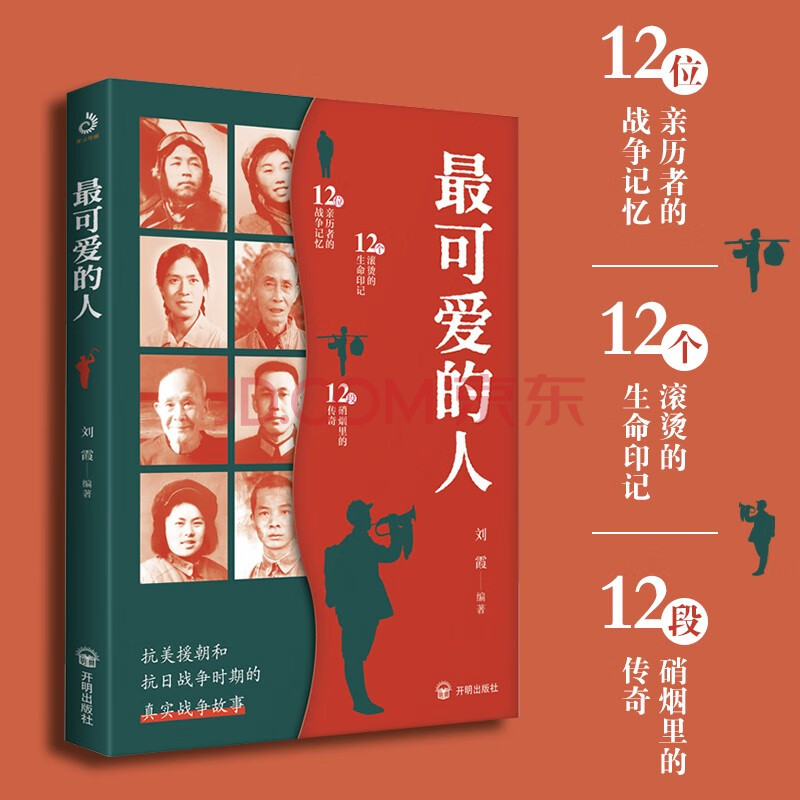

内容简介

这是一本关于战争亲历者的传记。记载了自幼就立志保卫我国领空的抗美援朝战斗英雄;冲在上甘岭上一线的文工团战士;以一敌众的游击队员;回国抗日的越南华侨;隐姓埋名的科研工作者;产子10天就奔赴抗美援朝一线的女兵。这些人就在我们身边,铸就国家基业,在和平年代依然在尽自己所能让我们的国家变得更加美好。

如今我们记录下关于他们的故事,他们与家国共荣辱,他们没有载入史册的功绩,但是那些暖心的、热血、相互救赎、艰苦奋斗的故事,依然在当下激励着年轻读者,有些故事,再不记录下来就永远消失了。

精彩书摘

战地黄花

口述人:柳岳继 记录者:刘霞

15岁那年,当兵的第二天,我跟着部队走了整整一天,在驻 地休整时,忽然看见人群中有个熟悉的身影。

只见邻居女孩扶着我母亲匆匆走来。我一下很紧张,母亲这么大老远追来,肯定是不让我走。

果然,母亲找到部队领导,坚决不同意我参军。部队领导出面给母亲做工作,我也跟母亲谈到很晚,但还是说服不了她。没办法,我只能跟着母亲离开部队,晚上住在一家旅馆。

当晚,我准备逃走。

1

我是四川叙永人,姓柳岳,单名一个继字。

柳岳不在百家姓中,这是个家族复姓。柳家和岳家是我们那里的两个大家族,岳家大院有上百号人,柳家小一点,也有几十号人。我的祖辈都是开明人士,早早就在当地办学校,母亲那一辈就没缠足了,到了我们这一辈女孩子也都能进学堂。我们那儿有两所小学,分男校女校,我们家离男校近,父母就让我去读男校了。

全校就两个女生,上课时我们俩单独坐在一个角落,下课后和男生们一起玩耍,篮球、排球,什么都玩,体力好得很。

我的童年正值抗战时期,老家山高路远,日本人没能进来,但日军飞机却常常来骚扰,跑警报是家常便饭。从小见惯头顶上那些要命的飞机,等后来到朝鲜战场见到美军飞机,也就不怕了。

到了1950年,我15岁,在四川叙永县立中学(后为“叙永一中”)读初三。记得是 4 月的一天,我们这里路过一队解放军,看到队伍里的女兵,我觉得很是威风,当即拉着其中一位问:我可以当兵吗?对方说部队现在不招兵,可以第二天到叙永春秋祠找团长报名试试。

我回学校把这事一说,班上同学都争着想去。这是中国人民解放军第十五军,准备进军大西南剿匪。我和班上一众同学都跑到春秋祠报名参军,因为人太多,团里就组织大家考了个试。

在现场简单地跳舞、唱歌后,我和另外两名同学通过了考试,我被分在戏剧组。因为部队很快就要走,我没来得及跟父母告别,便跟着部队上了路。

另外两个考上的同学跟家里说了,都被拦下。我担心父母不同意,索性先斩后奏,准备等安顿好了再给家里写信。

戏剧组组长叫郭同昭,其实也是一个只有 18 岁的姑娘,但她却像老大姐一样关心我,帮我背包,教我唱歌,还给我讲女英雄的故事。一路上,我们很快就熟悉了,我也迅速感受到了部队这个大家庭的温暖。

没想到,第二天刚走到离家二十公里的地方,母亲就追了上来。我预感大事不妙,马上找到郭组长商量,让她一定要说服我母亲,就算说服不了,也要想法子把我带上。

跟母亲辗转住了一夜,第二天一早我准备借机悄悄离开,才发现母亲早已和房东串通,从外面把门锁住了。天一亮部队就要出发,正当我万分着急时,郭同昭组长来到门外敲门,却无人理睬,她在外面好话说尽,房东就是不开门。

吃了闭门羹的郭组长只好在门外,说部队已决定让我跟母亲回家,她只是来找我留个地址。

房东信以为真,征得母亲同意后才把门锁打开。但门只开了一道缝,房东在外面拉着门,母亲在里面抵着门,郭组长迅速地把一只手伸进门缝,我趁机抓着她的手不放。

母亲眼看中计,便一边使劲顶着门,一边紧紧拉着我。郭组长佯装被压伤了手,大呼大叫:“哎哟,手疼死了!”母亲吓得一松手,我奋力推开门,紧随郭组长一起飞奔起来。

为了不让母亲追上来,我俩飞快地跑到了部队的最前面。那是个热血的年代,我根本没想到母亲的担心。

跟着部队走到半路,后面一位战士忽然喊住我:“瞧,你的脚流血了!”

我回头一看,才发现脚后跟磨破了一大块皮,鲜血把鞋子都染红了。正在这时,一名魁梧的中年军人牵着一匹马走了过来,他看到我走路一瘸一拐,便停下来说:“小鬼,脚上有伤就骑马!”

他立即把我扶上马背,还一路给我牵着缰绳。天黑时到达宿营地,我回想白天的狼狈模样,不禁感慨地对大家说:“今天幸好遇到那个马夫,他真是个好人!”

没想到,正是这句话惹得同志们哄堂大笑。郭同昭组长说:“那个马夫可不简单,他不仅给你牵马,还指挥千军万马哩!”

“啥?那个马夫这么厉害?养了这么多马?”众人再度大笑,我才知道,那个好心的“马夫”竟然是大名鼎鼎的第十五军军长——秦基伟。

这话不知道怎么就传到了秦军长耳朵里,听说军长也被逗笑了。

两天后,秦军长来看望文工团员,他特意走过来和我握手,还风趣地说:“小鬼,我这个马夫怎么样?你的脚伤好了没有?”

军长的幽默和大度,让我既羞愧又感激。

秦基伟军长和文工团在一起

部队抵达四川泸州后,驻扎了下来,我这才开始给家里写信。我把同志们怎么对我好、军长

目录

目录

001 / 英雄父亲

口述人:王跃进 记录者:刘霞

战斗英雄王天保从放牛娃到舰队空军司令的传奇一生

019 / 战地黄花

口述人:柳岳继 记录者:刘霞

文工团女兵柳岳继在上甘岭阵地坑道和男战友共同生活58天

041 / 爸爸的祝福

口述人:黄万丰 记录者:孙波沙

志愿军连长黄万丰捡到5岁朝鲜女孩箩筐挑着行军战斗

067 / 水门桥之恋

口述人:王苏菲 记录者:孙波沙

卫生队长产后一个月赶赴朝鲜零下四十度战场

091 / 无声的看护

口述人:罗圣清 记录者:刘霞

女医护兵罗圣清冰天雪地中独自看护感染天花战士四十多天

111 / 心中的金达莱

口述人:欧克定 记录者:萧牧牛

志愿军老兵欧克定回忆朝鲜战场一段甜蜜往事

137 / 最危险的一天

记录者:吴小妹

广西光隆游击队长韦景光利用天时地利人和,一人击退数十名日伪军

157 / 姐姐的秘密

记录者:潘怀英

核武器研究者孙碧英“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的无私奉

献精神

171 / 回国之路

口述人:方川 记录者:任建中

1949 年考入华东新闻学院讲习班。后被正式分配到中国人民解

放军第三十军军部任军事记者

191 / 消失的爷爷

口述人:杨正红 记录者:刘霞

菲律宾华侨回国抗日,1938 年在陕北公学加入中国共产党

209 / 寻找尘封的记忆

口述人:陈向阳 记录者:刘霞

澳洲华侨陈向阳寻找改名换姓参加抗日游击队的大伯

229 / 父与子

口述人:张大树 记录者:刘霞

讲述战斗英雄父亲张秀明严肃而温情的一生

试读

战地黄花

口述人:柳岳继 记录者:刘霞

15岁那年,当兵的第二天,我跟着部队走了整整一天,在驻 地休整时,忽然看见人群中有个熟悉的身影。

只见邻居女孩扶着我母亲匆匆走来。我一下很紧张,母亲这么大老远追来,肯定是不让我走。

果然,母亲找到部队领导,坚决不同意我参军。部队领导出面给母亲做工作,我也跟母亲谈到很晚,但还是说服不了她。没办法,我只能跟着母亲离开部队,晚上住在一家旅馆。

当晚,我准备逃走。

1

我是四川叙永人,姓柳岳,单名一个继字。

柳岳不在百家姓中,这是个家族复姓。柳家和岳家是我们那里的两个大家族,岳家大院有上百号人,柳家小一点,也有几十号人。我的祖辈都是开明人士,早早就在当地办学校,母亲那一辈就没缠足了,到了我们这一辈女孩子也都能进学堂。我们那儿有两所小学,分男校女校,我们家离男校近,父母就让我去读男校了。

全校就两个女生,上课时我们俩单独坐在一个角落,下课后和男生们一起玩耍,篮球、排球,什么都玩,体力好得很。

我的童年正值抗战时期,老家山高路远,日本人没能进来,但日军飞机却常常来骚扰,跑警报是家常便饭。从小见惯头顶上那些要命的飞机,等后来到朝鲜战场见到美军飞机,也就不怕了。

到了1950年,我15岁,在四川叙永县立中学(后为“叙永一中”)读初三。记得是 4 月的一天,我们这里路过一队解放军,看到队伍里的女兵,我觉得很是威风,当即拉着其中一位问:我可以当兵吗?对方说部队现在不招兵,可以第二天到叙永春秋祠找团长报名试试。

我回学校把这事一说,班上同学都争着想去。这是中国人民解放军第十五军,准备进军大西南剿匪。我和班上一众同学都跑到春秋祠报名参军,因为人太多,团里就组织大家考了个试。

在现场简单地跳舞、唱歌后,我和另外两名同学通过了考试,我被分在戏剧组。因为部队很快就要走,我没来得及跟父母告别,便跟着部队上了路。

另外两个考上的同学跟家里说了,都被拦下。我担心父母不同意,索性先斩后奏,准备等安顿好了再给家里写信。

戏剧组组长叫郭同昭,其实也是一个只有 18 岁的姑娘,但她却像老大姐一样关心我,帮我背包,教我唱歌,还给我讲女英雄的故事。一路上,我们很快就熟悉了,我也迅速感受到了部队这个大家庭的温暖。

没想到,第二天刚走到离家二十公里的地方,母亲就追了上来。我预感大事不妙,马上找到郭组长商量,让她一定要说服我母亲,就算说服不了,也要想法子把我带上。

跟母亲辗转住了一夜,第二天一早我准备借机悄悄离开,才发现母亲早已和房东串通,从外面把门锁住了。天一亮部队就要出发,正当我万分着急时,郭同昭组长来到门外敲门,却无人理睬,她在外面好话说尽,房东就是不开门。

吃了闭门羹的郭组长只好在门外,说部队已决定让我跟母亲回家,她只是来找我留个地址。

房东信以为真,征得母亲同意后才把门锁打开。但门只开了一道缝,房东在外面拉着门,母亲在里面抵着门,郭组长迅速地把一只手伸进门缝,我趁机抓着她的手不放。

母亲眼看中计,便一边使劲顶着门,一边紧紧拉着我。郭组长佯装被压伤了手,大呼大叫:“哎哟,手疼死了!”母亲吓得一松手,我奋力推开门,紧随郭组长一起飞奔起来。

为了不让母亲追上来,我俩飞快地跑到了部队的最前面。那是个热血的年代,我根本没想到母亲的担心。

跟着部队走到半路,后面一位战士忽然喊住我:“瞧,你的脚流血了!”

我回头一看,才发现脚后跟磨破了一大块皮,鲜血把鞋子都染红了。正在这时,一名魁梧的中年军人牵着一匹马走了过来,他看到我走路一瘸一拐,便停下来说:“小鬼,脚上有伤就骑马!”

他立即把我扶上马背,还一路给我牵着缰绳。天黑时到达宿营地,我回想白天的狼狈模样,不禁感慨地对大家说:“今天幸好遇到那个马夫,他真是个好人!”

没想到,正是这句话惹得同志们哄堂大笑。郭同昭组长说:“那个马夫可不简单,他不仅给你牵马,还指挥千军万马哩!”

“啥?那个马夫这么厉害?养了这么多马?”众人再度大笑,我才知道,那个好心的“马夫”竟然是大名鼎鼎的第十五军军长——秦基伟。

这话不知道怎么就传到了秦军长耳朵里,听说军长也被逗笑了。

两天后,秦军长来看望文工团员,他特意走过来和我握手,还风趣地说:“小鬼,我这个马夫怎么样?你的脚伤好了没有?”

军长的幽默和大度,让我既羞愧又感激。

秦基伟军长和文工团在一起

部队抵达四川泸州后,驻扎了下来,我这才开始给家里写信。我把同志们怎么对我好、军长

前言/序言

推荐序

在历史的皱褶中点亮烛光

翻开《最可爱的人》,仿佛触摸到一段段被时间尘封,但依旧滚烫的脉搏。这十二个故事,犹如十二盏烛火,在历史的皱褶中 倔强燃烧,照亮那些曾被遗忘的角落。

多年前,我写作《一寸河山一寸血》时,也曾在相似的路径 上跋涉,通过叩访抗战老兵,倾听硝烟深处的呼吸,在残损的记 忆中打捞真相。彼时我就深知,历史的宏大叙事背后,往往藏着 无数个体的血泪与荣光。在我看来,刘霞的书写,恰是对这一信 念的延续与深化。她以女性的细腻与坚韧,将镜头对准了战场上 的普通人。无论是参加过滇西战役,受伤流落异乡的老兵,还是 在上甘岭坑道里攥着家书的志愿军战士,抑或那些在战争中与家人失去联系的人。他们的故事没有炮火连天的渲染,没有史诗般的壮阔,但却在琐碎中见磅礴,因真实而直抵人心。正如刘霞在自序中所言:“这里面,不仅有其英勇的一面,更重要的是,记忆里有鲜活的人物性格、丰富的历史细节和感天动地的家国情怀。”

书中有一处细节令我特别动容:有位抗战老兵回到昆明,用颤抖的乡音喊着“我要一个中国身份证”。这一生动的细节,让我们看到的不仅是一位老兵的执念,更是一个民族血脉深处的尊严。 刘霞像一位考古者,通过耐心擦拭记忆的铜锈,让这些即将消逝的声音重新变得铿锵,勋章上的五角星也再度折射出光芒。

作为同行,我深知这类写作的艰辛。记录者要在历史的废墟中躬身前行,既要对抗时间的侵蚀,又要抵御世俗的误解,是非常不易的,而刘霞却将这份“苦差”酿成了甘露。

值得一提的是,刘霞还以女性视角捕捉到了战争中另一重隐秘的壮烈:王苏菲生完孩子一个月后便奔赴朝鲜战场,在冰天雪地的野外,她背着粮食和药品翻山越岭,实在走不动了,就带着女兵们顺着雪深的地方往下滚;罗圣清冒着被传染的危险,照顾感染天花的志愿军战士,有一天晚上,这个来自南方的姑娘,突然被屋外从未听到过的冰裂声音吓到汗毛直竖……刘霞笔下的女性也因此个个令人难忘,她们不仅是战争的见证者,更是以柔韧之力托起生命火种的守护者。这些过去常常被历史叙事边缘化的身影,在此书中获得了应有的位置,这种视角的补全,让历史的拼图变得更加完整。

本书题为《最可爱的人》,恰与魏巍的经典篇章遥相呼应。如果说六十多年前那篇课文让一代人记住了英雄的模样,那么今日刘霞的书写,则让我们看清了英雄眼角的皱纹、掌心的老茧,听见了他们深夜梦回时的壮怀激烈。

值此书即将出版之际,我仿佛看见刘霞与那些老兵之间,架起了一座用故事铺就的桥。桥的这头是喧嚣的现世,那头是沉默的过往,而每一位读者,都将成为新的守桥人。当我们抚摸书页上的文字时,我们便接过了传递火种的责任。这火种或许微弱,却足以在某个寒夜,温暖一颗试图理解历史真相的心。

历史的河床从不缺乏巨浪,唯有个体记忆的沙砾,才能让奔涌的潮水留下形状。感谢刘霞,用十六载光阴将这些沙砾淬炼成金。愿此书不仅成为往事的纪念碑,更化作未来的警示钟:当我们谈论和平时,不该忘记,它是无数人用一生所铸就。

关河五十州

乙巳年春于毗陵