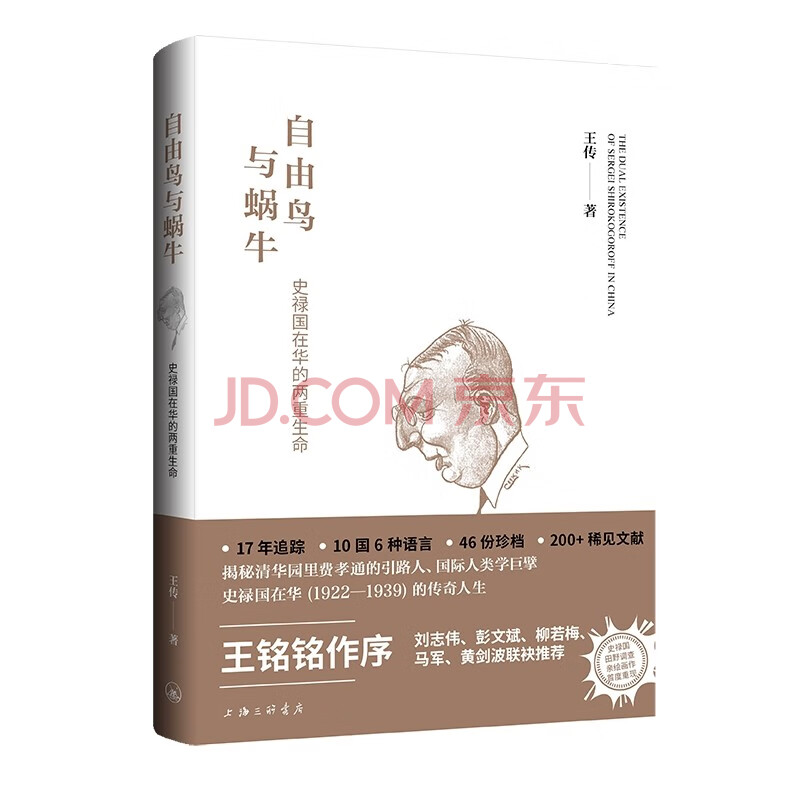

内容简介

史禄国是享誉世界的俄国人类学家,国际公认的通古斯研究权威。他在中国度过了自己学术生命最成熟、最旺盛的17年,一生中绝大部分著作在中国出版,对中国早期人类学界的影响深远,贡献卓著。

本书在广泛搜集、整理史氏在华活动资料的基础之上,详细梳理、研究史氏在华期间的学术研究,以及他与傅斯年、顾颉刚、费孝通、苏柯仁等中外知名学人的交游活动,深入探讨史氏与中国学界的交往,客观评介其人类学理论与实践对中国研究的学术贡献,进而观察并剖析人类学在初入中国时所面临的各方不同态度及其发展境遇,为国际学界的史禄国学研究提供了一张来自中国的学术拼图。

精彩书评

★长期以来,史禄国和他曾经大力推动的人类学一样,淡出了现代中国学术史的视野。《自由鸟与蜗牛:史禄国在华的两重生命》通过钩沉史料,对史禄国的人生与学术实践进行了全面的考察,不仅勾勒出这位杰出学者的鲜活形象,澄清了一些历史误解,更通过他的学术活动,展现了人类学中国研究的早期实践,深化人们对人类学的认识。

——刘志伟 中山大学历史学系教授

★是著清新悦目,将繁复的人生叙事变得明了可读,成为普惠大众之书目。史禄国对中国人类学、民族学界的意义是多重的。他被人们津津乐道,还在于他与费孝通的师承关系,更是塑造中国人类学发展路径的关键纽带。

——彭文斌 四川师范大学历史文化与旅游学院教授

★《自由鸟与蜗牛》堪称目前关于史禄国在华活动研究的集大成之作。既构建起来自中国的史氏国际人类学研究的学术拼图,也为中俄文化交流增添了一笔浓墨重彩的庄重篇章。

——柳若梅 北京外国语大学国际中国文化研究院教授

★史禄国携妻长期流亡中国,在书斋,在田野,在与中国学术界和旅华汉学界的密切交往和磨合中,他执着地推进着自身极富探索性的研究事业。《自由鸟与蜗牛》以细致、缜密、严肃的书写风格,展现了这位大学者的传奇人生,及其在学术史上无与伦比的创造力和影响力,进而构建起了这位俄国东方学者的独特个案。

——马军 上海社科院历史研究所研究员

★学人首先是人,是活生生的人。要感谢历史学者细致爬梳材料,给我们描画出一个生动的史禄国形象,而不仅仅是时人只言片语的记录、传说和我们的想像。在这部生命传记的叙述当中,我们看到一个具体的人如何在其流亡的窘迫和缝隙之中生存和挣扎。学人的安身立命,既是在思考上的,更是在自己人生旅途上的。

——黄剑波 华东师范大学人类学研究所教授

精彩书摘

第一章 远东的召唤:无中生有的志业(1912-1922)

史禄国早年在家乡接受了系统的古典通识教育,在那个时代,俄罗斯贵族阶层普遍怀有对西欧教育的向往之情,尤其是法国的教育备受青睐,许多贵族子弟纷纷奔赴法国接受高等教育。史禄国亦未能免俗,他顺应这一潮流,前往法国巴黎大学深造,以期获得更高层次的学术知识与素养。史氏学成回国之初,对通古斯并无任何调查与研究的兴趣,为延续俄罗斯前辈对远东研究未竟的学术事业,在德裔俄国民族学家拉德洛夫(V.V.Radloff,1837-1918)等人的鼓励与引导之下,他毅然决心前往万里开外的俄罗斯远东地区与中国东北从事田野调查活动,由此开启了他的通古斯与中国研究事业。

史氏在法留学期间,结识后来成为其妻子的伊丽莎白(Elizaveta Nikolaevna Robinson,1884—1943),在所有的田野调查与研究历程中,伊丽莎白始终与丈夫一起相伴而行,深入人迹罕至、环境恶劣的边远地区。他们在历经无数的艰难险阻,甚至生死考验之后,最终得以近距离接触到通古斯人,获得珍贵的一手调查资料。不仅如此,伊丽莎白甚至在某些关键环节中发挥了主导作用,成为史禄国学术研究中不可或缺的助手与学术伴侣。史氏去世后,她全力以赴地整理丈夫生前未刊手稿,为这些手稿能够公开出版付出了大量的心力。由此可见,史禄国在通古斯和中国研究上的道路选择及其取得的成就,离不开妻子伊丽莎白的支持与协助。

第一节 西伯利亚:循着先辈的足迹

史禄国为何要从圣彼得堡起程,前往万里之遥的俄远东地区与中国从事他此前并未涉足的通古斯学术调查?他在1923年《西伯利亚、蒙古和华北的民族学调查》(EthnologicalInvestigations in Siberia,Mongolia and Northern China)中首次言及前往远东地区与中国东北调查的缘起:“1911年,俄罗斯科学院民族学与民族志博物馆馆长拉德洛夫建议我应该对通古斯进行调查。”不过,史氏此时并未言及其前往俄罗斯远东地区与中国调查的深层学术动因。直到1928年,他在《北方通古斯的社会组织》(Social Organization of the Northern Tungus)“作者序言”中才有比较详细的交代:

这些考察并不是我个人提出的,而是当时圣彼得堡的一些东方学、语言学和民族学的学者的共同愿望。他们对当时还没有进行过全面调查的西伯利亚及其邻近地方的新资料(语言学、民族学、人类学)的搜集工作非常关心。我应特别感谢已故的拉德洛夫先生,当时他是帝国科学院院士、民族学与民族志博物馆负责人,是他鼓励了我开始从事这一研究事业。

1933年2月6日,史禄国在致俄籍波兰蒙古学家科特维奇(W.Kotwicz,1872-1944)的信函中,追述其留学归国初抵圣彼得堡时的经历:“回到圣彼得堡的第一年,主要任务是将统计分析方法应用于社会组织形式和技术文化发展问题的研究中”,“不得不说,当时我对西伯利亚不太感兴趣”。由此可知,史禄国前往中国从事调查与研究工作之初,既无意向前往西伯利亚,更未自行规划相关的西伯利亚调查研究方案。史氏最终受命前往西伯利亚进行调查,承载着圣彼得堡学术界的“共同愿景”,是俄罗斯三百余年东方学学术传统自然演进的结果,对史氏个人来说,却是“无中生有”的全新事业。

……

目录

序 王铭铭 Ⅲ

绪论 3

第一章 远东的召唤:无中生有的志业(1912-1922) 28

第一节 西伯利亚:循着先辈的足迹 29

第二节 到中国去:十字路口的抉择 40

第三节 伊丽莎白:“家中”的语言学家 64

第二章 结缘亚洲文会:沪上学术活动家(1922-1926) 78

第一节 左右逢源:出版与演讲 79

第二节 广拓财路:募款与调查 94

第三节 口岸汉学圈:上海学术生态 103

第三章 闽粤学林恩怨:从中心到边缘(1926-1930) 111

第一节 厦大觅知音:与顾颉刚的学术交谊 112

第二节 印象与真相:“云南调查”的祛魅叙事 122

第三节 惜别史语所:体制漩涡的双重变奏 154

第四章 隐居北平的岁月:战时学术坚守(1930-1939) 180

第一节 蜗牛的隐喻:拒绝无效社交 181

第二节 一封决裂信:与葛学溥的合离 191

第三节 经师与人师:与费孝通的师生情谊 208

第五章 中西学界回响:学术遗产再衡估 244

第一节 学科与学派:人类学知识的中国化 245

第二节 他者的眼光:域外学界的接受与批判 258

结语 没有尾声的结束 276

附录 293

史禄国在华学术活动编年 293

史禄国著述目录 355

参考文献 362

后记 373

试读

第一章 远东的召唤:无中生有的志业(1912-1922)

史禄国早年在家乡接受了系统的古典通识教育,在那个时代,俄罗斯贵族阶层普遍怀有对西欧教育的向往之情,尤其是法国的教育备受青睐,许多贵族子弟纷纷奔赴法国接受高等教育。史禄国亦未能免俗,他顺应这一潮流,前往法国巴黎大学深造,以期获得更高层次的学术知识与素养。史氏学成回国之初,对通古斯并无任何调查与研究的兴趣,为延续俄罗斯前辈对远东研究未竟的学术事业,在德裔俄国民族学家拉德洛夫(V.V.Radloff,1837-1918)等人的鼓励与引导之下,他毅然决心前往万里开外的俄罗斯远东地区与中国东北从事田野调查活动,由此开启了他的通古斯与中国研究事业。

史氏在法留学期间,结识后来成为其妻子的伊丽莎白(Elizaveta Nikolaevna Robinson,1884—1943),在所有的田野调查与研究历程中,伊丽莎白始终与丈夫一起相伴而行,深入人迹罕至、环境恶劣的边远地区。他们在历经无数的艰难险阻,甚至生死考验之后,最终得以近距离接触到通古斯人,获得珍贵的一手调查资料。不仅如此,伊丽莎白甚至在某些关键环节中发挥了主导作用,成为史禄国学术研究中不可或缺的助手与学术伴侣。史氏去世后,她全力以赴地整理丈夫生前未刊手稿,为这些手稿能够公开出版付出了大量的心力。由此可见,史禄国在通古斯和中国研究上的道路选择及其取得的成就,离不开妻子伊丽莎白的支持与协助。

第一节 西伯利亚:循着先辈的足迹

史禄国为何要从圣彼得堡起程,前往万里之遥的俄远东地区与中国从事他此前并未涉足的通古斯学术调查?他在1923年《西伯利亚、蒙古和华北的民族学调查》(EthnologicalInvestigations in Siberia,Mongolia and Northern China)中首次言及前往远东地区与中国东北调查的缘起:“1911年,俄罗斯科学院民族学与民族志博物馆馆长拉德洛夫建议我应该对通古斯进行调查。”不过,史氏此时并未言及其前往俄罗斯远东地区与中国调查的深层学术动因。直到1928年,他在《北方通古斯的社会组织》(Social Organization of the Northern Tungus)“作者序言”中才有比较详细的交代:

这些考察并不是我个人提出的,而是当时圣彼得堡的一些东方学、语言学和民族学的学者的共同愿望。他们对当时还没有进行过全面调查的西伯利亚及其邻近地方的新资料(语言学、民族学、人类学)的搜集工作非常关心。我应特别感谢已故的拉德洛夫先生,当时他是帝国科学院院士、民族学与民族志博物馆负责人,是他鼓励了我开始从事这一研究事业。

1933年2月6日,史禄国在致俄籍波兰蒙古学家科特维奇(W.Kotwicz,1872-1944)的信函中,追述其留学归国初抵圣彼得堡时的经历:“回到圣彼得堡的第一年,主要任务是将统计分析方法应用于社会组织形式和技术文化发展问题的研究中”,“不得不说,当时我对西伯利亚不太感兴趣”。由此可知,史禄国前往中国从事调查与研究工作之初,既无意向前往西伯利亚,更未自行规划相关的西伯利亚调查研究方案。史氏最终受命前往西伯利亚进行调查,承载着圣彼得堡学术界的“共同愿景”,是俄罗斯三百余年东方学学术传统自然演进的结果,对史氏个人来说,却是“无中生有”的全新事业。

……

前言/序言

序

2017年3月,我游至苏格兰老牌高校阿伯丁大学。英戈尔德(Tim Ingold)在那里任教,是我的“地主”。我先参与了他召集的一场学术午餐会,来会上相聚的,是他的几位已经当了大学老师的门生,从其自我介绍可知,他们正在共同推进导师提出的以“四A”为理想的人类学。“四A”包括人类学(Anthropology)、考古学(Archaeology)、艺术学(Arts)、建筑学(Architecture)。在我到访之前数年,英戈尔德在所著《制作:人类学、考古学、艺术学和建筑学》Making:Anthropology,Archeology,Art and Architecture,2013)中已对其给予阐述,他认为,人类学要复兴,便应使自己这个“A”与其他三个“A”融合。书名“制作”使人联想到“造作”,但英戈尔德指出:古今艺术品和建筑,并非纯然出自设计,它们常是从“作”的过程中“涌现”出来的。

我本以为,妙语连珠的英戈尔德是我次日讲座的主持人,但当天他告诉我,“学院安排了另一位教授来做主持人”,他转身向我引介了在一旁站着的新主持人。

这位中等个头的中年教授名叫安德森(David Anderson),与我此前未曾谋面。他说自己是负责“北方人类学”项目的,曾读过我的《中间圈》,称拙文是罕见的论及SergeiMikhailovich Shirokogorov(史禄国)的论文。多年来他与一个跨国团队一起研究了史禄国,集中解读了史禄国著述和档案,发现这位前辈很了不起,很超前。他送给我他们写的一篇关于史禄国学术的文章打印件,说已经提交给《当代人类学》(Current Anthropology)杂志评审,让我多提意见。

后来我了解到北方人类学团队做的是“Far North”区域的研究,所谓“Far North”,意思是“远北”,广泛包括俄联邦、斯堪的纳维亚、加拿大北方等靠近北极的人烟稀少地带。这个团队的研究旨趣与英戈尔德(他早年也曾在芬兰狩猎采集人群中从事民族志研究)大体一致,包括环境、宗教、艺术、手艺、博物馆学及收藏。不过,安德森等人认的“祖”却是史禄国。

史禄国曾在俄国远东和我国东北做过调查研究。这个广大的区域,在北方人类学团队看起来是“北方”的一部分。据安德森说,除了经验研究上的建树,史禄国在理论研究上贡献也很大,他提出了“生物—社会”(bio-social)一体的人类学主张,对文化生成原理给予了新颖界说,“现在有些人类学家自称生物一社会一体论是他们自己想出来的,其实史禄国早已明确提出了这个主张”。

这位前辈是在华生活和工作直到逝世的,安德森说,但对于其在华做了些什么,他所知甚少,需要向我求教。汗颜啊!我虽在文章中提到史禄国的族群和族团理论,但对他,我了解的比安德森少太多,我仅是从费孝通先生那里得知,史禄国是他在清华的硕士研究生导师,是位因英文写作能力欠佳而长期鲜为人知的伟大人类学家,年轻时已是俄罗斯科学院院士,因不大受新政权(苏联)待见,逃亡到了中国。自从读了费先生《师承·补课·治学》一书关于史禄国的部分,对这位前辈学者,我一直怀有景仰之心,而与安德森聊天,我进一步认识到他的思想有着未被妥善估量的价值。但当安德森好奇地问起史禄国在华行迹时,我几乎无言以对。

由于个人习性散漫,许多年过去了,我事后也没有善加“补课”,直到三四周前华东师范大学历史学系王传与我联系,我才猛然记起还有事情没做。王传说他刚完成了一部史禄国的传记,主书名叫作“自由鸟与蜗牛”,旨在还原“史禄国在华的两重生命”,希望我作序。得知我国的史禄国研究终于有了王传这样的历史学者在做,我兴奋之余好奇心剧增,又想到自己可以借此机会补补课,便大胆接受了他的邀约。

……