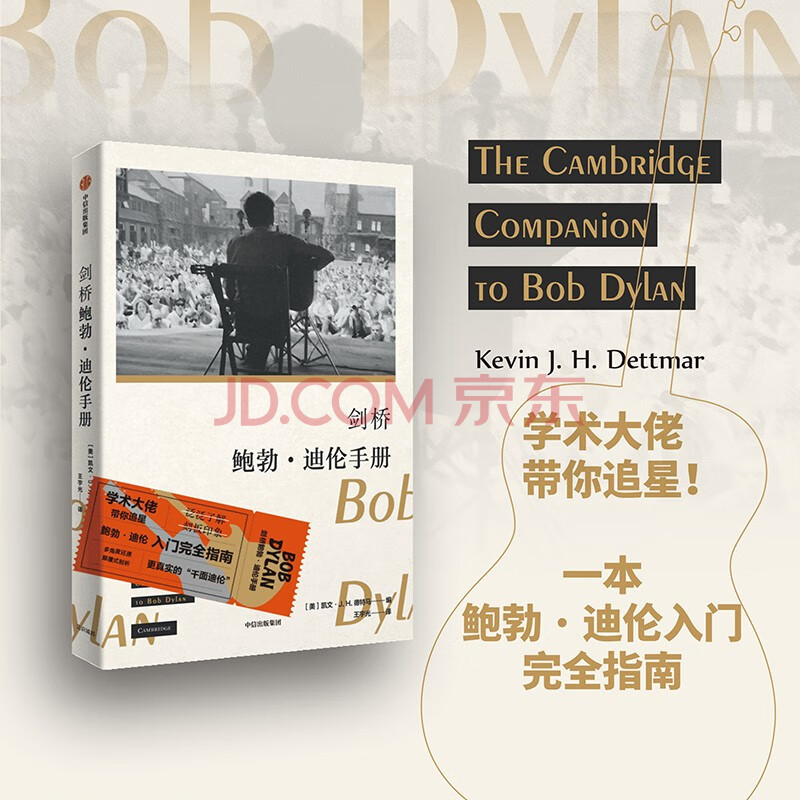

内容简介

鲍勃·迪伦是美国文化的标志性人物,也是20世纪的国际偶像,他在过去的超过50年里始终立于美国公共生活舞台。2016年,他获得诺贝尔文学奖。这就更为鲍勃·迪伦增添了传奇性,激发了大众对他了解和讨论的兴趣。《剑桥鲍勃·迪伦手册》集合知名鲍勃·迪伦研究专家,从多种视角对他的生平、作品和创造性贡献进行了介绍和解读,是非常好的鲍勃·迪伦入门指南。全书分为两部分:第一部分是对迪伦身份、创作的演化,及其对美国流行文化的影响的主题式介绍;第二部分则分析了他颇具影响力的几张专辑。

精彩书摘

导导 论

凯文·J. H. 德特马

美国流行音乐界中,这个时代或任何时代,没人像鲍勃·迪伦那样受到评论界的大量关注,而且很多评论都新颖敏锐。同样重要的是,没有哪个流行文化人物如迪伦这般进入大学语言文学系的课程。批评家说詹姆斯·乔伊斯是“上帝给英语系的礼物”,而迪伦一样配得上这个称呼。早在 1972 年,学术刊物上就开始出现使用文学研究方法分析鲍勃·迪伦歌曲的文章。或许更令人吃惊的是,面向中学师生的《学校杂志》(Scholastic Magazine)在 1970 年就刊发了一篇谈迪伦的文章。迪伦的传记作者克林顿·海林(Clinton Heylin)称迪伦的作品是“摇滚乐最重要的正典”。这赞誉甚至可能说轻了,因为迪伦大概是 20 世纪全部美国流行音乐中最重要的正典。而且海林用这个含有政治意味的“正典”(canon)一词时并未不好意思,说明迪伦早就进入了学术界,于是,在剑桥大学出版社这个卓越的系列丛书里添加一本关于鲍勃·迪伦的就挺自然了。

戴维·盖茨(David Gates)说迪伦“之于流行音乐如同爱因斯坦之于物理学”(第 62 页)。这话初听起来像夸张的修辞,其实不是。(如果这话有毛病,也不在于将这两位创新者相提并论,而在于并称那两个创新领域。)迪伦把长句重新带进美国流行歌曲,很歌。传统民谣的歌词很清晰,有时孩子气,迪伦则引入了法国象征主义的策略,即做暗示而不是精确描述。这种抒情印象主义的风格与我们时代的内省(有时还受到致幻剂的强化)听歌风格极相配。与这两个因素同样重要的是,很年轻时迪伦就卖弄他那疑似老年人的嗓音——借用格雷尔·马库斯(Greil Marcus)的短语,仿佛就是“奇异的老美国”的嗓音。那个时代流行明星(甚至民谣明星)是要像夜莺般歌唱的,迪伦却唱得像乌鸦。但他那沙哑的嗓音似乎包含着一种深度,莺声燕语唱不出的情感、激情、愤怒、欢愉、智慧和幻灭的深度。这种嗓音的出现是一种启示。它像是真理的声音。

早在 1968 年,评论家尼克·科恩(Nik Cohn)就写道:“几乎每个人都被[迪伦]推着……几乎现在的一切新东西都能追溯到他。简而言之,他使流行乐长大了,他给了流行乐脑子……”(174页)随后的岁月里,迪伦的影响完全没有减弱。过去 10 年中成名的最有才华最具创新性的美国吉他手之一是杰克·怀特(Jack White)[白条纹乐队(White Stripes),故事大王乐队(Raconteurs)],

他在 2006 年的一期《滚石》杂志上宣布:“我有三个父亲:生身父亲,上帝,鲍勃·迪伦。”X世代导演托德·海恩斯(Todd Haynes)的 2007 年电影《我不在那里》(I’m Not There)是一部迪伦传记影片,参演者中有不少好莱坞重量级人物,如凯特·布兰切特(Cate Blanchett)、克里斯蒂安·贝尔(Christian Bale)、朱莉安·摩尔(Julianne Moore)、理查·基尔(Richard Gere)和现已故去的希思·莱杰(Heath Ledger)。影片明确刻画了迪伦影响中的一个重要

部分,即神话的维度,并赋予其自我意识。又一代新的音乐家和艺术家正列队向迪伦致敬。

目录

致谢

编、作者简介

鲍勃·迪伦年表

对迪伦歌词的说明

导论

第一部分 视角

1.鲍勃·迪伦与盎格鲁-美利坚传统

2.鲍勃·迪伦与“滚雷秀”

3.写歌人鲍勃·迪伦

4.表演者鲍勃·迪伦

5.鲍勃·迪伦与合作

6.鲍勃·迪伦与性别政治

7.鲍勃·迪伦与宗教

8.鲍勃·迪伦与学院

9.文化符号鲍勃·迪伦

第二部分 标志性专辑

10.《自由不羁的鲍勃·迪伦》

11.《全部带回家》

12.《重访61号公路》

13.《金发叠金发》

14.《地下室录音带》

15.《轨道上的血》

16.《异教徒》

17.《“爱与窃”》

征引文献

试读

导导 论

凯文·J. H. 德特马

美国流行音乐界中,这个时代或任何时代,没人像鲍勃·迪伦那样受到评论界的大量关注,而且很多评论都新颖敏锐。同样重要的是,没有哪个流行文化人物如迪伦这般进入大学语言文学系的课程。批评家说詹姆斯·乔伊斯是“上帝给英语系的礼物”,而迪伦一样配得上这个称呼。早在 1972 年,学术刊物上就开始出现使用文学研究方法分析鲍勃·迪伦歌曲的文章。或许更令人吃惊的是,面向中学师生的《学校杂志》(Scholastic Magazine)在 1970 年就刊发了一篇谈迪伦的文章。迪伦的传记作者克林顿·海林(Clinton Heylin)称迪伦的作品是“摇滚乐最重要的正典”。这赞誉甚至可能说轻了,因为迪伦大概是 20 世纪全部美国流行音乐中最重要的正典。而且海林用这个含有政治意味的“正典”(canon)一词时并未不好意思,说明迪伦早就进入了学术界,于是,在剑桥大学出版社这个卓越的系列丛书里添加一本关于鲍勃·迪伦的就挺自然了。

戴维·盖茨(David Gates)说迪伦“之于流行音乐如同爱因斯坦之于物理学”(第 62 页)。这话初听起来像夸张的修辞,其实不是。(如果这话有毛病,也不在于将这两位创新者相提并论,而在于并称那两个创新领域。)迪伦把长句重新带进美国流行歌曲,很歌。传统民谣的歌词很清晰,有时孩子气,迪伦则引入了法国象征主义的策略,即做暗示而不是精确描述。这种抒情印象主义的风格与我们时代的内省(有时还受到致幻剂的强化)听歌风格极相配。与这两个因素同样重要的是,很年轻时迪伦就卖弄他那疑似老年人的嗓音——借用格雷尔·马库斯(Greil Marcus)的短语,仿佛就是“奇异的老美国”的嗓音。那个时代流行明星(甚至民谣明星)是要像夜莺般歌唱的,迪伦却唱得像乌鸦。但他那沙哑的嗓音似乎包含着一种深度,莺声燕语唱不出的情感、激情、愤怒、欢愉、智慧和幻灭的深度。这种嗓音的出现是一种启示。它像是真理的声音。

早在 1968 年,评论家尼克·科恩(Nik Cohn)就写道:“几乎每个人都被[迪伦]推着……几乎现在的一切新东西都能追溯到他。简而言之,他使流行乐长大了,他给了流行乐脑子……”(174页)随后的岁月里,迪伦的影响完全没有减弱。过去 10 年中成名的最有才华最具创新性的美国吉他手之一是杰克·怀特(Jack White)[白条纹乐队(White Stripes),故事大王乐队(Raconteurs)],

他在 2006 年的一期《滚石》杂志上宣布:“我有三个父亲:生身父亲,上帝,鲍勃·迪伦。”X世代导演托德·海恩斯(Todd Haynes)的 2007 年电影《我不在那里》(I’m Not There)是一部迪伦传记影片,参演者中有不少好莱坞重量级人物,如凯特·布兰切特(Cate Blanchett)、克里斯蒂安·贝尔(Christian Bale)、朱莉安·摩尔(Julianne Moore)、理查·基尔(Richard Gere)和现已故去的希思·莱杰(Heath Ledger)。影片明确刻画了迪伦影响中的一个重要

部分,即神话的维度,并赋予其自我意识。又一代新的音乐家和艺术家正列队向迪伦致敬。