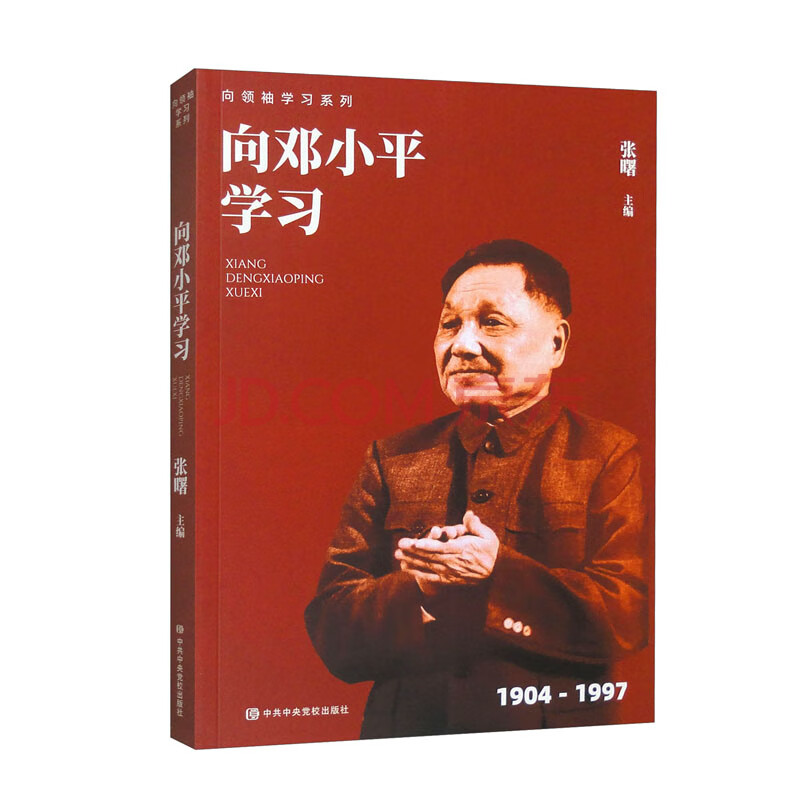

内容简介

纪念邓小平同志诞辰120周年。

13个独立专题,从党史故事里感悟邓小平的崇高风范

45个历史场景,于史料细节中还原邓小平的不朽功勋

2024年是中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师、中国特色社会主义道路的开创者、邓小平理论的主要创立者邓小平同志诞辰120周年。为全面展示一代伟人的革命精神和崇高风范,我们怀着崇敬的心情,编写了这本《向邓小平学习》。

精彩书摘

《向邓小平学习》:

夏伯根是嘉陵江上贫苦船工的女儿。她幼年丧母,十几岁时出嫁,不久丈夫病逝,她带着一个女儿(即邓先芙)改嫁邓小平的父亲邓绍昌,并生下邓家最小的孩子邓先群。1936年邓绍昌病故后,她就一直寡居在家。兵荒马乱的生活使夏伯根老人磨炼出了坚强的性格。她虽然不识字,但是半生的坎坷境遇使她养成了深明大义、明理豁达的性格。1950年重庆解放后,当邓小平这位素未谋面的儿子派人来接她的时候,夏伯根只拿着随身的小包裹就锁上家门跟着来人走了。邓小平重情重义,他不仅把夏伯根从广安老家接到重庆同住,还把同父异母的妹妹邓先群和没有血缘关系的妹妹邓先芙也接到家里一起生活。1952年,邓小平调到北京工作,夏伯根也跟着邓小平一家搬到北京,此后一直生活在一起,成为了邓家重要的家庭成员。夏伯根老人是邓小平夫妇料理家务的好帮手,被邓家的儿女们誉为邓家的“特等功臣”,邓小平小女儿邓榕(毛毛)、小儿子邓质方(飞飞)和几个重孙子都是她一手带大的。

1966年“文化大革命”开始后,邓小平受到错误批判和斗争,被剥夺一切职务。1967年9月的一天,中南海“造反派”和中央办公厅派人到邓小平家中宣布,邓小平的子女立即回学校,继母夏伯根立即回四川老家。考虑到老家没人照顾老人,经过邓小平力争,夏伯根被同意留在北京,和邓小平的子女一起被安排住在宣武门外的一处简陋房子里,而邓小平夫妇则继续留在中南海的住所中交代问题、接受批斗。据邓榕(毛毛)《在江西的日子里》一文中回忆:“‘文革’(开始)以后,她(指夏伯根)和我们几个孩子一起被扫地出门,从家里撵了出来。她毅然担起全家在逆境中求生存的重担。在那风风雨雨的日子里,她受尽了屈辱、歧视。但她坚强镇定,不畏艰难,成为我们几个孩子生活的中心。”

1969年10月中旬,邓小平接到通知,即将被安排去江西工厂劳动锻炼。由于不知道这一次疏散要多久才能返回北京,他便提出希望带上年迈的继母一同去江西。1969年10月22日,邓小平与卓琳、继母夏伯根一起,只随身携带了一些简单的个人物品,就匆忙登上了去往江西南昌的专机。到了江西,他们被安排住在原来南昌步兵学校“将军楼”的二层一隅。就这样三位老人相互体贴、相互照顾、相依为命,走过了那段艰辛的岁月。1973年,邓小平第二次复出,夏伯根也跟随邓小平、卓琳回到北京,从此和邓小平一家生活在一起,直到2001年去世,享年101岁。

除了尊敬老人,邓小平还特别喜爱孩子。他有一句名言:没有小孩家里就没有生命。在工作中雷厉风行的他,在生活中却和天底下任何一个普通慈祥的父亲一样。在几个儿女还小的时候,邓小平就非常关心孩子们的学习和生活,每到期末考试结束,他就会像其他家长一样检查每个孩子的成绩单,看看孩子们在学校的表现。孩子们在寄宿学校就读,学校曾经因为发生流感而取消了周末放假,所有孩子们都不能回家。这时的邓小平即使工作再忙,也一定会在每个星期抽出空来带些孩子们爱吃的东西到学校看看他们。

小女儿邓榕的回忆则更加细节:我们家的孩子有一个习惯,就是睡觉的时候一定要盖得严严的,这个习惯是父亲给我们养成的。因为我们从小睡觉,父亲都要来看我们,每次看我们的时候,都要把我们的手放在被子里面,用被子塞得严严的,说不要着风,怕我们生病。邓小平虽然不爱说话,但他对子女们的爱就深藏在这些生活细节的点滴之中。

在孩子们看来,邓小平虽然平常不说豪言壮语,也不讲很温情的话,但是,还是可以从他的行动中感觉得到作为父亲的邓小平对他们的情感付出,孩子们也经常能从生活的细节里发现父亲对自己的深沉爱意。在小儿子邓质方的记忆里,一直挥之不去这样一个场景:到老爷子晚年的时候,我和我儿子没事的时候经常坐在老爷子办公室的地上打扑克。老爷子就看着我们,他也不打。也不说话,就是坐在那儿看,一直看着我们。我们挺高兴,也挺心酸。

无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。在平日的生活里,父亲的爱如同和煦的阳光温暖着孩子;而当狂风暴雨袭来之时,父亲则站成了一棵大树,尽力伸展着枝桠以保护孩子们免遭风吹雨打。“文化大革命”开始,邓家的子女们四散各地,被迫与孩子们分离的邓小平只得通过给中央写信、给毛泽东写信,才能尽力为孩子们做点事情。在这些书信中,有向中央申请增加与子女见面机会的,也有申请增发生活费以贴补子女路费的。此外,在信中,邓小平除了申明有关的政治问题外,但凡有所要求,次次都是为了孩子们。这些信件的字里行间,不仅透露出了邓小平如同天下任何一个普通父亲一样的心情,更充满了他对孩子们的牵挂与惦记。

当身处江西的邓小平在为了解决子女们的问题一字一句写下这些书信的时候,分散在祖国各地的孩子们并不知情。直到后来,他们才陆续得知了事情的来龙去脉。

长子邓朴方在回忆起第一次看见父亲写的这些信件时的心情时,仍觉得沉重不已:

……

目录

一、向邓小平学习信念坚定

“把一切交给党了”

“三落三起”初心不改

“对社会主义的前途充满信心”

二、向邓小平学习热爱人民

“必须同群众打成一片”

“这是群众的智慧”

“人民是看实践”

三、向邓小平学习实事求是

“‘两个凡是’不符合马克思主义”

“一切都要从这个实际出发”

“我们穷,为什么要讲排场呢?”

“问数字”“爱算账”

四、向邓小平学习开拓创新

开辟新时期新道路、开创新理论的“宣言书”

“改革开放胆子要大一些”

“办特区是我倡议的”

“一国两制”“是中国提出来的”

五、向邓小平学习斗争精神

直面风险不惧困难

坚持原则不计个人得失

讲究策略善于斗争

六、向邓小平学习战略思维

“教育是一个民族最根本的事业”

“中国必须在世界高科技领域占有一席之地”

七、向邓小平学习世界眼光

“和平与发展是当代世界的两大问题”

“中国的发展离不开世界”

“科学技术是第一生产力”

八、向邓小平学习坦荡无私

“要把毛主席作为我们党和国家的缔造者来纪念”

“永远不要过分突出我个人”

“我的生命是属于党、属于国家的”

“我哪天去,哪天走,不关紧要”

……

九、向邓小平学习大局观念

十、向邓小平学习领导艺术

十一、向邓小平学习科学决策

十二、向邓小平学习调查研究

十三、向邓小平学习优良家风

后记

试读

《向邓小平学习》:

夏伯根是嘉陵江上贫苦船工的女儿。她幼年丧母,十几岁时出嫁,不久丈夫病逝,她带着一个女儿(即邓先芙)改嫁邓小平的父亲邓绍昌,并生下邓家最小的孩子邓先群。1936年邓绍昌病故后,她就一直寡居在家。兵荒马乱的生活使夏伯根老人磨炼出了坚强的性格。她虽然不识字,但是半生的坎坷境遇使她养成了深明大义、明理豁达的性格。1950年重庆解放后,当邓小平这位素未谋面的儿子派人来接她的时候,夏伯根只拿着随身的小包裹就锁上家门跟着来人走了。邓小平重情重义,他不仅把夏伯根从广安老家接到重庆同住,还把同父异母的妹妹邓先群和没有血缘关系的妹妹邓先芙也接到家里一起生活。1952年,邓小平调到北京工作,夏伯根也跟着邓小平一家搬到北京,此后一直生活在一起,成为了邓家重要的家庭成员。夏伯根老人是邓小平夫妇料理家务的好帮手,被邓家的儿女们誉为邓家的“特等功臣”,邓小平小女儿邓榕(毛毛)、小儿子邓质方(飞飞)和几个重孙子都是她一手带大的。

1966年“文化大革命”开始后,邓小平受到错误批判和斗争,被剥夺一切职务。1967年9月的一天,中南海“造反派”和中央办公厅派人到邓小平家中宣布,邓小平的子女立即回学校,继母夏伯根立即回四川老家。考虑到老家没人照顾老人,经过邓小平力争,夏伯根被同意留在北京,和邓小平的子女一起被安排住在宣武门外的一处简陋房子里,而邓小平夫妇则继续留在中南海的住所中交代问题、接受批斗。据邓榕(毛毛)《在江西的日子里》一文中回忆:“‘文革’(开始)以后,她(指夏伯根)和我们几个孩子一起被扫地出门,从家里撵了出来。她毅然担起全家在逆境中求生存的重担。在那风风雨雨的日子里,她受尽了屈辱、歧视。但她坚强镇定,不畏艰难,成为我们几个孩子生活的中心。”

1969年10月中旬,邓小平接到通知,即将被安排去江西工厂劳动锻炼。由于不知道这一次疏散要多久才能返回北京,他便提出希望带上年迈的继母一同去江西。1969年10月22日,邓小平与卓琳、继母夏伯根一起,只随身携带了一些简单的个人物品,就匆忙登上了去往江西南昌的专机。到了江西,他们被安排住在原来南昌步兵学校“将军楼”的二层一隅。就这样三位老人相互体贴、相互照顾、相依为命,走过了那段艰辛的岁月。1973年,邓小平第二次复出,夏伯根也跟随邓小平、卓琳回到北京,从此和邓小平一家生活在一起,直到2001年去世,享年101岁。

除了尊敬老人,邓小平还特别喜爱孩子。他有一句名言:没有小孩家里就没有生命。在工作中雷厉风行的他,在生活中却和天底下任何一个普通慈祥的父亲一样。在几个儿女还小的时候,邓小平就非常关心孩子们的学习和生活,每到期末考试结束,他就会像其他家长一样检查每个孩子的成绩单,看看孩子们在学校的表现。孩子们在寄宿学校就读,学校曾经因为发生流感而取消了周末放假,所有孩子们都不能回家。这时的邓小平即使工作再忙,也一定会在每个星期抽出空来带些孩子们爱吃的东西到学校看看他们。

小女儿邓榕的回忆则更加细节:我们家的孩子有一个习惯,就是睡觉的时候一定要盖得严严的,这个习惯是父亲给我们养成的。因为我们从小睡觉,父亲都要来看我们,每次看我们的时候,都要把我们的手放在被子里面,用被子塞得严严的,说不要着风,怕我们生病。邓小平虽然不爱说话,但他对子女们的爱就深藏在这些生活细节的点滴之中。

在孩子们看来,邓小平虽然平常不说豪言壮语,也不讲很温情的话,但是,还是可以从他的行动中感觉得到作为父亲的邓小平对他们的情感付出,孩子们也经常能从生活的细节里发现父亲对自己的深沉爱意。在小儿子邓质方的记忆里,一直挥之不去这样一个场景:到老爷子晚年的时候,我和我儿子没事的时候经常坐在老爷子办公室的地上打扑克。老爷子就看着我们,他也不打。也不说话,就是坐在那儿看,一直看着我们。我们挺高兴,也挺心酸。

无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。在平日的生活里,父亲的爱如同和煦的阳光温暖着孩子;而当狂风暴雨袭来之时,父亲则站成了一棵大树,尽力伸展着枝桠以保护孩子们免遭风吹雨打。“文化大革命”开始,邓家的子女们四散各地,被迫与孩子们分离的邓小平只得通过给中央写信、给毛泽东写信,才能尽力为孩子们做点事情。在这些书信中,有向中央申请增加与子女见面机会的,也有申请增发生活费以贴补子女路费的。此外,在信中,邓小平除了申明有关的政治问题外,但凡有所要求,次次都是为了孩子们。这些信件的字里行间,不仅透露出了邓小平如同天下任何一个普通父亲一样的心情,更充满了他对孩子们的牵挂与惦记。

当身处江西的邓小平在为了解决子女们的问题一字一句写下这些书信的时候,分散在祖国各地的孩子们并不知情。直到后来,他们才陆续得知了事情的来龙去脉。

长子邓朴方在回忆起第一次看见父亲写的这些信件时的心情时,仍觉得沉重不已:

……