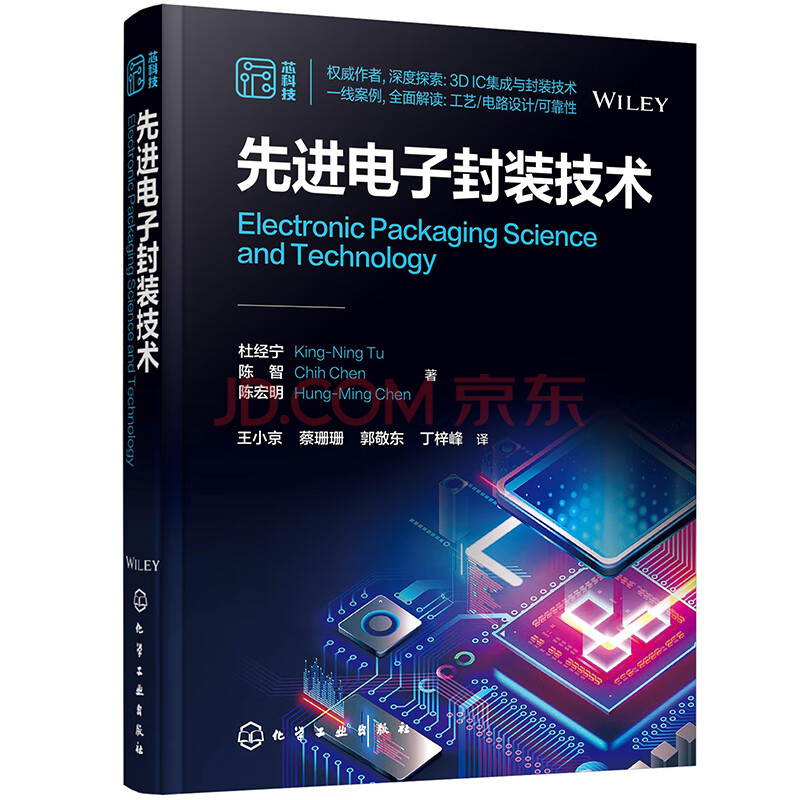

内容简介

本书系统而全面地总结了现代电子封装科学的基础知识以及先进技术。第1部分概述了电子封装技术,其中包括了最重要的封装技术基础,如引线键合、载带自动键合、倒装芯片焊点键合、微凸块键合和CuCu直接键合。第2部分介绍电子封装的电路设计,重点是关于低功耗设备和高智能集成的设计,如25D/3D集成。第3部分介绍电子封装的可靠性,涵盖电迁移、热迁移、应力迁移和失效分析等。最后还探讨了人工智能(AI)在封装可靠性领域的应用。各章中包含大量来自工业界的实际案例,能够加强读者对相关概念的理解,以便在实际工作中应用。

本书可供半导体封装、测试、可靠性等领域的工程技术人员、研究人员参考,也可作为微电子、材料、物理、电气等专业的高年级本科生和研究生的专业教材。

目录

第1章概论1

1.1引言1

1.2摩尔定律对硅技术的影响2

1.35G技术和AI应用3

1.4三维集成电路封装技术5

1.5可靠性科学与工程9

1.6电子封装技术的未来10

1.7全书概要11

参考文献11

第1部分13

第2章电子封装中的Cu-Cu键合与互连技术14

2.1引言14

2.2引线键合15

2.3载带自动键合17

2.4倒装芯片焊点键合19

2.5微凸块键合23

2.6铜-铜直接键合26

2.6.1铜-铜键合的关键因素26

2.6.2铜-铜键合机理分析28

2.6.3铜-铜键合界面的微观结构33

2.7混合键合37

2.8可靠性——电迁移和温度循环测试39

问题40

参考文献41

第3章随机取向和(111)取向的纳米孪晶铜45

3.1引言45

3.2纳米孪晶铜的形成机理46

3.3纳米孪晶沉积过程中应力演化的原位测量49

3.4随机取向纳米孪晶铜的电沉积50

3.5单向(111)取向纳米孪晶铜的形成52

3.6[111]取向纳米孪晶铜中的晶粒生长55

3.7(111)取向纳米孪晶铜上微凸块中η-Cu6Sn5的单向生长57

3.8使用[111]取向纳米孪晶铜的低热预算Cu-Cu键合58

3.9用于扇出封装和3D IC集成的纳米孪晶铜重布线层61

问题63

参考文献64

第4章铜和焊料间的固-液界面扩散(SLID)反应68

4.1引言68

4.2SLID中扇贝状IMC生长动力学70

4.3单尺寸半球生长简单模型71

4.4通量驱动的熟化理论73

4.5两个扇贝间的纳米通道宽度测量75

4.6扇贝状Cu6Sn5在SLID中的极速晶粒生长76

问题77

参考文献77

第5章铜与焊料之间的固态反应78

5.1引言78

5.2固态相变中IMC的层状生长79

5.3瓦格纳扩散系数82

5.4Cu3Sn中柯肯达尔空洞的形成83

5.5微凸块中形成多孔Cu3Sn的侧壁效应84

5.6表面扩散对柱状微凸块中IMC形成的影响89

问题91

参考文献92

第2部分93

第6章集成电路与封装设计的本质94

6.1引言94

6.2晶体管和互连缩放96

6.3电路设计和LSI97

6.4片上系统(SoC)和多核架构101

6.5系统级封装(SiP)和封装技术演进102

6.63D IC集成与3D硅集成105

6.7异构集成简介106

问题106

参考文献107

第7章性能、功耗、热管理和可靠性108

7.1引言108

7.2场效应晶体管和存储器基础知识109

7.3性能:早期IC设计中的竞争112

7.4低功耗趋势114

7.5性能和功耗的权衡115

7.6电源传输网络和时钟分配网络116

7.7低功耗设计架构117

7.8IC和封装中的热问题120

7.9信号完整性和电源完整性(SI/PI)121

7.10稳定性:可靠性和可变性123

问题124

参考文献124

第8章2.5D/3D系统级封装集成126

8.1引言126

8.22.5D IC:重布线层和TSV-转接板127

8.32.5D IC:硅、玻璃和有机基板128

8.42.5D IC:在硅转接板互连HBM129

8.53D IC:高性能计算面临的内存带宽挑战130

8.63D IC:电气TSV与热TSV132

8.73D IC:3D堆叠内存和集成内存控制器133

8.8现代芯片/小芯片的创新封装134

8.93D IC集成的电源分配136

8.10挑战与趋势137

问题138

参考文献138

第3部分140

第9章电子封装技术中的不可逆过程141

9.1引言141

9.2开放系统中的流动143

9.3熵增144

9.3.1电传导145

9.3.2原子扩散148

9.3.3热传导149

9.3.4温度变化时的共轭力149

9.4不可逆过程中的交互效应150

9.5原子扩散与导电之间的交互效应151

9.6热迁移中的不可逆过程154

9.7热传导与电传导之间的交互效应157

9.7.1塞贝克效应158

9.7.2珀耳帖效应159

问题159

参考文献160

第10章电迁移161

10.1引言161

10.2原子扩散与导电的参数比较162

10.3电迁移基础163

10.3.1电子风力164

10.3.2有效电荷数计算165

10.3.3原子通量发散诱发的电迁移损伤166

10.3.4电迁移中的背应力167

10.4三维电路中的电流拥挤与电迁移169

10.4.1低电流密度区域的空洞形成171

10.4.2电迁移中的电流密度梯度力173

10.4.3倒装芯片焊点中电流拥挤诱导的薄饼状空洞形成176

10.5焦耳热与热耗散177

10.5.1焦耳热与电迁移178

10.5.2焦耳热对电迁移中平均失效时间的影响179

问题179

参考文献179

第11章热迁移181

<

前言/序言

译者的话

本书是关于先进电子封装技术的一本系统性著作,在内容上将封装技术与时代背景相结合,深入浅出地讲解了当前技术与时代诉求之间的差距。该书集成了杜经宁教授课题组在微互连、封装可靠性方面的研究成果;融入了作者对本领域的看法与技术期许,以及对未来的展望;并结合当前技术发展,讨论如何使用人工智能(AI)来加速可靠性预测和测试;还介绍了平均微观结构失效变化(MMTF)的基本思想,用以形成一种新的3D封装测试技术。

当前国际竞争的主要方面是先进半导体技术和消费电子产品制造业的竞争。国内电子封装技术已有长足发展,已经拥有国际上最大的产业集群和国际领先的封测企业(如长电科技、华天科技、禾芯集成电路等)。国内开设电子封装技术专业的高校已经由最初的6所增至28所。然而,企业培训、高校教学配套书籍的出版相对滞后。

企业工程技术人员产业背景培训、技术人员深化学习、电子封装技术本科专业学生培养,均需一些更能反映本领域最新技术的专业书籍。而本领域的固定资产动辄以亿元为单位,这一特色使得企业和高校之间在技术沟通方面显得略有障碍。而国外该领域的研究以企业研发机构为引导,联合高校的模式开展较早,其技术沉淀为书籍的过程就比国内大为迅速。这样一来,翻译较为成功的书籍,就变得尤为重要。

本书在把握微电子封装技术发展的前提下,系统讲解了现代电子封装技术中重要的基础知识和先进封装技术,以加深对半导体技术开发和制造的本质的理解。同时对于当前的后摩尔时代,电子封装技术面临的两个至关重要的挑战,本书均较好地给予了阐述、分析和讨论。这两个挑战一是针对越来越密集的I/O(如第3章所示),正在开发由铜铜键合和电介质电介质键合组成的混合键合,二是更大的焦耳热及其散热问题(在本书第9章)。

本书的三个内容板块,基本涵盖了电子封装技术的所有方面,前沿技术方面还引入了纳米孪晶铜互连的CuCu键合技术,以及将该技术用于三维系统集成中的一些内容。在最后一章,结合当前的AI技术给出了在本领域可靠性测试方面的应用。可以说,本书是关于现代封装技术的一本集大成的著作。无论对于从事本领域工作的工程技术人员,或是在本领域跋涉学习的在校学生,都是一本不可多得的专业书籍。

本书第2章、第3章、第11~14章由蔡珊珊高级工程师翻译;第4章、第8章由丁梓峰博士翻译;其余由王小京副教授翻译。译稿经第一次审稿后,经王小京做了修订。最后由王小京和郭敬东研究员对全书再次进行了总校。

由于电子封装领域的飞速发展,有些专业名词尚未统一。例如“interposer”可翻译成“中介层”或“转接板”,本书中采用其功能性诠释,全部翻译成“转接板”;有些则因为含义进行润色,比如“entropy production”和“entropy increasing”,因为熵是一个状态量,在本书范围内均为熵的增加,因此我们将之均翻译为“熵增”;再比如在应力迁移的章节,我们将“… work done by an atomic jump distance driven by this force will be …”翻译为“……该力作用下原子跳跃一个原子间距所做的功……”,是考虑到一个原子跳跃距离,只能是原子间距,加之上下文均在用“迁移”这一词,但单个原子间距还是以用原文“跳跃”合适,就保留了“跳跃”这一词,并在单个原子间距的传输距离上,均用“跳跃”这个词描述“迁移”的含义;另如,“The change of thermal energy across an atom is …”翻译为“跳跃(通过)一个原子间距,热能的变化是……”,原文用“原子”代替“间距”,可能是基于密排堆垛的假设,原子之间并无间隙,因此在中文翻译时我们直接意译为“原子间距”。

凡此种种,我们力求尽意表达,但由于知识固陋,可能存在曲解原意之处,恳请包涵、指正。

译者

前言

进入大数据时代,移动设备无处不在。物联网(IoT)遍布各处,实现了人与人、人与机器、机器与机器的通信。近些年,远程教学、远程医疗、家庭办公、在线会议的发展,大大增加了对先进消费电子产品的需求。这些消费类电子产品拥有更小的外形、更大的内存、更多的功能、快速大规模的数据采集和传输、更低的成本以及卓越的可靠性。与此同时,5G先进通信技术和三维集成电路(3D IC)已经开始对我们的社会产生了影响,产生了许多新的人工智能(AI)应用。

随着硅芯片技术微型化的摩尔定律(Moore's law)的放缓,微电子行业正在寻找突破该定律的替代方法。3D IC最有希望超越摩尔定律,而其中封装技术的升级至关重要。 事实上,世界各地正在建设新的先进封装工厂。我们不禁要问,为了提高性能和可靠性,3D IC器件的电子封装技术将有哪些创新? 或者说,电子封装技术中,哪些具有挑战性的问题对半导体技术的近期发展至关重要?

本书的目标是介绍先进电子封装技术,以便深入理解超摩尔技术在开发和制造中的精髓。特别地,本书的前沿内容包括:使用(111)择优取向的