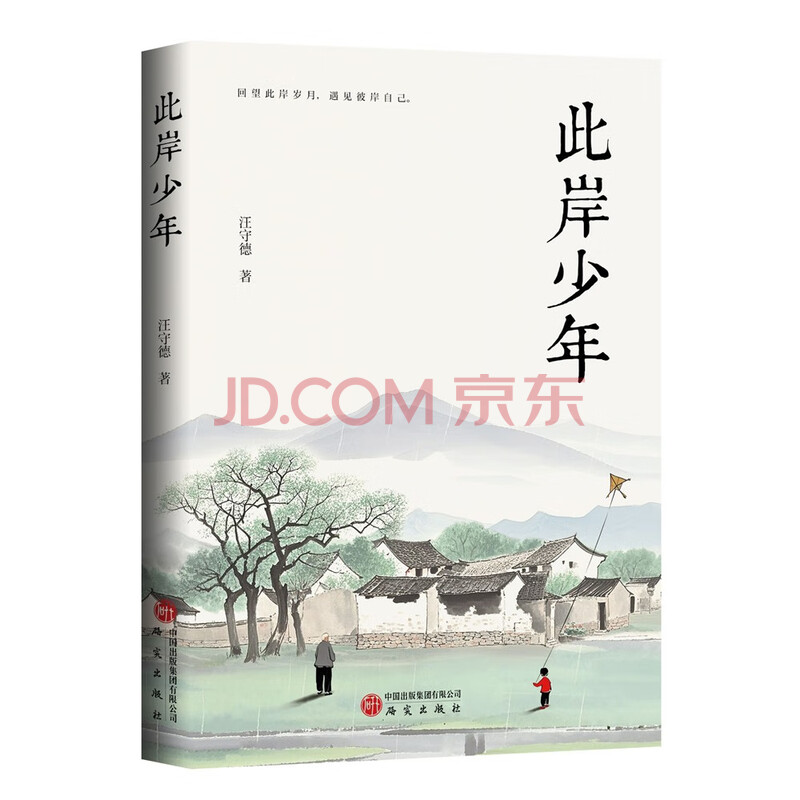

内容简介

本书是我国著名文学评论家汪守德的一部自传体散文集,主要以今天的视角回忆了童年和少年时代的生命经历和生活体验,描写了在上世纪五六十年代地处安徽中东部、一个名叫十里陶的以云为门、以雨为庐的乡村生活。作者用朴实、细腻的文笔叙写了至今仍留存在心中的点点滴滴的记忆,如相关事物、人物和风物等,书写了一个乡村孩子从出生到慢慢长大成人的人生感悟,以及对周围世界从懵懂认知到逐渐丰富深化的过程,传递出一种朴素的人情、亲情和友情,带领读者在章节与字词之间感悟浓浓的“乡愁”。

目录

自序 1

一次预言与一场别离 11

祖母的田野 18

父亲的三八大盖儿 26

母亲的煤油灯 32

大哥的二三事 39

表姐的婚事 45

红鸡蛋与花馒头 52

少年的水世界 56

想飞行的孩子 65

少年的游戏形式 71

跟祖父去赶集 76

以花为景的照片 82

我的小学 88

南飞的大雁 99

漆黑的夜晚 105

长满野菜的土地 111

野草滩 117

田野上的花朵 124

树影婆娑的荷塘 129

爬满蝎子的墙壁 134

家里有个燕子窝 140

春天的鸡雏 147

牛背上的梦 152

屋檐下的马蜂窝 160

捉鱼的日子 165

夏日的暴风雨 170

遍地蛙声 175

故事讲述者 179

看电影的往事 184

乡间的戏场 190

画画儿者、石人石马及其他 196

大槐树下听到的故事 203

少年演奏家 209

传说中的玉兔 213

水星高照 219

狗口夺月 225

看天上的星星 230

油菜花和养蜂人 235

我的端午节 239

苦闷黄梅天 243

水车的歌唱 248

鸡油色的扁担 253

风中的扬场 258

打谷场的夜晚 264

围墙内外的向日葵 267

甜蜜的瓜 272

艰辛的米面 278

故乡的美味 284

炕烟的黄昏 291

走村串户的货郎 296

消失的手艺人 301

村中的那口井 306

奶水丰沛的女人们 312

孤独的男人 317

穿白大褂的人 323

有一种心理叫恐惧 329

害怕狼 335

秋火 342

故乡雪 346

灼烫的酒杯 353

兵车过 359

一个也叫黄山的水库工地 364

人生中的第一次远行 369

与火车的不解之缘 375

我遥远的故乡 380

后记 385

前言/序言

自序

这本书我断断续续写了很多年,现在终于完成了,心里也松了一口气。每个人都有自己的少年时光,但每个人的少年时光都是不一样的,我相信我所经历的一切只属于我自己。现在想来,少年时光距今有些太遥远了,有半个多世纪的长度了,但其情其景依然历历在目。在我所生活的那个狭小的世界里,在我成长的过程中,仿佛认识了很多人,经历了很多事。那些人已大多离我而去,那些事在故乡也大约不会再有人提及,但我始终对此心心念念,难以忘怀。

我的故乡是平凡庸常的,不是个山水秀丽之地,没有任何值得拿来夸耀的地方。我的少年时光是平淡无奇的,好像并不曾有什么惊心动魄的事情发生。少年时,我的故乡还处于相对贫困的状态,是个名副其实的穷地方,它留给我最真切的记忆,是参差不齐、高低起伏的连片土地,是质朴简陋、风吹可倒的土墙草房,是沉默寡言、风霜满面的父老乡亲,但我仍然打心里热爱那片给予我生命和滋养的土地。

在我的人生历程中,时常会受到一些偶然事件的触动,使我情不自禁地回想起我的少年时光,以及种种痕迹依旧清晰的生活细节,感到那些岁月对于我不仅是可以向外人道的,而且是意味深长、令人沉吟良久的。我想我应该用文字把早已逝去的遥远的一切留住,写一写属于我的少年时光。

在写作的过程中,我尽量以一个少年的视角和眼光,来回想那时候我至今还记得的所见所闻,记录下我的身体、情感与见识的变化和成长。那些事情构成了我人生之初的体验,是我认知和感受这个世界的基础和前提。我没有能力将其写成自传体式的长篇之作,只能根据从记忆之中抽出的线头,进行片段式的回忆与描写。写作时,我眼前总浮现出彼时故乡的日出与月落、朝露与晚霞、暴雨与急雪、生与老与病与死、欢笑与哀叹、怨恨与友善、希冀与绝望等,在进一步感受当年人们面对生活时抱有的乐观昂扬态度的时候,体悟最深的是难以尽诉的沉重与艰辛。我有时不禁会想,人们以这种方式循环往复地生活了多少年、多少代了呢?这是个我永远也想不清楚弄不明白的问题。我感动于与我紧密相关的那些生活的时空和生命的存在,感动于故乡的土地对于我人生足迹的有力支撑,感动于乡亲们沧桑双眸投给我的一次次鼓励和期望的眼神。

属于我的少年时光是贫困的,但我并不觉得那时的生活有多苦难,甚至有一种莫名的幸福感。能够来到这个世界,本身不就是一种幸运吗?生活饥寒、岁月艰难让我对任何事情都不苛求和奢望,让我拥有了吃苦耐劳与执着坚忍的品格。如若有一点精神或物质的收获,我都会感到满足和开心,虽然随之而来的缺点是对于远大目标的追求似乎并不迫切,但我也渴望通过脚踏实地的努力改变自己的命运。这些品质,我想一定与那片土地的赐予相关。

少年时光留给我的记忆是复杂的,当我尽力把这一切以真实的面貌写下来时,忽然感到有些茫然无措。这本书与我的少年时光真的相匹配吗?在我的印象中它很大,我几乎没有能力走出这片天地。当我终于有一天走到外面时,回首一望,它竟是如此的渺小与局促。对我而言,最清晰的是我的那些亲人,我的那些小伙伴,以及地域性的风情、风俗和风物,还有与之相关的眼泪、伤痛和苦难。这一切构成了我生活与成长的背景,构成了我人生的主要内容,使我拥有了属于我的疼痛与欢欣、不堪与荣耀。当我后来怀着深厚的情意一次次回到故乡时,越来越觉得我书中写到的一切,已像云雾一样逐渐飘散了。现在的故乡很难再找到一点点过去的影子,这让我感到某种失去的遗憾与落寞。

在离开故乡奔生活的人生道路上,我接受过各种各样的教育,但就我自己的直觉来说,形象一点也不高大。只上过几年私塾的父亲和文盲的母亲,无疑是生活在社会最底层的农民,但却是对我的行为规范乃至人生观、价值观影响最大的人。他们并没有以什么华丽言词教我怎样做人做事,而是以他们待人接物的方式与行为,以及不动声色、不善言语的爱,给我树立了学习与模仿的榜样。尽管处于贫困的乡间,但是父母、亲友、乡邻们也异常讲究各种礼节与规矩,在相处中既存在着种种不可避免的争执与较量,也充满了友善和智慧,展现出颇具超越性和启发性的精神境界。我对已经故去的父母怀有极为深厚的感情,这不仅是血脉意义上的,更是精神层面上的。我感觉只有父母才能以他们无声的爱,也是最深厚和最无私的爱,成为我真正的人生导师。

少年时光对于我而言是不可忘却的。我尽量把它写得真切、真实、真诚,不加修饰和渲染,我认为这样才对得起生活、对得起自己、对得起读者。令我遗憾的是,也有很多事记不起来了,一个人的脑容量毕竟有限,真正能记住的事情有限,我想只能如此了。我们的生活变化太大了,我笔下的一切所展现的是一个远去的、我再也不能返回的世界。“乡愁”这个词对于我是非常适用的,是我内心深处最真的表达,它像一团温暖深情又冰凉