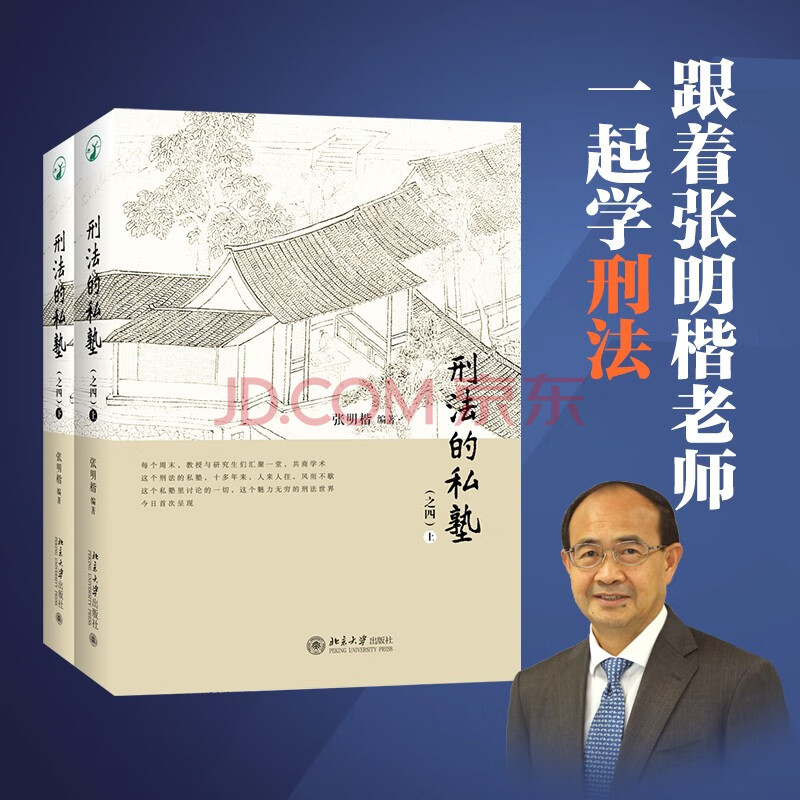

内容简介

法谚云“周日不开庭”(Dies dominicus non est juridicus),但张明楷老师和学生们则是“周日要讨论案件”。二十几年来,历届学生都非常期盼和热衷的周末“私塾”一直坚持进行,张明楷老师精选刑法当中的疑难案例,与学生讨论,训练学生分析问题、解决问题的能力。本书采用对话体的形式,再现刑法案例小课堂的精彩内容,阅读本书如同亲临该讨论会,跟着张明楷老师一起学刑法,学习庖丁解牛般地剖析和处理疑难案例。本书所选案例,多数是经常困扰刑事司法领域人士的疑难案例,对于司法实践部门的法律人士和法律职业资格考试备考者也有很大的参考价值。

《刑法的私塾》第一部、第二部、第三部面世以来,受到广大读者特别是法学院学生和公检法等实践部门人士的好评。第一部收录的是2010-2013年讨论的案例,第二部收录的是2014-2016年讨论的案例,第三部收录的是2017-2020年的讨论内容。本书收录的是2021-2023年的讨论内容,并删除了与第一部、第二部、第三部重合的部分。

精彩书摘

学生:老师,我在上民法课的时候,感觉民法就欺诈、胁迫的规定或者理解与刑法的规定有很多不一致的地方。比如说,刑法规定的敲诈勒索罪对于手段并不要求不法性,对吗?

张明楷:不能这样笼统地说不要求手段的不法性,只能说对于恐吓的内容本身不要求非法。举个例子:行为人抓住了一个窃取他人财物的小偷,威胁他说给自己5000元,否则就扭送到派出所。公民有扭送现行犯的权利,但是由于行为人的行为使被害人产生恐惧心理,这个恐吓行为就是违法的,行为人当然可以成立敲诈勒索罪。可以这样讲,行为人可以利用合法的举止对被害人实施敲诈勒索罪,但这个利用行为本身仍然是非法的。再如,行为人知道某国家工作人员的受贿事实,然后恐吓对方说,如果不给自己10万元,就向监委举报其受贿事实。这个行为也构成敲诈勒索罪。在这种场合,行为人的恐吓行为本身也是违法的,因为民法与刑法都不可能承认行为人有这样的权利。

学生:那恐吓行为的判断是按照被害人的标准来判断和认定的吗?

张明楷:也不能笼统地说是被害人标准,可以说是按照一般人的标准来判断的,但在判断时要考虑被害人的年龄、身份、处境等情形。行为是否成立敲诈勒索,不取决于行为人是利用什么性质的手段进行恐吓,主要还是看行为人的目的是否合法。

学生:老师,有这样一个案件。被害人酒后驾车和被告人发生交通事故,被告人要求与被害人私下协商解决问题,否则的话就报警控告被害人醉驾。这种私了的方式,很难说是合法还是非法吧?

张明楷:如果法律允许这种情况下由当事人私了的话,那就不存在目的不正当的问题了。

学生:也就是说,如果行为人的目的是正当的话,那就不是恐吓行为,对吗?

张明楷:目的正当的话,要么就是行为本身不是恐吓行为,要么就是行为虽然是恐吓行为,但在违法性层面属于权利行使,因而阻却犯罪的成立。

学生:那如果目的正当但手段不正当的情况该如何处理呢?比如说,目的是想实现自己的债权,但手段上采用的是暴力、威胁手段。

张明楷:目的正当手段不正当的话,在很多国家的争议都比较大,中国的司法实践基本上不会认定为敲诈勒索罪,从日本的判例与学说来看,为了实现自己的债权而恐吓被害人的,仍然是符合构成要件的行为,有人主张是符合恐吓罪也就是敲诈勒索罪构成要件的行为,有人认为只是符合胁迫罪构成要件的行为,有人认为不构成犯罪。

学生:还有一种情况是目的正当,手段也正当,但是目的和手段之间不具有关联性,这是指什么情形呢?

张明楷:这种情形很少见,但这个说法应当是成立的,德国刑法学界也有类似的阐述,但我没有见到这种情形的真实案例。

学生:比如说刚刚提到的那个酒驾案,如果被告人恐吓的内容不是这一次的酒驾,而是被害人以前的酒驾行为的话,那手段与目的之间就没有关联性。这种情况在民法上会认为被告人的行为是正当的,在刑法上还是会认为这个行为属于恐吓行为。

张明楷:这个当然是恐吓行为,但在中国的司法实践中,这种情形一般不会认定为敲诈勒索罪,尤其在行为人的目的正当的情况下,传统刑法理论以及司法实践中主观主义的思维会特别关注目的是不是正当的。只要目的正当,通常就不会认定为犯罪。如果被害人以前的酒驾没有给行为人造成损失,行为人利用这次酒驾进行勒索的,则目的不正当,构成敲诈勒索罪。

目录

上册

第一堂构成要件符合性

案例1构成要件行为(与故意的关联性)/00

案例2不作为犯(作为义务的来源)/00

案例3不作为犯(作为义务的来源)/0

案例4结果归属(与自我答责的关联)/0

案例5结果归属(与认识错误的关联)/0

案例6结果归属(事前的故意)/0

案例7结果归属(介入被害人的特殊体质或行为的情形)/0

案例8结果归属(与被害人特殊体质的关联)/0

案例9结果归属(自我答责)/0

案例10结果归属(规范保护目的的关系)/0

第二堂违法阻却事由

案例11正当防卫(判断方法)/0

案例12正当防卫(不法侵害正在进行的判断)/0

案例13正当防卫(与相互斗殴的区别)/0

案例14安乐死(罪与非罪的界限)/

第三堂有责性

案例15故意(故意的判断)/

案例16故意(认识程度)/

案例17故意(认识错误)/

案例18故意(故意内容的转换)/

案例19故意(未遂故意和既遂故意的关系)/

案例20过失(结果归属与过失心理的判断)/

案例21原因自由行为(与责任形式的关联)/

案例22期待可能性(期待可能性的消极错误)/

第四堂故意犯罪形态

案例23犯罪预备(附条件的故意)/

案例24犯罪未遂(实行的着手)/

案例25犯罪未遂(与不能犯的区别)/

案例26犯罪未遂(与犯罪既遂的区分)/

案例27犯罪中止(与犯罪未遂的区分)/

第五堂共同犯罪

案例28共同犯罪(共犯的成立条件)/

案例29共同犯罪(因果性的判断)/

案例30共同犯罪(参与形态的区分)/

案例31共同犯罪(间接正犯)/

案例32共同犯罪(归责范围)/

案例33共同犯罪(归责范围)/

案例34共同犯罪(共犯与认识错误)/

004

003

第六堂罪数

案例35罪数(行为数量的判断)/

案例36罪数(行为数量的判断)/

案例37罪数(罪数的区分)/

案例38罪数(包括的一罪)/

案例39罪数(包括的一罪)/

案例40罪数(想象竞合)/

案例41罪数(与盗掘古墓葬罪的关联)/

案例42罪数(与挪用公款罪的关联)/

第七堂刑罚的适用

案例43自首(根据与条件)/

案例44立功(对向犯的立功与自首)/

案例45缓刑的适用(缓刑条款的关系)/

案例46追诉时效(时效的计算)/

案例47追诉时效(延长与计算)/

案例48追诉时效(受贿罪的追诉时效)/

第八堂危害公共安全罪

案例49失火罪(与重大责任事故罪的关系)/

案例50非法买卖爆炸物罪(“非法”的判断)/

第九堂破坏社会主义市场经济秩序罪

案例51走私罪(保护法益)/

案例52走私废物罪(行为内容与保护法益)/

案例53洗钱罪(与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的关系)/

案例54贷款诈骗罪(与骗取贷款罪的关系)/

案例55信用卡诈骗罪(数额的计算)/

案例56假冒注册商标罪(罪与非罪的区分)/

案例57合同诈骗罪(与诈骗罪的关联)/

下册

第十堂侵犯公民人身权利、民主权利罪

案例58故意伤害罪(构成要件行为的判断)/

案例59强奸罪(在公共场所当众强奸)/

案例60强制猥亵罪(与侵犯公民个人信息罪的关联)/

案例61猥亵儿童罪(猥亵行为的判断)/

案例62私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪

(行为主体与行为对象的确定)/

006

005

第十一堂侵犯财产罪

案例63抢劫罪(冒充军警人员抢劫)/

案例64盗窃罪(行为对象)/

案例65盗窃罪(行为对象与盗窃行为的判断)/

案例66盗窃罪(行为对象与盗窃行为的判断)/

案例67盗窃罪(与侵占罪的区分)/

试读

学生:老师,我在上民法课的时候,感觉民法就欺诈、胁迫的规定或者理解与刑法的规定有很多不一致的地方。比如说,刑法规定的敲诈勒索罪对于手段并不要求不法性,对吗?

张明楷:不能这样笼统地说不要求手段的不法性,只能说对于恐吓的内容本身不要求非法。举个例子:行为人抓住了一个窃取他人财物的小偷,威胁他说给自己5000元,否则就扭送到派出所。公民有扭送现行犯的权利,但是由于行为人的行为使被害人产生恐惧心理,这个恐吓行为就是违法的,行为人当然可以成立敲诈勒索罪。可以这样讲,行为人可以利用合法的举止对被害人实施敲诈勒索罪,但这个利用行为本身仍然是非法的。再如,行为人知道某国家工作人员的受贿事实,然后恐吓对方说,如果不给自己10万元,就向监委举报其受贿事实。这个行为也构成敲诈勒索罪。在这种场合,行为人的恐吓行为本身也是违法的,因为民法与刑法都不可能承认行为人有这样的权利。

学生:那恐吓行为的判断是按照被害人的标准来判断和认定的吗?

张明楷:也不能笼统地说是被害人标准,可以说是按照一般人的标准来判断的,但在判断时要考虑被害人的年龄、身份、处境等情形。行为是否成立敲诈勒索,不取决于行为人是利用什么性质的手段进行恐吓,主要还是看行为人的目的是否合法。

学生:老师,有这样一个案件。被害人酒后驾车和被告人发生交通事故,被告人要求与被害人私下协商解决问题,否则的话就报警控告被害人醉驾。这种私了的方式,很难说是合法还是非法吧?

张明楷:如果法律允许这种情况下由当事人私了的话,那就不存在目的不正当的问题了。

学生:也就是说,如果行为人的目的是正当的话,那就不是恐吓行为,对吗?

张明楷:目的正当的话,要么就是行为本身不是恐吓行为,要么就是行为虽然是恐吓行为,但在违法性层面属于权利行使,因而阻却犯罪的成立。

学生:那如果目的正当但手段不正当的情况该如何处理呢?比如说,目的是想实现自己的债权,但手段上采用的是暴力、威胁手段。

张明楷:目的正当手段不正当的话,在很多国家的争议都比较大,中国的司法实践基本上不会认定为敲诈勒索罪,从日本的判例与学说来看,为了实现自己的债权而恐吓被害人的,仍然是符合构成要件的行为,有人主张是符合恐吓罪也就是敲诈勒索罪构成要件的行为,有人认为只是符合胁迫罪构成要件的行为,有人认为不构成犯罪。

学生:还有一种情况是目的正当,手段也正当,但是目的和手段之间不具有关联性,这是指什么情形呢?

张明楷:这种情形很少见,但这个说法应当是成立的,德国刑法学界也有类似的阐述,但我没有见到这种情形的真实案例。

学生:比如说刚刚提到的那个酒驾案,如果被告人恐吓的内容不是这一次的酒驾,而是被害人以前的酒驾行为的话,那手段与目的之间就没有关联性。这种情况在民法上会认为被告人的行为是正当的,在刑法上还是会认为这个行为属于恐吓行为。

张明楷:这个当然是恐吓行为,但在中国的司法实践中,这种情形一般不会认定为敲诈勒索罪,尤其在行为人的目的正当的情况下,传统刑法理论以及司法实践中主观主义的思维会特别关注目的是不是正当的。只要目的正当,通常就不会认定为犯罪。如果被害人以前的酒驾没有给行为人造成损失,行为人利用这次酒驾进行勒索的,则目的不正当,构成敲诈勒索罪。