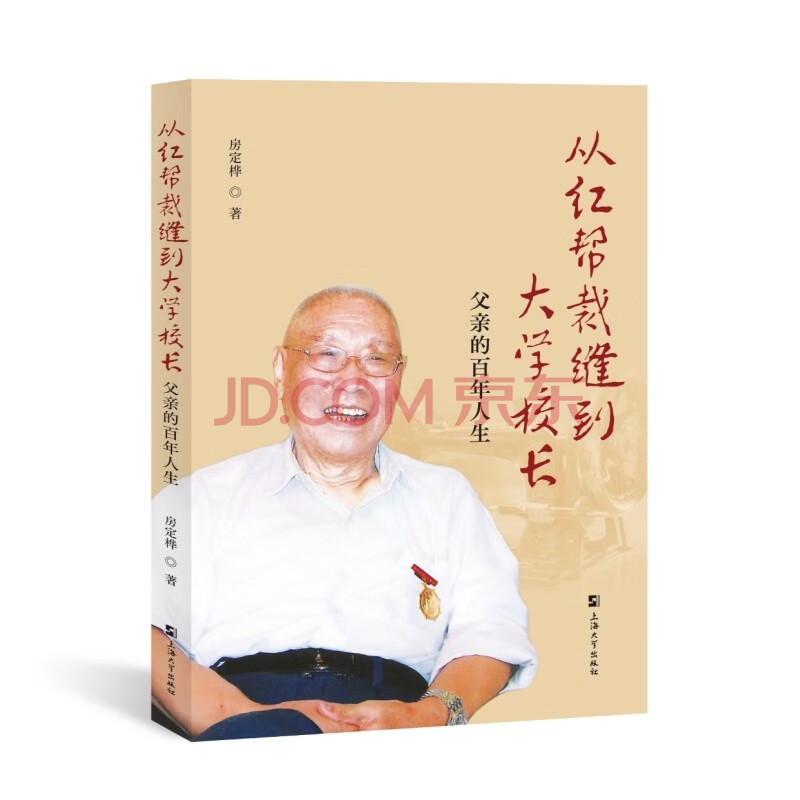

内容简介

《从红帮裁缝到大学校长:父亲的百年人生》是一部深情回顾作者父亲房明毅百年人生的传记作品。全书以时间为线索,勾勒出一位从小镇裁缝成长为革命军人、再到大学副校长的传奇人生。书中不仅展现了父亲在动荡年代中的奋斗与牺牲,也描绘了他在新中国建设中的贡献与坚守。

父亲房明毅出生于1920年代的江苏中堡镇,童年经历家境困苦,母亲在他五岁时因难产去世,这段刻骨铭心的记忆成为他一生对母亲深深的怀念。少年时期,父亲拜师学做“红帮裁缝”,在上海谋生,练就了一手精良的手艺,并在上海话中融入宁波口音的独特风格。这一段经历为他后来的人生转折埋下了伏笔。

1940年代,父亲的人生迎来重大转折,他毅然加入新四军,踏上了革命道路。在苏中、苏南等地的抗战与解放战争中,父亲经历了无数生死考验,从战地服务团到被服厂,从抗大分校到部队指挥岗位,他用实际行动践行了对党的忠诚。在战争年代,他不仅参与制作军服、培训战士,还在隐蔽战线上为革命贡献力量,展现了顽强的革命意志和坚定的理想信念。

新中国成立后,父亲投身于国家的建设事业,成为纺织工业和教育领域的骨干力量。他在纺织工业部工作期间,积极推动行业改革,参与创办大学,为国家培养了大批专业人才。作为大学副校长,他白手起家,开拓教学实习基地,为学校的发展倾注了大量心血。即使在特殊时期,他依然坚守共产党员的气节,展现了崇高的精神风范。

晚年的父亲虽已功成名就,却依然保持着朴实无华的作风。他热爱生活,养花养虫,与家人共享天伦之乐,同时也保持着对京剧的热爱。父亲的一生,是个人与时代交织的缩影,体现了老一辈共产党人对国家和人民的深厚情感。

通过父亲的故事,作者不仅再现了一个时代的变迁,也传递了父辈的革命精神和家国情怀。这本书不仅是对父亲一生的致敬,更是对那个烽火年代无数革命先辈的深切缅怀,激励后人铭记历史,传承优良传统,勇敢前行。

精彩书摘

第一章 家乡岁月

1.难忘慈母

父亲房明毅出生于1920年12月4日,2020年12月4日,是他百岁生日。

百岁,多极致的吉祥话语,多遥不可及的人间向往,在我们的父亲身上实现了!

父亲百岁之后,恰逢建党100周年庆祝活动:那天,华东医院东楼16楼的2号病房内一片喜气洋洋,护士们早早地在父亲床头贴上了大大的“寿”字。父亲在家人的陪同下,戴上了上海大学校领导和老干部处特地送来的大红色的围巾,满面笑容,精神矍铄。父亲户籍所在地上海市徐汇区斜土街道肇一居委会书记、主任早早送来了象征幸福长寿的鲜花和蛋糕、贺卡。家人、同事、朋友欢聚一堂,祝福父亲生日快乐,身体健康,快快乐乐每一天!

父亲收到了上海市政府赠予的百岁生日贺卡,贺卡正面是龚正市长的签名,背面是“寿”字。贺卡分量很重,包含了党和政府对老人浓浓的关爱之情和衷心的祝福。

这张贺卡外观透明,像玻璃,实质由不锈钢材料制成。不锈钢材料具有耐腐蚀、坚固耐用、易于清洁等优点,它本身并不透明,但是,它是一种利用氧化物层反射和折射光线,产生透明效果的不锈钢,被称为“透明不锈钢”。透明不锈钢的表面会形成一层非常薄的氧化层,在光线的作用下,呈现出透明或白色的效果,在保持不锈钢常规特性的同时,增加了独特的视觉效果。上海市政府给百岁老人赠送的贺卡的材料质地坚硬而透亮,形象地表达了百岁老人长寿、光荣、透明的品质。此外,贺卡的造型也具有中国传统文化的特色,寓意着老人长寿和家庭幸福美满。

父亲拿到贺卡,激动地点了点头,开心地说道:“谢谢你们来看望我,我非常高兴!”

天气虽然寒冷,但这份炽热的爱、这份感动、这份温暖实实在在围绕在父亲身边。

父亲在世时,总是在母亲自己定的12月11日生日,和母亲一起过生日,他从不在12月4日自己生辰过生日。家人要给他在他生辰日这一天庆贺生日,父亲总是回答:生日生日,是母亲的受难日呀,这一天要好好感谢一下自己的妈妈。

父亲这样说,源于他童年深刻的记忆。

祖母姓张,是中堡附近村里农民的女儿,勤劳,贤淑,坚毅。为了糊口度日,常常出门替人家缝补浆洗,挣点工钱,换点红薯、剩饭回家来当饭吃。父亲排行老三,他的两个哥哥均幼年夭折。父亲出生时,老辈人迷信,为好养活,给他起了贱名“三呆子”。父亲记得,小时候他每次能做的,只是在祖母拖着疲惫不堪的身子回家以后,小心翼翼地捧上一碗晾好的开水,让她喝。

1925年父亲5岁时,祖母又怀孕了,是一对双胞胎,但难产。当时,中国农村的医疗条件相当落后,穷家妇女生孩子很少到医院,大多是请个接生婆到家里,在床上铺上席子生孩子。父亲说,他隐约记得,当时祖母不断呻吟,声音极其可怕,豆大的汗珠不时涌出来,忍受着难以形容的煎熬……折腾了很长时间,祖母终于生下了双胞胎,均是男孩,但生下即亡,祖母随即也因大出血而撒手人寰,这对于一个家庭来说无疑是晴大霹雳!

那时父亲刚刚才5岁,就成了没有娘的苦孩子。父亲说,在那一刻他仿佛懂事了,深深地烙下了母亲受难的情景。时光荏苒,对父亲来说,那情景依然戚然、恐惧,充满裂痕。父亲特别爱他的母亲,每每提及,总会流露出伤感,尤其到了他的暮年,回忆孩提时代的生活多了,他常常看着我说:“都说孙女像奶奶,你们奶奶死得太早了……”就说不下去了。“小时候太穷了,连张照片都没留下。”我长得非常像父亲,据说父亲长得非常像祖母。 在家族的血缘纽带中,外貌的遗传就像是一场奇妙的接力赛,有时候,孙女和奶奶之间那惊人的相似度,仿佛跨越了岁月,直接复刻出一个“小翻版”。不容置疑,我们兄妹仨,父亲最喜欢我。

2.教私塾的父亲

兴化中堡镇的房氏,明洪武年间从外地移居迁来后,贩私盐,做生意,逐渐成为中堡镇的望族,子辈知书达理。中堡镇东西两侧分别有两支房氏传承,俗称“东头房家”和“西头房家”。父亲这一脉,属于“西头房家”。

老辈人说房姓犯火星,房家后代名字中禁忌带“火”,最好加“木”。因此,房家给孩子取名极其考究。

族谱上西头房家指定了辈分秩序:"国可文庆定永立春秋”。从这个辈分的排列,可以看出当初“国”字长辈对家族的殷切期望。

……

目录

第一章 家乡岁月 1

1.难忘慈母 1

2.教私塾的父亲 3

3.魂牵梦萦的中堡 6

4.清清白白的祖训 11

第二章 “红帮裁缝”生涯 14

1.拜师“红帮裁缝” 14

2.练就一口带宁波口音的上海话 18

3.细节制胜 20

4.谋生糊口 23

5.人生的第一张照片 24

6.苦憋愤懑 25

第三章 参加新四军 27

1.人生转折点 27

2.融融日暖 34

3.曾用名方毅 35

4.起步战地服务团 36

5.遗失装备违纪 42

6.战斗在船上被服厂 46

7.第一次接受正规培训 49

8.人抗大九分校深造 50

9.难忘的除夕和一碗圆子 52

10.进入第6师16旅 54

11.嘤其鸣矣,求其友声 57

12.隐蔽在石臼湖 61

13.在根据地制作被服 64

14.不忘干娘恩 68

15.在宜兴入党 72

16.接受第二段正规培训 75

17.军服上的竹质纽扣 78

18.铁脚板军需官 85

19.带上“小鬼”警卫 88

20.第三段集中学习生涯 90

21.战争剧太假 91

22.红烧肉成就的姻缘 92

第四章 革命伴侣:母亲的故事 98

1.不甘命运 98

2.外祖父家 100

3.春风化雨 105

4.边学边干 106

5.跑,不能停 107

6.孜孜以求 113

7.一世机密 117

8.老书记 120

第五章 投身新中国建设 124

1.“不拿枪的士兵” 124

2.军代表和西餐 128

3.废除抄身制 131

4.部队、地方都是革命工作 135

5.不舍得丢弃的棉毯 137

6.到中央纺织工业部干部学校学习 138

7.锯齿形的厂房 139

8.不吃烤麸 142

9.阳光洒进“纺三里” 143

10.供给制下的生活 146

11.“5个亿的大老虎”子虚乌有 148

12.检视自己在纺织系统工作时的错误 149

第六章 进大学工作 151

1.白手起“校” 151

2.“陶庵留碧” 155

3.“房老虎” 157

4.开拓教学实习基地 160

5.我家有台缝纫机 162

6.“备战备荒” 163

7.特殊时期 165

8.温暖相伴 166

9.提篮桥的故事 168

10.挂历表情意 171

11.读书干活 172

12.朝鲜族老户长 174

13.溪水的“溪”是这么写的 178

14.土豆色拉 179

15.分寸 182

16.融融亲情 183

17.正月初二生日 187

18.长长的红围巾 189

19.为招生工作把关 191

20.担任大学副校长 192

第七章 晚年的父亲 194

1.桑榆未晚 194

2.消失的可可奶香 198

3.大蒜爸爸 199

4.自己动手 202

5.爱听京剧 202

6.养花养虫怡情 203

7.四代同堂 205

8.最后的岁月 207

9.倒计时的日子 208

10.向陈毅军长报到 210

附:《开国将士风云录》记载 212

附:《上海大学》校报有关报道 214

试读

第一章 家乡岁月

1.难忘慈母

父亲房明毅出生于1920年12月4日,2020年12月4日,是他百岁生日。

百岁,多极致的吉祥话语,多遥不可及的人间向往,在我们的父亲身上实现了!

父亲百岁之后,恰逢建党100周年庆祝活动:那天,华东医院东楼16楼的2号病房内一片喜气洋洋,护士们早早地在父亲床头贴上了大大的“寿”字。父亲在家人的陪同下,戴上了上海大学校领导和老干部处特地送来的大红色的围巾,满面笑容,精神矍铄。父亲户籍所在地上海市徐汇区斜土街道肇一居委会书记、主任早早送来了象征幸福长寿的鲜花和蛋糕、贺卡。家人、同事、朋友欢聚一堂,祝福父亲生日快乐,身体健康,快快乐乐每一天!

父亲收到了上海市政府赠予的百岁生日贺卡,贺卡正面是龚正市长的签名,背面是“寿”字。贺卡分量很重,包含了党和政府对老人浓浓的关爱之情和衷心的祝福。

这张贺卡外观透明,像玻璃,实质由不锈钢材料制成。不锈钢材料具有耐腐蚀、坚固耐用、易于清洁等优点,它本身并不透明,但是,它是一种利用氧化物层反射和折射光线,产生透明效果的不锈钢,被称为“透明不锈钢”。透明不锈钢的表面会形成一层非常薄的氧化层,在光线的作用下,呈现出透明或白色的效果,在保持不锈钢常规特性的同时,增加了独特的视觉效果。上海市政府给百岁老人赠送的贺卡的材料质地坚硬而透亮,形象地表达了百岁老人长寿、光荣、透明的品质。此外,贺卡的造型也具有中国传统文化的特色,寓意着老人长寿和家庭幸福美满。

父亲拿到贺卡,激动地点了点头,开心地说道:“谢谢你们来看望我,我非常高兴!”

天气虽然寒冷,但这份炽热的爱、这份感动、这份温暖实实在在围绕在父亲身边。

父亲在世时,总是在母亲自己定的12月11日生日,和母亲一起过生日,他从不在12月4日自己生辰过生日。家人要给他在他生辰日这一天庆贺生日,父亲总是回答:生日生日,是母亲的受难日呀,这一天要好好感谢一下自己的妈妈。

父亲这样说,源于他童年深刻的记忆。

祖母姓张,是中堡附近村里农民的女儿,勤劳,贤淑,坚毅。为了糊口度日,常常出门替人家缝补浆洗,挣点工钱,换点红薯、剩饭回家来当饭吃。父亲排行老三,他的两个哥哥均幼年夭折。父亲出生时,老辈人迷信,为好养活,给他起了贱名“三呆子”。父亲记得,小时候他每次能做的,只是在祖母拖着疲惫不堪的身子回家以后,小心翼翼地捧上一碗晾好的开水,让她喝。

1925年父亲5岁时,祖母又怀孕了,是一对双胞胎,但难产。当时,中国农村的医疗条件相当落后,穷家妇女生孩子很少到医院,大多是请个接生婆到家里,在床上铺上席子生孩子。父亲说,他隐约记得,当时祖母不断呻吟,声音极其可怕,豆大的汗珠不时涌出来,忍受着难以形容的煎熬……折腾了很长时间,祖母终于生下了双胞胎,均是男孩,但生下即亡,祖母随即也因大出血而撒手人寰,这对于一个家庭来说无疑是晴大霹雳!

那时父亲刚刚才5岁,就成了没有娘的苦孩子。父亲说,在那一刻他仿佛懂事了,深深地烙下了母亲受难的情景。时光荏苒,对父亲来说,那情景依然戚然、恐惧,充满裂痕。父亲特别爱他的母亲,每每提及,总会流露出伤感,尤其到了他的暮年,回忆孩提时代的生活多了,他常常看着我说:“都说孙女像奶奶,你们奶奶死得太早了……”就说不下去了。“小时候太穷了,连张照片都没留下。”我长得非常像父亲,据说父亲长得非常像祖母。 在家族的血缘纽带中,外貌的遗传就像是一场奇妙的接力赛,有时候,孙女和奶奶之间那惊人的相似度,仿佛跨越了岁月,直接复刻出一个“小翻版”。不容置疑,我们兄妹仨,父亲最喜欢我。

2.教私塾的父亲

兴化中堡镇的房氏,明洪武年间从外地移居迁来后,贩私盐,做生意,逐渐成为中堡镇的望族,子辈知书达理。中堡镇东西两侧分别有两支房氏传承,俗称“东头房家”和“西头房家”。父亲这一脉,属于“西头房家”。

老辈人说房姓犯火星,房家后代名字中禁忌带“火”,最好加“木”。因此,房家给孩子取名极其考究。

族谱上西头房家指定了辈分秩序:"国可文庆定永立春秋”。从这个辈分的排列,可以看出当初“国”字长辈对家族的殷切期望。

……

前言/序言

2021年10月19日,父亲永远离开了我们!给他整理遗物时我萌生了给他写本书的愿望。2022年1月10日(第二个中国人民警察节),我退休了,一下子清闲了下来。我将此心愿告诉了上海大学老干部处的郭亮老师。余志龙处长和郭亮老师给予积极的鼓励和明确的方向。郭亮老师退休后,接替其工作的仲红老师向学校提交申请,校党委书记成丹红批准我去相关部门查档收集材料。

我们能踏入父亲的生命河流了,但又是多么的不易:类似父亲这样久经风雨的人,严守纪律,能不说皆不语,与子女敞开心扉之时少之又少,诸多秘密存放心中,我们只能沿着儿时或节假日与父亲共餐时父亲叙说的点滴记忆,以及父亲的日记片段、偶尔书写的珍贵遗留手稿,从历史记录中,从父亲的战友们老一辈知交的回忆文字里,仔细品读点点滴滴,重新了解父亲,读懂父亲的心迹,体会一个老共产党人的宽阔胸怀和对党的无限忠诚;只能驱车几千里,追溯父亲当年的足迹,收集父亲相关的珍贵历史记录,认真寻访父亲相关的红色感人故事,仿佛看见了父亲他们这一辈人浴血奋战的身影,仿佛听到了父亲生前给我们讲述的烽火硝烟的零星故事……但即便是自己的父亲,尤其是父亲的孩童和青春年华,对我来说,完全就是陌生的,现在却要执意走进。碎片黏合起来的瓷器,形貌模糊,难免有疏漏和错误。

如果有人问,谁是我们心目中最为敬佩的人?我会毫不犹豫地回答:“父亲!”这绝不是因为父亲给予我们生命,绝不是因为在半个世纪的人生阅历中,我们孤陋寡闻,没有机会认识和接触优秀的人,而是因为皖南事变后,一大批上海知识青年和爱国人士投身革命、奔赴苏中苏南,参加抗日救亡运动,留下的许多宝贵的红色资源和精神财富中,有父亲的一份。

谁能想到,一个“红帮裁缝”出身的小镇少年,竟能在几十年后成为一所大学的副校长?更让人意想不到的是,战争年代,父亲戎马生涯,身经百战,历经艰险,在抗战血与火的硝烟弥漫中,在解放战争枪林弹雨的生死考验面前,父亲始终英勇顽强、百折不挠、视死如归。和平年代,父亲在特殊时期,忠贞不渝、永葆共产党员节操,蒙受冤屈逆境,纵然“被虐”千百遍,依然对党对国家深情厚爱,坚守信仰。

时光荏苒,斗移星转,冲不淡我们对父亲的无尽思念和景仰。父辈以及那个年代渐渐远去,淹没在历史的长河之中,但精神光辉熠熠。父亲的故事,不仅仅是一个人的传奇,更是一个时代的缩影。它让我们看到,在那个风雨如晦的年代,有这样一批人,他们放弃了个人的安逸,选择了艰苦卓绝的革命道路。他们用自己的青春、热血乃至生命,换来了国家的独立和人民的解放。我们崇敬父辈,他们不愧为中国的革命军人、人民英雄,是最可敬可爱的人。无数个像父亲那样的共产党员,为了党的事业和国家富强,做出了无私奉献;成千上万的革命先烈,用热血和生命在战争中留下了光辉业绩。父辈对待国家利益和个人利益的高尚品质,是我们一生取之不尽的精神财富,如明灯照亮了我们的人生道路,为我们树立了光辉榜样。如今我们生活在和平年代,享受着前人用鲜血和生命换来的幸福生活。父辈的故事提醒我们,不要忘记历史,不要忘记那些为新中国的诞生和发展付出巨大牺牲的英雄们。他们的精神,永远值得我们学习和传承。

我花了三四年的时间,将辛苦查找搜集的资料,静静地整理成文字,就像天天和父亲在一起。父辈的经历和情感,拍打着心灵,冲刷着思绪,我常常沉浸在不可名状的感动中,边写边流泪:仔细想来,父亲的一生没有傲人的学历,没有显耀的地位,不是什么名人、伟人,但父亲曲折独特的经历,特别是他的战争年华,至少让和平年代的我们,尤其是我们自家的后辈能了解到,一位始终不改初心的先辈经历的艰苦卓绝,非常有意义。如果,没有留下他的传记,那么,我们二代走了,去与父母相聚后,我们的子女,三代甚至是四代,可能会出现:一代亲二代疏三代断,摆在福寿园新四军广场里的骨灰盒,灰蒙无祭,甚至……现在留下他的传记,祖上源根,可追思,可祭奠;凝聚代代,先人在。希冀后辈铭记先辈的恩情与品德,传承优良传统,在人生的道路上,无论遇到怎样的风雨和挑战,勇敢坚定前行,用努力和拼搏去书写属于自己的精彩篇章,让家族的荣光永远闪耀。

……