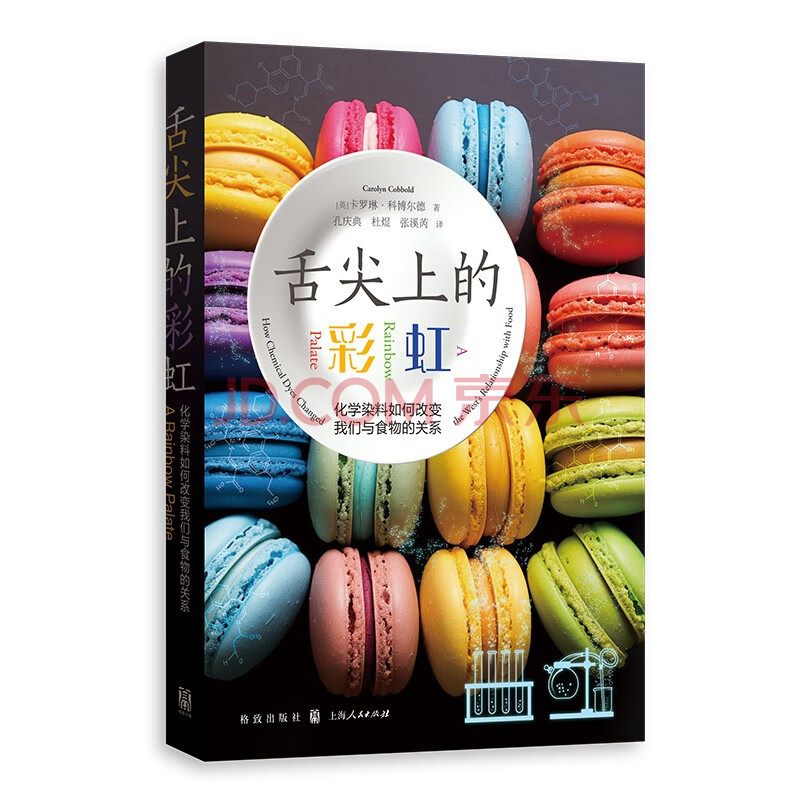

内容简介

本书对于化学染料的历史学研究具有独特的学术价值,作者首先回顾了食品掺假以及食品化学家的地位的变化历程,通过对相关时期历史资料的研究,展示了化学染料如何改变人们生活。然后,作者聚焦于英国、德国、法国和美国的化学家和相关机构在食品安全领域的行动,以及随之带来的化学染料在生产和使用中的变化。本书的研究使用了大量来自各国档案馆的资料,包括研究所关注时代的报刊、杂志、法庭证言、信件等,具有一定的开创性和史料价值。

精彩书评

如果你曾以为食用色素在科学史上无足轻重,这本引人入胜、通俗易懂的书将迅速证明你的想法大错特错。科博尔德精彩地讲述了科学、商业、工业、政府、新闻业和法律之间错综复杂且引人入胜的相互影响,揭示了在食品中使用和监管具有潜在危害的合成化学染料的问题上,各方强大势力如何角逐博弈。这是19世纪末有机化学和染料工业辉煌发展中一个被忽视的侧面。通过科博尔德跨越数国的详尽叙述,我们见证了一个强大且快速发展的科学领域,其影响力让政治和法律体系手足无措,不知如何管理和规范;与此同时,科学专家们发现自己无力掌控其创造物的用途,也无法左右围绕它们所流传的说法。《舌尖上的彩虹》 是一个富有启发性的警世故事,它揭示了尖端科学所带来的重要却始料未及的后果,如何在各方都缺乏明确计划的情况下,悄然深入我们日常生活的肌理。

——张夏硕(Hasok Chang),《水究竟是不是H2O?证据、多元论与实在论》一书的作者

在这本恰逢其时的著作中,科博尔德讲述了一个非凡的故事:首批工业化生产的化学食用染料如何诞生,并最终被裁定为合法的食品添加剂。19世纪和20世纪的化学家、制造商、立法者与公众,都曾苦苦思索那些至今仍高度相关的食品添加剂问题——涉及风险、健康、公共安全、监管、检测以及环境。食用色素究竟是科学与工业进步的辉煌成就,还是有毒且非自然的把戏?如何检测其危害?谁又能保障公众安全?面对不确定性,人们该相信自己所吃的食物吗?《舌尖上的彩虹》生动而意义深远,对于任何想要了解社会如何管理(以及未能管理好)根本性的新技术科学产物这一艰难过程的人来说,本书都将是必读之作。

——西蒙·韦雷特(Simon Werrett),《节俭科学:实验史上如何充分利用材料》一书的作者

精彩书摘

从煤焦油中合成的化学染料是最早添加到我们食物中的完全人造的、工业化生产的化学物质之一。如今,成千上万种不同类型的人造化学物质、激素和酶被添加到我们的食品中,以确保食品有更长的保质期、更好的风味和外观,以及更实惠的价格。着色剂、调味剂、增稠剂、抗氧化剂、甜味剂和溶剂等大量合成添加剂被合法地称为食品配料。了解第一批全新化学物质为何以及如何被接受并合法化为食品添加剂,有助于我们理解食品的工业化转型,以及我们与食品之间的关系。

合成化学品曾经是19世纪和20世纪工业进步的基石,如今却迅速成为科学带来的祸患。这些人造物质现在与慢性病,以及从哮喘到癌症的各种疾病关联在一起。无论是在食物、衣服还是杀虫剂中,人造化学物质的大量而迅速的扩散被指控破坏了生态系统和DNA,造成了全球污染,甚至导致了气候变化。

第一批大规模生产的合成化学品以意想不到的方式进入日常生活,这凸显出科学家在努力管理这些化学品进入市场和家庭后的使用时所处的争议性地位。 19世纪的化学家不得不与其他权威抗衡,这使他们在公众面前以专家自居的尝试面临困境。通过这些人造食品添加剂的视角,探索科学专家的兴起、公共卫生立法以及消费者风险管理的早期范例,凸显了在日常生活中应用新科技时的管理难题。

尽管这些新物质色泽艳丽,并且越来越无处不在,但几十年来却几乎无法被检测出来。尽管苯胺和偶氮染料是由化学家创造的,但检测和评估食品中的苯胺和偶氮染料却是分析化学的失败。来自不同背景和学科的化学家必须根据不同的目的和目标,利用各种不同的测试方法,一起制定新的策略。要了解这些新物质,就需要在本地和国际范围内建立一系列复杂的、相互影响的人员和实践网络。对许多分析师来说,食品中神秘的煤焦油染料是一块“烫手的山芋”,极难处理,他们不愿将他们的专业知识和信誉押付在此,因为确定多种不同染料的安全性和可接受的消费阈值已经超出了他们的技术能力。

通过研究分析化学家在实验室内外的工作,我们看到了在创建普遍认可的检验方法过程中达成共识的复杂性,以及在确定哪些实验和“事实”适用时所涉及的社会协商,这也证实了科学史和科学社会学学者们早先的研究成果。化学家们在试图检测食品中煤焦油染料的使用情况,以及了解和评估它们对食用者的影响时,采用了广泛的化学传统和发展的理论与实践,将合成与分析结合在了一起。

几十年来,科学史学者一直认为,科学是由社会和经济因素驱动的,同时科学又反过来影响社会领域。以合成染料为例,观察科学家如何理解和监测一种工业化生产的科学产品在广泛消费后的影响,证实了这些观点。这也表明了历史学家打破化学史中固有的分析化学与合成化学、基础化学与应用化学,以及学术、工业和咨询化学家之间界限的重要性。

目录

目 录

致谢

前言

绪论

第一章 食品掺假与食品化学家的兴起

第二章 煤焦油染料的奇迹

第三章 从染料制造商到食品制造商

第四章 设计测试以发现染料并评估其毒性的努力

第五章 英国公共食品分析师的任命

第六章 英国食品化学家对使用煤焦油染料的反应

第七章 法、德化学家对食品中使用合成物质诉诸仲裁

第八章 美国政府反对在食品中使用化学染料的行动

结论

染料名称对照表

参考文献

试读

从煤焦油中合成的化学染料是最早添加到我们食物中的完全人造的、工业化生产的化学物质之一。如今,成千上万种不同类型的人造化学物质、激素和酶被添加到我们的食品中,以确保食品有更长的保质期、更好的风味和外观,以及更实惠的价格。着色剂、调味剂、增稠剂、抗氧化剂、甜味剂和溶剂等大量合成添加剂被合法地称为食品配料。了解第一批全新化学物质为何以及如何被接受并合法化为食品添加剂,有助于我们理解食品的工业化转型,以及我们与食品之间的关系。

合成化学品曾经是19世纪和20世纪工业进步的基石,如今却迅速成为科学带来的祸患。这些人造物质现在与慢性病,以及从哮喘到癌症的各种疾病关联在一起。无论是在食物、衣服还是杀虫剂中,人造化学物质的大量而迅速的扩散被指控破坏了生态系统和DNA,造成了全球污染,甚至导致了气候变化。

第一批大规模生产的合成化学品以意想不到的方式进入日常生活,这凸显出科学家在努力管理这些化学品进入市场和家庭后的使用时所处的争议性地位。 19世纪的化学家不得不与其他权威抗衡,这使他们在公众面前以专家自居的尝试面临困境。通过这些人造食品添加剂的视角,探索科学专家的兴起、公共卫生立法以及消费者风险管理的早期范例,凸显了在日常生活中应用新科技时的管理难题。

尽管这些新物质色泽艳丽,并且越来越无处不在,但几十年来却几乎无法被检测出来。尽管苯胺和偶氮染料是由化学家创造的,但检测和评估食品中的苯胺和偶氮染料却是分析化学的失败。来自不同背景和学科的化学家必须根据不同的目的和目标,利用各种不同的测试方法,一起制定新的策略。要了解这些新物质,就需要在本地和国际范围内建立一系列复杂的、相互影响的人员和实践网络。对许多分析师来说,食品中神秘的煤焦油染料是一块“烫手的山芋”,极难处理,他们不愿将他们的专业知识和信誉押付在此,因为确定多种不同染料的安全性和可接受的消费阈值已经超出了他们的技术能力。

通过研究分析化学家在实验室内外的工作,我们看到了在创建普遍认可的检验方法过程中达成共识的复杂性,以及在确定哪些实验和“事实”适用时所涉及的社会协商,这也证实了科学史和科学社会学学者们早先的研究成果。化学家们在试图检测食品中煤焦油染料的使用情况,以及了解和评估它们对食用者的影响时,采用了广泛的化学传统和发展的理论与实践,将合成与分析结合在了一起。

几十年来,科学史学者一直认为,科学是由社会和经济因素驱动的,同时科学又反过来影响社会领域。以合成染料为例,观察科学家如何理解和监测一种工业化生产的科学产品在广泛消费后的影响,证实了这些观点。这也表明了历史学家打破化学史中固有的分析化学与合成化学、基础化学与应用化学,以及学术、工业和咨询化学家之间界限的重要性。

前言/序言

自化学家们开始用煤焦油(一种煤气工业的废料)工业化合成和生产新型物质以来,在包括药物、香水、甜味剂和调味剂在内的诸多成果中,苯胺和偶氮染料是最早的一批。它们原本被准备用于纺织业,但很快就被添加到食品中,成为由实验室创造并由工业化制取的、以意想不到的方式用于我们日常生活的首批化学品示例之一。化学家和医生、政治家和活动家、食品和染料生产商、零售商和公众争相决定和仲裁这些新物质的使用方式。新染料是最早有争议的食品化学添加剂之一,围绕其使用的争论,为当今涉及化学、食品和贸易监管的国际纷争提供了极其相似的案例和宝贵的可资借鉴之处。

欧洲和美国的文化差异导致了不同的食品定义和监管制度,化学家们设法成为评估食品质量新策的关键参与者。测试这些新成分的策略是由来自不同背景和学科的化学家设计的,具有不同的目的和目标,并使用了各种分析手段。这些新型物质色彩艳丽并且日益普及,但数十年来却始终难以检测。它们是由化学家创造出来的,然而化学家们对食品中苯胺染料的检测和评估的困难却代表了分析化学的失败。虽然制造商、政治家和公众都吁请化学家代表其利益,但科学家的权威、技术能力和公正性却一直不足以成功地仲裁这个问题,并且在一个多世纪后,情形依然如此。

如今,我们生活在一个充斥着合成化学物质的世界中,我们的社会生活已然离不开成千上万的合成化学物质。从我们的食物到其包装,从我们的清洁产品、杀虫剂到我们的衣物、汽车和家具,人们越来越担心合成化学物质对环境和我们的健康所产生的影响——我们的身体正承载着数百种在19世纪50年代以前所不存在的物质。合成化学工业重塑了我们的世界和食物,而苯胺和偶氮染料正是开启这个进程的物质。