内容简介

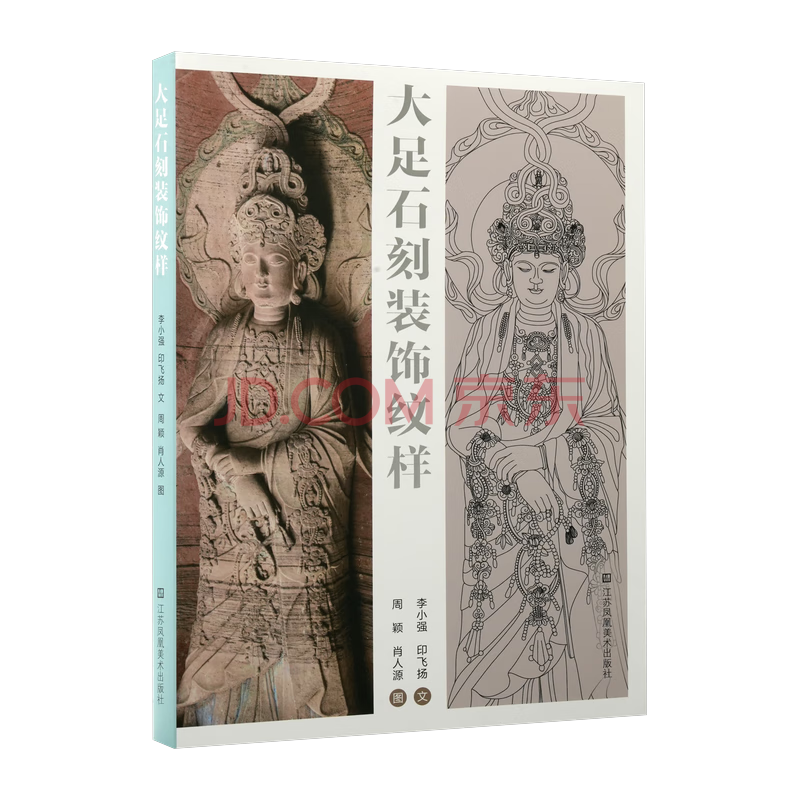

《大足石刻装饰纹样》是一部系统研究大足石刻装饰艺术的著作。全书以大足石刻的历史背景、艺术特色及其装饰纹样为核心,探讨了其在石窟艺术中的独特地位与文化价值。大足石刻作为中国石窟艺术的重要组成部分,起于初唐,盛于两宋,现存造像5万余尊,1999年被列入《世界遗产名录》。

书中首先明确了“装饰图案”的广义概念,即包括器物造型结构、色彩及图形构成的设计方案,并结合大足石刻的特殊性,探讨了其装饰图案的分类与特点。通过分析大足石刻与其他石窟艺术(如敦煌、云冈、龙门等)的异同,揭示了其在吸收外来文化基础上形成的中国化装饰纹样。

大足石刻的装饰纹样具有鲜明的特色。其一是时代性,主要体现在宋代的审美取向中,造像风格注重国人审美,展现出浓郁的民族化特征;其二是世俗化,如宝顶山石刻中描绘的牧牛、养鸡等生活场景,生动展现了宋代民众的生活气息与文化内涵;其三是三教融合的造像题材,如石篆山石刻中的孔子、三世佛、老君龛以及妙高山的三教合一龛,反映了宋代儒、释、道三教融合的历史背景与文化趋势。

全书通过对大足石刻装饰纹样的系统梳理,不仅展现了其艺术价值,也为研究中国石窟艺术的演变与文化融合提供了重要参考。

目录

前言/序言

概论

大足石刻,即今在重庆市大足区境内保存的石窟艺术的总称。起于初唐,历经晚唐五代之后,至两宋时期达到鼎盛,现存造像5万余尊,被公布为各级文物保护单位的石窟造像点达75处。1999年12月,以北山、南山、石门山、石篆山、宝顶山“五处”石窟为代表的“大足石刻”,被列入《世界遗产名录》。

一、大足石刻装饰图案概念

自20世纪80年代以来,学术界对大足石刻装饰研究成果较多,但是在装饰纹样的具体概念、分类,尤其是图案整理上,还有诸多空间需要去整理与考察、研究。

要了解大足石刻的装饰内容和特点,首先要明确大足石刻装饰图案的概念。这一点,可从以下几个方面加以认识。

(一)装饰图案的概念

“装饰图案”的定义较多,如在赵茂生编著《装饰图案》(中国美术学院出版社,1999年)中,对装饰图案做了简要和高度的概括。在其书中对装饰图案的概念写道:“装饰图案有多层次的含义,广义指对某种器物的造型结构、色彩及图形构成的设想,并依据材料要求、制作要求、实用功能、审美要求所创作的设计方案;狭义是指器物上的装饰图形。”结合大足石刻所具有的特殊性,本书选择广义的装饰图案概念。

(二)相关石窟装饰图案

从古印度传来的石窟寺艺术,自传入今新疆地区之后,在装饰图案上就开始呈现出自身的文化特色。其后,历经敦煌石窟、麦积山石窟、云冈石窟、龙门石窟之后,装饰图案都是其间不可缺少的重要组成部分。这些装饰图案的特点中,重要的一点就是:在吸收了外来文化因素的前提下,不断丰富和创造出了具有中国化的新的装饰纹样与形式。

(三)大足石刻装饰的特殊性

充分认识大足石刻装饰图案,需要考察大足石刻文化特点对装饰图像的影响。在此基础之上,再对大足石刻装饰概念进行定义。

要充分理解与认识大足石刻的装饰图案,还有一个重要的前提,那就是大足石刻与敦煌、云冈、龙门等石窟艺术相比较而言,自身所具备的独特文化特点。这种独特性,至少可以从四个方面加以认识。

一是大足石刻的时代性。大足石刻营造于初唐,历经晚唐五代的发展,在两宋时期臻于鼎盛,其后绵延至明清时期。在这其中,两宋时期最具有代表性,大足石刻的主要造像点,除开凿于晚唐、盛于宋代的北山之外,其他如南山、石门山、石篆山、宝顶山以及舒成岩、妙高山等,都开凿于宋代时期,此时期的这些造像,体现出了宋代的审美取向。因此,与南北朝和唐代时期经营的云冈、龙门等石窟造像相比较,大足石刻是宋代文化体现的一个载体,具有自身的时代性。

二是大足石刻具有民族化的风格。石窟艺术源于古印度,传入中国后,经历了长期的发展和积淀,昔日的梵僧胡貌,逐渐演变为具有中国风格的佛像。大足石刻造像中,在造像风格上更注重国人的审美取向。如北山转轮经藏窟内的造像,普贤菩萨脸颊圆润,双唇轻翕,呈现出一种含颦欲笑、具有东方女性美的微妙神态,给人以娴静、端庄、秀雅之感;文殊菩萨手握经卷,目光平视,颇具学者风度,给人以博学多闻之感;其他如玉印观音花冠珠串,玲珑剔透;日月观音秀眉垂目,和蔼可亲。整窟造像,宋代民众的审美观念在其间得到了极大的彰显,体现出浓郁的中国式审美。

三是大足石刻具有浓郁的世俗化特色。以宝顶山石刻为代表,造像中,出现有牧人牧牛的多个场景,正在掀开鸡笼的养鸡妇女,父母养育子女一生的画面等。这些造像,源于世俗生活,不但具有生动的人间烟火气息,更具有内在的文化内涵。与其他石窟艺术比较,大足石刻的这些场景与画面,是具有开创性的。

四是大足石刻三教的融合方面。大足石刻造像题材主要是以佛教造像为主,之外还有道教、儒家造像,尤其是三教融合的造像龛窟,是中国儒、释、道三教在宋代走向融合的真实再现。北宋元丰五年至绍圣三年(1082—1096),由庄园主严逊主持开凿的石篆山石刻中,依次开凿有孔子和十哲龛、三世佛龛、太上老君和十二真人龛,时间接近,龛形和布局大致相同,体现出设计者三教平等的认识和观念。雕刻于1144年的妙高山三教合一龛,是大足石刻最早将儒、释、道三教主尊刻于同一龛内的造像,至此,历史上曾经相互对抗的儒、释、道三教,在南宋时期走向了深度融合,三教合一的思潮成为社会的主流,并渗透民间。

……