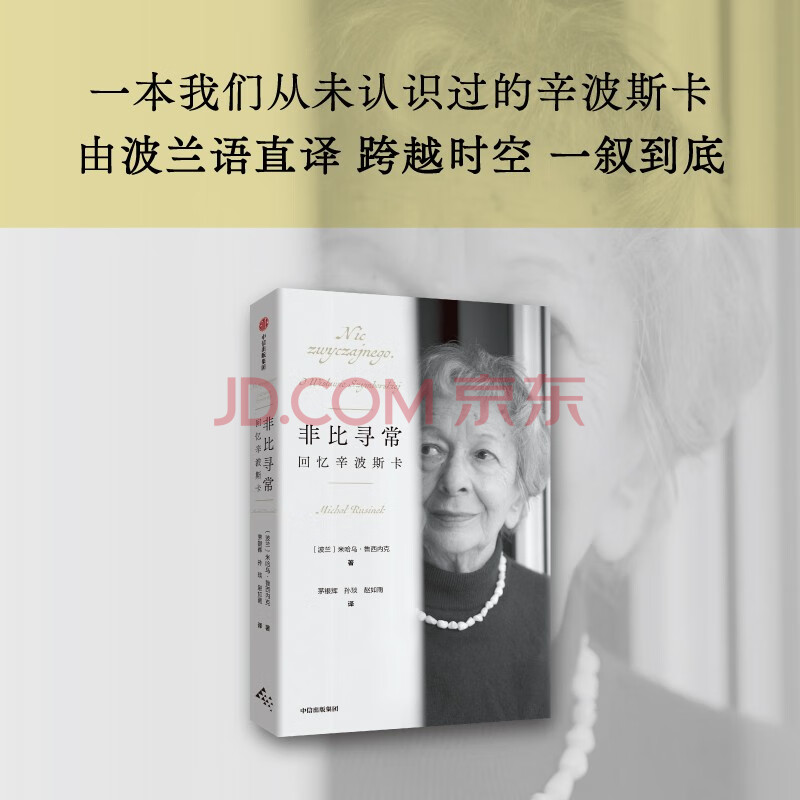

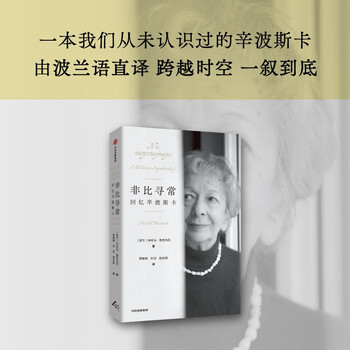

内容简介

1996年,诺贝尔文学奖的桂冠降临,辛波斯卡平静的生活被骤然打破,电话甚至在夜间也响个不停。二十四岁刚毕业的米哈乌·鲁西内克前来应聘,他客气地要了一把剪刀,剪断了电话线——就这样,他成为辛波斯卡贴心的陪伴者,直至她生命的最后时刻。

身为秘书,鲁西内克得以用一种无人能及的视角,“信手拈来”式追寻十五年相伴的点滴印记,呈现出独一无二的近距离观察:她有时异想天开的爱好、对孤独的偏爱,她诗歌的诞生方式、写作习惯和对拼贴画的热情,以及与切斯瓦夫·米沃什的复杂友谊。尤其珍贵的是,鲁西内克忠实捕捉到辛波斯卡作为一位“古怪老太太”的可爱与真性情,见证她如何在诺奖的巨大喧嚣中,始终努力坚守内心。

精彩书摘

辛波斯卡是活在自己的年龄之外的。当有人问起“老女人”甚至“老太太”过得怎么样时,我一时都不知道他们说的是谁。我想所有认识她的人都有这种感觉。这肯定是因为她始终拥有对世界感到好奇的能力,赞美世界,不沉湎于痛苦之中,不带挖苦地讽刺。她也并不幼稚,尽管她古怪的行为会被人断章取义地认为很幼稚。我们用以界定自己与他人关系的模型是家庭。我们说某人“像我的母亲一样”,某人像“好叔叔”,像脾气暴躁的“爷爷”或“姨妈”。辛波斯卡避开了家庭式的分类。也许这是因为她本人并没有直系亲属。也许这也是因为她与每个人都保持着相似的、非家庭式的关系;她可能从来没有像姨妈或奶奶那样对待过任何人;她建构的只有可称之为友谊的关系。

想到她的时候很难不感到倾佩。她很聪明,有时也很尖锐,但她尽量不给别人带去痛苦。她也会对自己的各种反应感到惊讶,正如我从来不懂她的喜好,或是她对这样那样的事情会做出怎样的决定。她给人的印象是柔软且细腻的,但却被赋予了强烈的个性。她曾经聊到自己还是少女的时候就认识了尤利安·图维姆。然后有人问她,他的一边脸颊上有胎记是不是真的(他拍照的时候用的总是另半边脸)。她答,自己从来没注意过,因为她所有的注意力都集中在他的目光上。他的目光是灼热的,有磁性的,有穿透力的。维斯瓦娃女士在讲述这些故事时,我突然发现,这样的话语也可以用来形容她自己的目光。它们从来不受时间流逝所限,始终是一个十几岁女孩的眼睛在看世界。她在晚年时写道,她与他之间已经没有什么共同点了,可能只是他们都有某条用旧的围巾。其实并不,他们拥有相似的目光。当那种难以描述、难以名状的火焰开始在他眼中消退时,就可知晓生命已临近尾声。

还有笑容。他确实有所改变,我只能从照片上得知。毕竟衰老改变了他的皮肤,为他戴上皱纹面具,那细致的网格,如同钢笔画一般,让他的表情更加清晰;不管是忧愁,还是笑容,都比在他年轻、光滑的脸上更具表现力。辛波斯卡写道:“我的皱纹特别标记的是喜悦与绝望。”这些标记在生命走向尽头时会越发清晰。

目录

无。

试读

辛波斯卡是活在自己的年龄之外的。当有人问起“老女人”甚至“老太太”过得怎么样时,我一时都不知道他们说的是谁。我想所有认识她的人都有这种感觉。这肯定是因为她始终拥有对世界感到好奇的能力,赞美世界,不沉湎于痛苦之中,不带挖苦地讽刺。她也并不幼稚,尽管她古怪的行为会被人断章取义地认为很幼稚。我们用以界定自己与他人关系的模型是家庭。我们说某人“像我的母亲一样”,某人像“好叔叔”,像脾气暴躁的“爷爷”或“姨妈”。辛波斯卡避开了家庭式的分类。也许这是因为她本人并没有直系亲属。也许这也是因为她与每个人都保持着相似的、非家庭式的关系;她可能从来没有像姨妈或奶奶那样对待过任何人;她建构的只有可称之为友谊的关系。

想到她的时候很难不感到倾佩。她很聪明,有时也很尖锐,但她尽量不给别人带去痛苦。她也会对自己的各种反应感到惊讶,正如我从来不懂她的喜好,或是她对这样那样的事情会做出怎样的决定。她给人的印象是柔软且细腻的,但却被赋予了强烈的个性。她曾经聊到自己还是少女的时候就认识了尤利安·图维姆。然后有人问她,他的一边脸颊上有胎记是不是真的(他拍照的时候用的总是另半边脸)。她答,自己从来没注意过,因为她所有的注意力都集中在他的目光上。他的目光是灼热的,有磁性的,有穿透力的。维斯瓦娃女士在讲述这些故事时,我突然发现,这样的话语也可以用来形容她自己的目光。它们从来不受时间流逝所限,始终是一个十几岁女孩的眼睛在看世界。她在晚年时写道,她与他之间已经没有什么共同点了,可能只是他们都有某条用旧的围巾。其实并不,他们拥有相似的目光。当那种难以描述、难以名状的火焰开始在他眼中消退时,就可知晓生命已临近尾声。

还有笑容。他确实有所改变,我只能从照片上得知。毕竟衰老改变了他的皮肤,为他戴上皱纹面具,那细致的网格,如同钢笔画一般,让他的表情更加清晰;不管是忧愁,还是笑容,都比在他年轻、光滑的脸上更具表现力。辛波斯卡写道:“我的皱纹特别标记的是喜悦与绝望。”这些标记在生命走向尽头时会越发清晰。